許蕾姆蘇丹的捐贈契約。

唐墓壁畫珍品館展品。

上海博物館

徜徉安納托利亞文明

春節,大魚大肉之余,總歸要享受點“小清新”的精神食糧才完整。

不如去上海博物館徜徉于安納托利亞文明中吧。托普卡帕老皇宮博物館、土耳其及伊斯蘭藝術博物館、伊斯坦布爾考古博物館這三家極負盛名的土耳其博物館,在上博共同為中國觀眾呈現122件精美文物,從新石器時代貫穿至奧斯曼帝國時期。“這是土耳其首次在中國舉辦文物展覽,所有展品均是首次來華展出。”上海博物館館長陳燮君介紹。

展覽位于上博一樓第一展廳。安納托利亞又名小亞細亞,地處亞洲最西端之半島,是土耳其共和國的主要組成部分。史前時期,此地便是東西文明交流的樞紐。“土耳其文物對普通觀眾而言還是相對比較陌生的。展覽時間跨度大,因此我們盡量挑出每個時段的代表性文物,還制作了與中華文明對照的年表,觀眾進來時,別忘了在入口處先看看,有個整體的認知。”上海博物館展覽部主任助理趙佳告訴記者。

從入口處往里走幾步,千萬別錯過幾塊看似不打眼的泥板,上面就是著名的楔形文字,一筆一劃都像木楔,密密麻麻。“你看,這塊正反面都有文字;這塊非常重要,涉及國與國之間的關系;這塊《法典》規定的內容離現代生活很近……”趙佳一一介紹。

的確,一塊最小的黏土泥板來自公元前2000至前1750年的青銅時代中期、亞述貿易殖民時期。它被命名為《婚姻契約》,因為它記載的契約規定,夫妻不論富有或貧窮,兩人均應平等共享財產。《卡迭石條約》碑十分重要,在這里展出的是復制品。是安納托利亞這片土地上出現的第一個集權制帝國,碑文便是赫梯和埃及兩大帝國簽署的一份和平條約,以赫梯楔形文字和當時的外交語言阿卡德語書寫。

歷史的波詭云譎,在人們眼前的泥板上殘存,伸手,仿佛能觸摸到金戈鐵馬。

接下來,便能看到來自公元12或13世紀的建筑構件。這件展品,最重要的是構件上刻有一只獅身鷲首的怪物,怪物的翅膀上刻有塞爾柱時期的經典圖案,稱為“魯米”(rumi)。古樸流動的曲線,代表著當時人們的審美情趣。

蘇丹,恐怕是中國觀眾對土耳其最為熟悉的名詞之一,展覽自然不會遺漏。再往前走,就能通過一批展品,了解蘇丹的統治、生活、餐飲、宗教等各方面。蘇丹的藍底金色畫押、蘇丹的金色頭盔、蘇丹白色頭巾上的寶石冠飾等,無不在列。

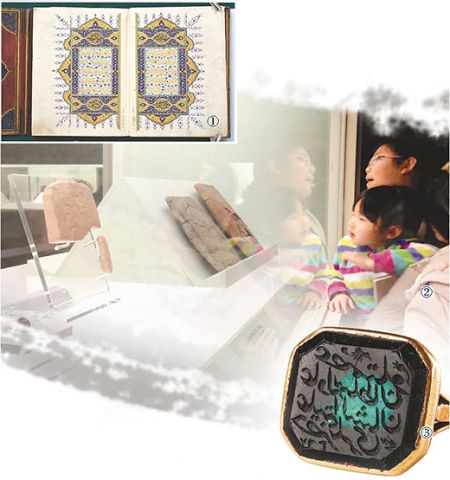

巧奪天工的展品當然也有。土耳其著名的地毯、禱告毯就不必多說了,足足排滿了整面墻的櫥窗。走到這里,不妨仔細看看展柜里的與古蘭經盒。這本1577年在先知寺書寫完成的《古蘭經》,采用“納斯赫體”書寫,每頁15行經文被藍色花紋圖案環繞在正中,優雅美麗,棕色皮革封面飾有“獎章吊墜”圖案。用于保存手稿尤其是古蘭經的古蘭經盒同樣精美,優雅造型,鑲嵌著象牙材質的各種圖案,天衣無縫。

徜徉于各種異域風情的文物之間,不覺就來到了展覽出口處。這里展出的是人們耳熟能詳的奧斯曼帝國宮廷藝術,有展覽板塊干脆就被貼心的博物館工作人員命名為“后宮”。展品包括象征權力和反映宮廷及后宮生活的器物與用具。作為東西方文化中權力和政權象征的寶貴飾物、寶座、纏頭巾上佩掛的寶石和用羽毛裝飾的頭飾物、帶有珠寶的燒瓶、寶劍和墨盒都象征著奧斯曼帝國的輝煌與繁榮。

如阿迪勒蘇丹戒形印章。這個玲瓏剔透的八邊形翡翠印章戒指有黃金鑲邊,背面飾有傳統的葉片和樹枝圖案。

“我們希望展覽中這122件串綴著土耳其宏大史詩的展品,能為觀眾們揭開安納托利亞文明神秘的面紗,對安納托利亞半島上所經歷的各時期政治、文化、宗教等方面的變化和發展有更深入的了解。”陳燮君說。

據介紹,展覽將一直持續至2月20日。

陜西歷史博物館唐墓壁畫珍品館

這個冬天夢回唐朝

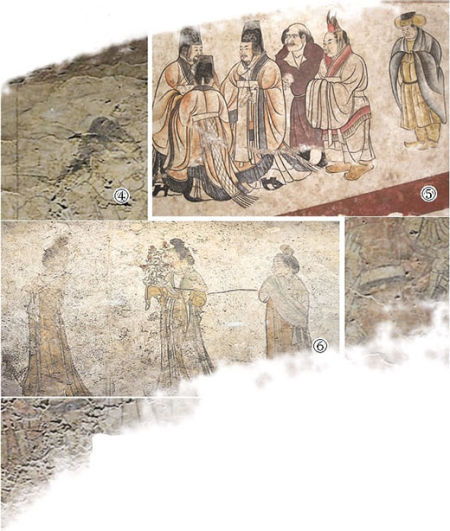

只要去了,會發現不虛此行。1月23日,陜西歷史博物館“唐墓壁畫珍品館”里,壁畫中侍女鮮艷的紅唇,依然讓人驚訝:1000多年前的涂料,現在依然紅艷如火。

斑駁壁畫展示古貴族生活

來到唐墓壁畫珍品館,沿著階梯到地下一層,迎面而來的就是長約8米的巨幅“唐樂舞”畫。褐色的裙擺、粉紅色以及綠色的絲巾,婀娜的舞女……讓參觀者才到展廳就得到扎扎實實的震撼。正要感嘆,誰知旁邊的保安說:“這是臨摹壁畫的刺繡,不是壁畫。”按照指引往前,終于開始了參觀。

按照古人“事死如生”的觀念,墓葬壁畫多以墓主生前生活為題材。儀仗、狩獵、樂舞在壁畫中一一呈現,可見唐朝貴族生前愜意的生活現狀。

而如今,壁畫的墻面已經斑駁,裂痕條條。往后退幾步,將整個壁畫納入眼中,能看到壁畫線條流暢,畫面完整。湊近了看,馬蹄的形狀勾勒得十分細致。

唐墓壁畫中的外國元素

穿著初唐朝服、手執笏板的男人神情嚴肅,這是墓道東壁“客使圖”所繪的情景。章懷太子即武則天的次子李賢。“客使圖”是唐代墓葬壁畫的精品,描繪的是唐代的外交機構接待外國使節的場景。

看著壁畫反映的內容,不難看出唐代社會的鼎盛。絲綢之路連通唐都城長安與西域,各國使節聚集長安。“萬邦來朝”的都城中外來人口有10萬之多。胡漢交融的景象在這里得到了頻繁的體現。

在這里你會發現,許多侍女的服飾、發型等都與日本傳統的服飾發型很類似。“不是我們和她們類似,是她們和我們類似。”旁邊的一個老者說:“我們才是始創。”

除了壁畫,展館里還有很多精美的名家,不過都是高仿真的。仔細看了介紹才知道,真跡藏于諸如美國佛利爾美術館、美國波士頓美術館等地。這些珍貴的畫作如何流落到外國,其中曲折的歷史值得反思。

或巨型或袖珍,皆有特色

沿著展廳的路線繼續往前,一個“三彩拱手女立傭”的陶俑姿態高傲,她胖胖的臉龐憨態可掬,再加上那雍容華貴的衣服,十分搶眼。在這里所有的壁畫中,幾乎找不到瘦體型的人。男性女性都胖得可愛。從他們的表情中可以看到,他們有一種全無煩惱的自信。騎馬、織布、游玩……他們的生活如此悠閑富足,怎能不讓人老想著夢回唐朝?

最讓人驚訝的是巨幅墓道西壁 “青龍圖”和墓道東壁的“白虎圖”。長達10多米的壁畫占了三個展柜,而壁畫也只反映了青龍和白虎的局部。龐大的身軀隱藏在云端,若隱若現。而抬頭往上,突然發現,上面還有小的畫作,以神鳥為主的飛天高掛在屋頂,成為一道仰視才能看得見的風景。

再往前走,才發現“青龍圖”和“白虎圖”突然又有點小了。因為下面還有更巨幅的“儀衛圖”。兩層樓高的壁畫是按照同等比例所畫。如此鴻篇巨制的壁畫,當時的畫工所耗費的心力也可想而知。其實除了大畫作,小畫作也有十分精致的地方。斑駁的墻面大多是灰色的背景,而畫作中的侍女所捧盆景中的鮮花,卻依然十分鮮紅。千年前的顏料依然有此魅力,不得不讓人驚嘆。

看完了這里的壁畫,才對此有了深刻的了解。這里共有20多座唐墓的壁畫精品近600幅,達1000多平方米。其中5件(組)18幅被國家定為國寶級,69件(組)82幅被定為一級品。風格獨特的建筑、簡約傳神的人物、簡潔明快的山水吸引了非常多的人來參觀。

售票員周阿姨說,她有空的時候也會去展館里轉轉。“1000多年前畫的東西,能保存到現在的、還這么好的,真的不多啦。”