主辦:中共上海市委宣傳部、中國美術家協會、中國美術館、上海市文聯

承辦:上海市美術家協會

開幕時間:2013年11月8日 下午3點

地點:北京中國美術館

傳承創新 倡導多元 積淀經典——記上海美術作品進京展

□ 上海市美術家協會

海派美術有過輝煌的歷史,上承明清繪畫之余緒,下開20世紀中國畫之新格局,堪稱中國近現代繪畫史的轉折點;大師輩出,曾占據中國美術的半壁江山;新中國成立后,海派美術緊跟時代節奏,涌現了大量歌頌社會主義建設和反映現實生活的優秀作品;改革開放30多年來,海派美術將社會生活、時代風貌與個人感情熔于一爐,創造出具有人文關懷和豐厚藝術內涵的優秀作品;并成為藝術創新的先鋒力量,涌現了一大批名家力作。一直以來,上海美術發展態勢繁榮,創作多元并存;創作的環境寬松,美術家協會不僅要關注畫家個體的創作、研究,更要關注上海美術的長遠發展,將上海美術整體形象推到全國,讓其他地區的藝術家增進對上海美術整體狀態的了解。因而,上海美協第六屆主席團研究決定在中國美術館舉辦上海美術作品進京展。展覽范圍不涉及海派在藝術史上有定論的眾多著名藝術家,而是體現當下性,以當代藝術家作品為主線,集中展示油畫、國畫、雕塑、版畫作品,其特點有三:一是名家名作;二是改革開放30多年來在全國美展及歷屆上海美術大展中獲獎的作品;三是中青年美術家優秀作品,共102件。同時做好海派美術百年梳理工作,上海是中國美術重鎮,又身處國際化最前沿之地,在這樣一個積淀深厚的地方,孕育著創新的動力,我們將以包容和開放的心態接受檢閱,通過交流互動讓上海的美術事業更上一層樓。

扎根生活土壤,傳承海派精神,熔鑄經典創作理念

現在美術發展趕上了最好的時代,各種藝術流派紛呈,不論是反映火熱的社會生活的現實主義題材,還是反映人的豐富精神世界的抽象內容,都體現藝術反映現實的本色、體現藝術對人性的關懷、體現人們對藝術本質、藝術內涵的重新審視和關注。藝術是人的意識的一種表現形式,藝術的表現形式隨著時代的發展而發展,藝術家必須關注紛繁的現實生活,對生活、對社會、對人生有獨立思考,并通過有意味的形式表現出來,才能產生經得起歷史檢驗的經典藝術。

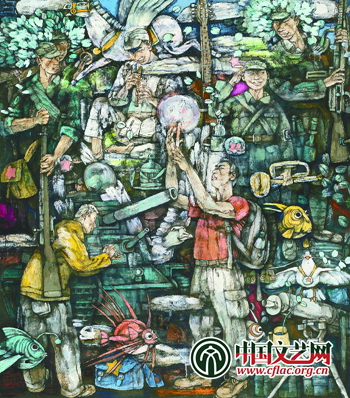

當今時代提供給藝術家更多的機會,也對藝術家提出更高的要求:要貼近實際、貼近生活、貼近群眾,加強與群眾的血肉聯系,關注大眾需求,回應大眾關切,不斷滿足人民群眾日益增長的文化需求。美術工作者創作的大量美術作品正是做好公共服務的有力基礎,如何為廣大人民群眾提供高質量的精神食糧,讓文藝更好地聯系群眾,是新時期美術工作要關注的重要層面。上海市美協作為黨聯系美術界的橋梁和紐帶,組織藝術家前往上海市重大建設工程現場、浙江、貴州、陜西、甘肅、新疆、四川、云南等全國各地進行采風寫生活動,讓藝術家深入火熱的生活一線,通過現場速寫、素描、拍照等方式積累一手的創作素材。此次進京展甄選了不少深入生活、有豐厚生活積淀和思考的作品,如《昆侖月色》《潑墨漓江》《高原紅》《吃小米飯繳三八槍》《圣迦爾措的人們》《工業印象》《浦東·浦東》《記憶·蘇州河的風景》《遠去的風景——老南京路》《灰白人生》《角馬》《晨曦苗寨》《城市記憶》《車過太行》《浦東風景》《大寫山田》等,反映出上海藝術家積極走出畫室、走出象牙塔、對生活深入感受、對社會進行廣闊思考的創作態度,真實描繪出這個時代廣大人民群眾的精神風貌,作品超越了個人的狹小空間,密切了同人民群眾的聯系。上海是中國共產黨的誕生地、中國近代工業文明的發祥地、新文化運動的傳播源,藝術家有著與人民心心相印、積極體驗社會生活的良好傳統,相信通過歷史的積淀這些作品中將產生一批經典;相信這些作品會給觀眾帶來強烈的視覺感染力和豐富的內心體驗。

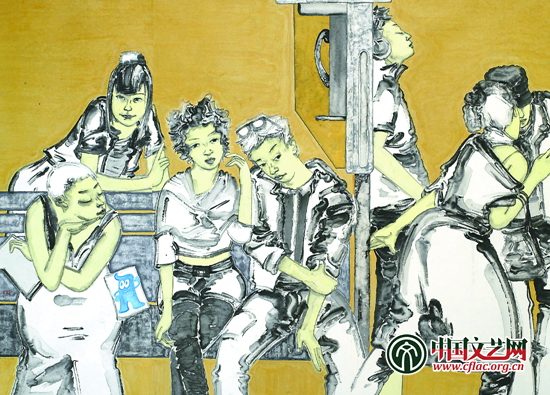

現代時尚作品與充滿責任感的主流創作相互輝映,引領時代風尚

上海的美術樣式多元豐富,如何找到一個很好的切入點展示上海美術整體形象是此次進京展很重要的考量。我們希望對上海美術整體風格進行梳理和詮釋,準確表現出上海在全國美術格局中的地位,對上海文化精神進行準確定位和表達。上海美術作品通常給人的印象是勇于創新、充滿先鋒精神、個性鮮明、風格多樣,尤其注重形式創新,講究輕松、時尚、現代的格調。其實,這只是上海美術的一面,上海美術的另一面是飽含人文關懷,藝術家充滿責任感,作品體現厚重感。海派美術的精神,一是堅持改革創新,二是堅持終極價值和人文關懷。這終極價值,就是中國人、中國土地、中國特性,失去了這一價值判斷,創新便失去了自我。上海是新文化運動的發祥地之一,上海美術界有著人文關懷的優良傳統,藝術家深入農村、工廠、部隊描寫生活,創造了大量的優秀作品。如吳湖帆的《慶祝我國第一顆原子彈爆炸成功》、顏文樑的《造船廠》、方增先的《粒粒皆辛苦》、賀友直的《山鄉巨變》等等。此次呈現給全國觀眾的作品同樣體現這種精神的表達,如《長征系列NO.3湘江血·涅槃》《1949——新中國少先隊員》《星火日夜商店》《東方大港》《江南制造局》《繁星》《洋務遺存——上海百年水廠》《1927·8·1南昌》《1937·我的家》《劉海粟與藝術教育》《愛因斯坦在上海》等,在西方的博物館里,最引人矚目的正是那些記錄了重大歷史事件的宏大繪畫。今天,藝術家更是要通過創作和作品增強社會責任感,真正做到對人民負責、對社會負責、對未來負責;把人民群眾作為藝術表現的主體,把人民群眾的偉大實踐作為創作的不竭源泉,把個人悲歡和時代的悲歡、人民的悲歡緊密聯系在一起。上海的美術作品既有充滿責任感、厚重感的;也有注重藝術本體語言創新、現代時尚的;兩者形成相互輝映、平行發展的良好態勢。上海的美術家將更加自覺、更加主動地承擔起為人民抒寫、為人民放歌、為時代記錄的歷史責任和堅持銳意創新、承擔起推進文化創造的歷史責任有機結合,讓上海美術的整體形象更顯豐富。

倡導多元,開放包容,譜寫時代新篇章

20世紀上半葉,海派美術伴隨著城市化的進程得到迅猛的發展,中國的油畫、水彩、漫畫、連環畫、新興木刻等藝術樣式相繼發源于上海,上海成為中國近現代美術的搖籃。100多年來,美術界以廣闊的視野和大膽的實踐,形成了多元化的藝術風格和創作狀況,各種不同類型的藝術開放包容地交織在一起。上海,這座有著悠久文明歷史和豐富文化傳統的城市,在近現代政治、文化的發展中,留下了其特有的革命文化遺存、民族工業文化遺存、歷史文化風貌區和優秀近現代建筑、名人故居等,這些豐厚的文化資源和歷史積淀造就了上海在全國乃至世界的獨特地位。上海在中國這塊土地上曾經起過相當重要的作用,而今,作為全國改革開放排頭兵的上海,收獲著越來越多由此帶來的世界影響與蓬勃生機,也應該進一步承擔起提升文化質量的義務,為建設國際文化大都市貢獻力量。海派美術作為海派文化的重要組成部分,要處理好“碼頭”和“源頭”的關系,上海不僅要成為國內外佳作競相呈現的“碼頭”,也要成為本土美術原創活力噴涌而出的“源頭”,要加強國內外學術交流,走到全國、走向世界,在新的歷史起點上,讓傳統的藝術經過積淀成為經典,讓先鋒的藝術繼續引領潮流,以嶄新的姿態續寫輝煌燦爛、無愧于時代的新篇章。

溪山積景圖(中國畫) 103×181cm 陳佩秋

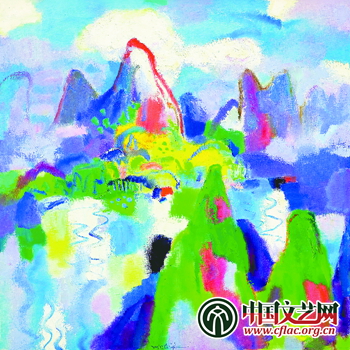

山林云水圖系列—日映嵐光輕鎖翠(油畫) 120×120cm 陳鈞德

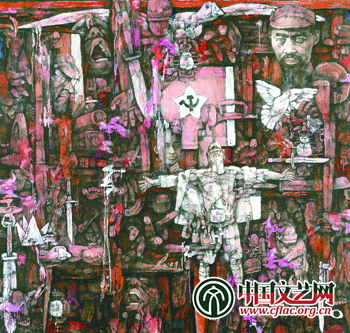

長征系列NO.3湘江血·涅槃(中國畫) 290×310cm 施大畏

昆侖月色(中國畫) 130×82cm 方增先

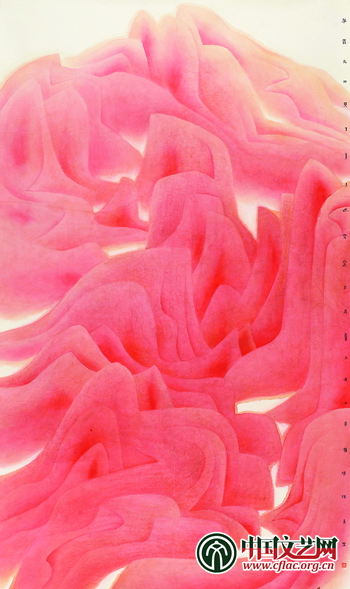

赤霞(中國畫) 260×150cm 盧輔圣

果蔬四條屏(中國畫) 132×33cm×4 張桂銘

融(中國畫) 210×160cm 陳琪

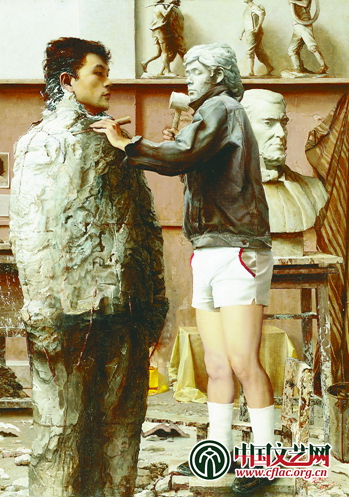

雕塑工作室系列之三·開模(油畫) 140×100cm 徐芒耀

繁星(中國畫) 210×192cm 施曉頡

朝暉(中國畫) 140×190cm 白瓔

東方大港(油畫) 250×370cm 程俊杰 何小薇

紅葉小鳥(中國畫) 51×115cm 陳家泠

多云轉晴(中國畫) 205×198cm 毛冬華

愛因斯坦在上海(油畫) 210×350cm 俞曉夫

風云兒女(油畫) 227×379cm 殷雄

瓶非瓶2009(版畫) 126×98cm 盧治平

洋務遺存——上海百年水廠(中國畫) 138×200cm 洪健

浦東風景(油畫) 100×180cm 李向陽