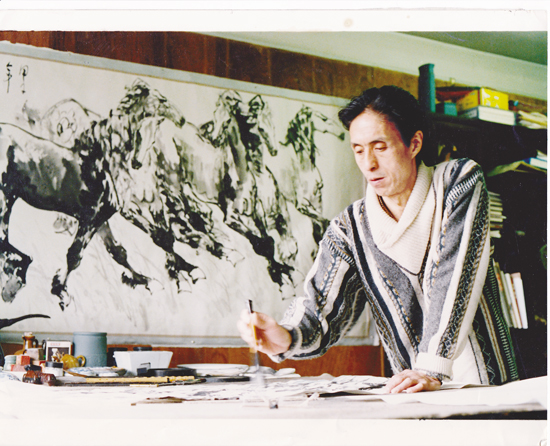

二○○○年劉勃舒在中國畫研究院

劉勃舒很瘦,很像他畫的馬。

這瘦削的身形,近些年,很少出現在熱鬧的藝術市場、喧囂的畫展開幕儀式或者五花八門的媒體上;甚至,他送給友人的畫冊,都年代不一,大小不整——劉勃舒和夫人何韻蘭,都是畫家,卻不像社會上有些畫家,出版一冊又一冊的“大紅袍”,他們的畫冊,都薄薄的,小小的,一如他的為人一般低調。作為藝術大師徐悲鴻的關門弟子,從上世紀五十年代起,歷任中央美院國畫系副主任、中央美院副院長、中國畫研究院(今中國國家畫院)常務副院長、中國美協副主席,現任中國美協顧問、中國國家畫院名譽院長,親歷和見證了中國當代美術發展歷程的劉勃舒,他現在絕少接受媒體采訪,舉辦的正式畫展也是屈指可數。

他如今絕少發聲,其實也并非絕跡于藝術界,自從前年開始,劉勃舒、何韻蘭夫婦從臺北、北京、東莞、南充、煙臺一路巡展,沒有紅毯鮮花,沒有繁文縟節,有的是自由的欣賞,和切實的對話。他們追求的是另一種藝術境界。他們的展覽不走尋常路。劉勃舒的脾氣秉性也是這樣;何韻蘭笑談:早年間對劉勃舒有一條群眾意見,“人是好人,就是誰的話都不聽”,十足畫家性格。

“我的脾氣像馬,有點不馴服的,得看伯樂是誰——你注意看徐悲鴻的《九方皋》,九方皋來了,那匹馬的表情很好。這是伯樂和馬的關系的藝術表達。”提到畫馬,提到劉勃舒,那就從發現和培養他的伯樂——徐悲鴻開始吧。

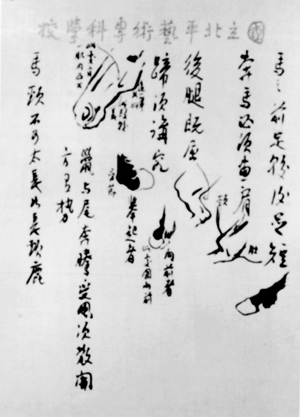

徐悲鴻給劉勃舒(時年12歲)的信

沒有徐悲鴻就沒有劉勃舒

劉勃舒與徐悲鴻的故事,已經成為20世紀中國畫壇上的經典傳奇。

1947年,12歲的劉勃舒在家鄉的中華書局看見兩冊線裝本畫集,封面是徐悲鴻的水墨奔馬,栩栩如生,氣勢凌云。劉勃舒愛不釋手,流連忘返,但苦于囊中羞澀,遂每日去書店臨摹這件作品。后來他以初生牛犢不怕虎的勁頭給徐悲鴻寫了信,寄上自己畫的馬。徐悲鴻對這個未曾謀面的孩子非常看重,回信給他希望他到北平學習:“勃舒小弟弟,你的信及作品使我感動。我的學生很多,乃又在千里之外得一穎異之小學生,真是喜出望外……不必學我,真馬較我所畫之馬,更可師法也……須立志成為世界第一流美術家,勿沾沾自喜渺小成就……”又在劉勃舒的馬作上題詞:有美好遠景。之后,徐悲鴻不斷寫信指導劉勃舒:“學畫最好以造化為師”,“務其扼要,不尚瑣細”。

1950年,15歲的劉勃舒被中央美院破格錄取,成為徐悲鴻的關門弟子。

“徐先生讓我走上藝術的正路,他對基本功的重視,他的憂患意識,讓我受益匪淺。”

1955年,劉勃舒于中央美院繪畫系研究生畢業,留校任教,之后的歲月里,又在中國美術界多個重要機構任職,近70年藝涯見證了中國美術史的發展脈絡;畫界自然會有一些人有了文人相輕的心理:劉勃舒就是運氣好,沒有徐悲鴻也就沒有他。

“沒有徐悲鴻先生就沒有我——沒錯,他對我的思想、藝術的鍛煉,太重要了。徐先生對素描要求很高,告訴我們,不畫1000張以上的素描,別想把畫畫好。”

上了中央美院后,劉勃舒每周帶作業到徐家,徐悲鴻一一評點,好的發揚,不好的改正;他要求劉勃舒畫3000張速寫,還要保留一定的時間用來默寫,在素描、寫生上下的苦工,也讓劉勃舒的繪畫題材有所拓展——風景、人物、寺廟……徐悲鴻嚴謹的藝術態度、誨人不倦的學風,讓劉至今受益。

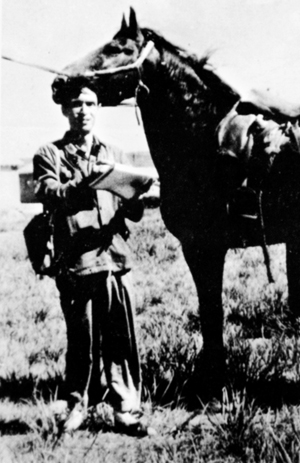

其中就有關涉重大的題目——寫生。劉勃舒到牧場養馬,觀察馬,與馬的解剖結構了然于胸。劉勃舒說,他在中央美院求學時,北京三四環外面就有馬場,有時出門跟著馬,看它肌肉的變化、琢磨它運動的規律,“不知不覺也跟到城外去了”。“文革前我們去農場改造,我拿著行李從招待所搬到馬棚去住,別人都說我瘋了,我是想去看馬。”他去伊犁,夜里在草原上走,沒有看到馬,當地人說“馬都在山上呢”。“那種天然的野性,樣子真好看。”劉勃舒說起汗血馬、蒙古馬,種類、特點,如數家珍。

在中央美院當老師時,他教創作,和同學一起訪貧問苦,晚上講評。“同學說感想:老鄉對我們太好了……除了這個就說不出別的,沒法說沒法畫,這就不行,這樣畫不出來。”于是他引導學生觀察人物臉部以外的表情:一個斗地主的場景,很多群眾的背影,“沒有臉,但背在身后的手是有動作和表情的。”他多年參與策劃組織活動,特別是在1985年之后,配合李可染先生主持中國畫研究院的工作,組織三次全國各畫院參與的中國畫研討會、“三峽刻石”大型藝術工程、88國際水墨畫大展……大量工作壓縮了他的創作時間,“但你得辯證來看——通過這些工作了解人、觀察人,沒有什么壞處吧。”

如今他仍致力于觀察和研究。國外友人知其所好,給他寄來有關馬的畫報、影集,讓他發現馬在跨欄時的特殊動作;看電視賽馬節目,旁人看的是激烈的競爭,他卻忙不迭按下暫停鍵,畫小稿子,記憶馬奔跑時候的運動規律。

1958年劉勃舒在新疆軍馬場寫生

草書入畫“勃舒馬”

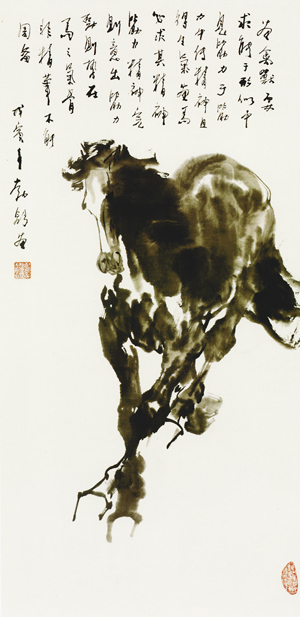

然而,又不是沒有徐悲鴻,就沒有劉勃舒。同樣是畫中國文化中奮斗不止、自強進取的精神代表——馬,徐悲鴻以西方寫實手法和中國傳統寫意手法的巧妙結合,開辟了大寫意筆法畫馬的新路徑;而劉勃舒在他的指導下,一生悉心研究中國鞍馬繪畫,力求在筆墨技法、構圖造型和藝術境界等方面有所掘進和突破。中國美協副主席、中國國家畫院院長楊曉陽曾經對比徐劉馬作的異同,發現劉勃舒的繪畫主題也是馬,但他并沒有什么“影響的焦慮”:畫面上,徐馬有明暗,劉馬淡化明暗;徐馬求整體、經典性,劉馬求即興、寫意性;徐馬大多沒有大環境描繪,而劉馬有時嘗試將環境放大,馬畫小,一兩筆,非常概括,卻極其生動,“他逐漸從徐悲鴻中西結合的表現方式轉向重視筆墨的中國式表現方式。”劉勃舒的馬,廣開新貌,世稱“勃舒馬”。

以草書筆法入畫,求風神靈動之姿,是劉勃舒擺脫徐悲鴻影響的一個突出方面。如果說徐悲鴻的馬能讓觀眾聯想到巨匠嚴謹、凝重的人格魅力,劉勃舒的馬則顯示了瀟灑、奔放、富有動感的現代精神。以草書筆法繪馬,他自有一套獨特新穎又深思熟慮的筆墨思想。“十歲左右就拿毛筆,畫到如今,寫也是這樣寫法,畫自然也就是這樣畫法”。雖然并不專門練習書法,但劉勃舒卻在繪畫過程中突出了“寫”的重要性。他以草書的筆法,使線條更富韻律感,構造了無序中的有序的馬的結構,并將雄強狂放和勇往直前的馬的品性推演為視覺的中國精神。如同曹霸以畫骨為主,他從馬之骨骼處入筆,以長鋒兼毫順結構頓挫而行,在骨骼的轉折處用細密之線補之,同時順筆皴擦,形成濃淡干濕皴擦捻轉,因而渾然天成的效果,表現出的骨骼的筋腱凹凸,剛柔質感豐滿,耐品耐賞。不管畫什么形態的馬,劉勃舒總是以迅疾回旋的線條去描寫,去揮灑,同時也抒發了時代的心聲和畫家的內心情感。“他的馬將草書的書寫性與馬的奔騰之勢相結合,畫如其人,字如其人,非常秀勁清朗。”畫家陳平說。談及有草書意味的“勃舒馬”,劉勃舒坦言自己并不專門習書,他對眾說紛紜的書法與繪畫的關系和此一中國書畫傳統也不置可否。但是他自認為,書法與國畫都是用的毛筆,這種工具的同一性,必然導致這兩種藝術在更精神的層面上的通達。草書和奔馬也猶如張旭草書與公孫大娘劍舞一般。

他的脾氣又“上來了”,他畫低頭喝水的馬,畫馬屁股,盡管超越公眾視覺的慣性,盡管不為市場所喜。“要說我和徐先生的不同,我必須想辦法開拓,要不愧為他最后一個弟子;第二個,時代不同,認識不同,我的馬的形態自然不同。”

徐悲鴻的馬作,單馬為多,最多畫4匹馬,劉勃舒認為容易千篇一律,所以他畫群馬,橫幅多排列在一個水平線上,如同屏障一般,講求整體之勢,以濃淡干濕的手法、疏密有致的變化,打破人們視覺的習慣經驗,引導人們以一種嶄新的方式去觀賞作品;而豎幅多呈疊加之勢,自下而上疊加累積的經營章法,以求整體連貫之勢,不求單馬之變。對于構圖,劉勃舒一反常態地沒有什么苦心經營的費盡思量,“我都是先畫中間,然后推推推,先把主要線條確定,之后很自由的,也不知道要畫幾匹。”

一如他最熱愛的鋼琴給他構圖上的靈感,主調、快板小調、慢板、終曲,都能對應構圖的節奏主題;浸潤著音樂的格調、節奏和韻律,劉勃舒的畫面彰顯了打通藝術門類之間的藩籬之后的自由與快意。“沒有音樂,畫畫還不行呢。”他說。

“馬這個題目,是得先畫大型結構的,如果不是這樣,一定會空,或者難看。”

如今,劉勃舒的馬已經強烈具有自己的氣質,作品靈動灑脫,筆墨間流露出自在、恣意的空闊意境。他畫的馬,不在肥瘦,不在牝牡驪黃,而在風骨;那些臉部瘦削、腿部修長、臀部豐滿、骨骼健碩的馬,如同杜甫《房兵曹胡馬》中所言,“風入四蹄輕”,真有橫行萬里之勢。

黑馬 一九九八年 劉勃舒

不知馬有幾只蹄

青年時畫馬,對傳統的積累和挖掘,盡肖馬之形;中年時畫馬,舍棄形而取其意,自成一家;如今劉勃舒畫馬,以意達形,隨心所欲,實現了意象造型與寫意精神的升華。臺灣師范大學藝術學系教授何懷碩曾評論劉勃舒畫馬,“從徐悲鴻出,而另辟蹊徑。逸筆草之,如狂草之風馳電掣,另有一番風味。”

過了“隨心所欲而不逾矩”的年齡,他都不太再重視完整的形象,有人拿了他畫的狂奔的馬:“哎呀少了兩只蹄子。”劉勃舒說:“我只是表現它奔跑,也不知畫了幾只蹄子。”他注重的是心性所向的寫意表現。單馬豪放灑脫,飄逸神態,群馬令人驚心動魄的奔騰嘶鳴,均通過劉勃舒的筆墨,達成一種獨立于繪畫形象之外的高蹈的審美境界。在他的創作中,筆墨已不單單是狀物寄情的藝術技巧,更是抒發情懷的表現手法。“中國畫的點線是有感情的,筆墨變化是豐富的,我們現在對中國畫的作用發揮得不夠,不能單純地畫,要善于動腦子,悟道。”他如此說。

劉勃舒深信,寫意精神是中華民族繪畫藝術的基本特性;流暢的書寫性、造型的意象性和對寫意精神的追求,是民族藝術生命精神的延續。近幾年,他在構圖安排、形象動態、線條組織、墨色配置等方面更注重承接連貫和勢的動向轉折,達致更為蓬勃靈動、生機盎然的藝術效果。

劉勃舒往往特立獨行。跟吳作人、李可染怕人圍觀作畫迥然不同,劉勃舒有些時候是走李苦禪當年在中央美院指導學生創作時慣用的現場觀摩路數的:“有時需要人圍著,不然畫起來沒勁兒。”更多的時候他需要一個人沉靜地研究,但有時候也需要三五好友雅集時的逸興湍飛——“有些朋友來讓我畫馬,感覺不好,扔了;又費勁畫出好的了,送了人;等朋友走后,我拿出廢畫,怎么修補也不可能達到那個狀態——勁頭沒了。”他感覺,整體好的創作,都不是觀念在先,而是情緒先行的。如今越來越多的展覽上,越來越多地出現了那些作者畫了幾個月的作品,作者畫得累,觀眾看得累。劉勃舒認為這都是因為創作中缺少性情。他說一定要流露出此時此地的狀態,才是寫意的價值所在。

情緒先行的寫意作品,“須得情感、靈感、健康、時間、環境都恰當才可以——現在我畫的都是心性之作,沒有辦法畫主題性作品了。”

“我又不是馬販子”

讓劉勃舒畫不了的,不只有主題性作品,還有市場大肆流通的應酬之作。

“葉淺予先生說筆會是耍猴,我感覺也是。”這種“圍觀”和他前面有藝術享受和創作激情的圍觀大不一樣。此圍觀不是彼圍觀,他說。起初他參加過幾次,“感覺跟作坊生產線一樣,一張畫完立刻有人拿走,甚至還有現場拍賣的,幾個老板比著看誰的出價最高。好怪異,就是走穴。”他說:“商業筆會上,畫的畫都不是自己的。”

盡管不斷受到市場各種商業機構的邀約卻并不為所動,對現今藝術市場的名利浮華,劉勃舒更多的是冷眼旁觀和回避。他亦深知市場之亂,只是無力顧及。至少有800張署著劉勃舒名字的畫作在市場里流通,“80%都是假的”,何韻蘭提及現在正在進行的一場拍賣,12張劉勃舒,只有兩張是真的。地攤畫也署上劉勃舒的名字拿去拍賣,令劉勃舒不齒;而有些頗有功底的人高仿劉勃舒的畫作,他心知肚明卻也不愿說破,“總要給人有飯吃”,這一點,他的秉性和啟功先生一模一樣的。

富貴于我如浮云。四五年前,劉勃舒在家中和朋友聊天,一個煤老板把電話打到他家的語音電話上:“劉院長,我想找你,買‘一些’畫。”劉勃舒和他的“小伙伴們”都驚呆了:“我這些隨心性而作的畫,能是批量制作,然后售賣的么!”

令他驚呆的事不勝枚舉。11年前是馬年,一個馬來西亞商人找到他要買“一批”畫。“批發?多少錢我都不賣——我又不是馬販子。”

在劉勃舒的觀念中,繪畫是心血與智慧的結晶,是不可以買賣的,更不可以批量買賣。

是千里馬,又是伯樂

害怕這“一些”、“一批”的詞語和耍猴的場面,劉勃舒幾乎絕跡于展覽現場和藝術市場,在家與筆墨和音樂為伴,很少拋頭露面,頗有些大隱隱于市的意味。他也曾經奔走于社會,一點也不吝于他的社會影響力。不過,他不是為了自己和自己的作品宣傳。他忙碌于“發現天才”。

他為年輕的農民畫家辦展,為年輕的軍旅畫家辦展……一次偶然的機會,他發現河南畫家李伯安的國畫人物長卷《走出巴彥格拉》,驚為天人,當他得知作者已離世兩年有余時扼腕嘆息,不禁仰天長嘆。不久,他到河南開封參加李伯安遺作個展開幕式。畫展上,因無擴音設備,劉勃舒聲嘶力竭地高聲大喊:“現在中國需要這樣的好畫!需要這樣的畫家!”其情其勢,全場震驚。他為李在深圳、濟南、上海等地辦展。當他大聲疾呼畫界重新認識這位早逝的畫家的價值時,很多觀眾還記得2000年在中國美術館舉辦的李伯安遺作展上,劉勃舒整整一個上午在現場向觀眾介紹這位藝術家的場景,這樣的場面,他一點都不“低調”。

在中國畫研究院任副院長時,一到放假,他就帶隊去寫生。“一個人的進步不是進步,只有更多的藝術家成長起來,中國的當代美術才能繁榮。不拘一格地去發現人才,去推薦新人,研究他們的作品,研究他們的成長過程,引導培養一批可塑型畫家,才能更好推動中國畫的創新發展。”劉勃舒說。如今的中國國家畫院副院長盧禹舜說:“我們從他的身上,感受到了老一輩藝術家真誠、熱情、寬厚的高尚人格。”

他不愿意講人才培養的大道理,更愿意實實在在地去推薦:“你應該去看看李伯安的作品,那真是天才。”他手勢激動。

66年前,徐悲鴻以伯樂的眼光發現和培養了一匹良駒,如今,這個傳承仍在延續。就如他們夫婦二人的巡展,定名為“自在·堅守”,據何韻蘭說,“堅守”是“對歷史傳承的尊重,對藝術本體的敬畏”。對劉勃舒而言,堅守是人格和文化精神。他承繼前人的藝術精神,又向新的領域邁進了一大步。

劉勃舒高興了喝酒,不高興了直截了當把人撅走。從學員到名家,從教學到創作,從個體到組織,從寫實到寫意,從嚴謹到自在,從自在到堅守,劉勃舒的藝術人生所演繹的春夏秋冬,折射出他在不同歷史時期對藝術、對社會的責任和擔當。