“主題性”VS“藝術性”可否兼得?

“主題性”VS“藝術性”可否兼得?——主題性書法創作觀察

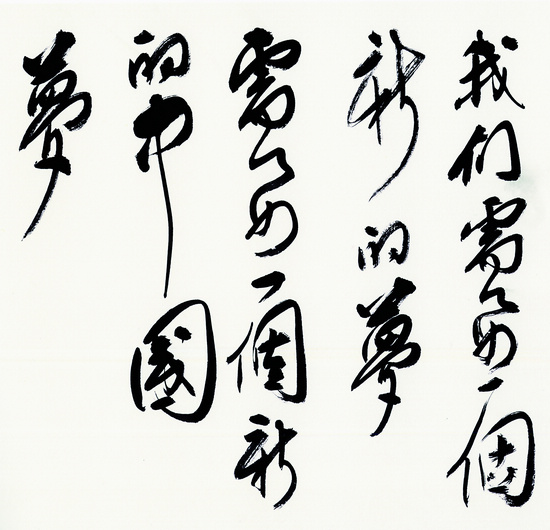

吳雪作品(局部)

八榮八恥、科學發展觀、神州號升空、北京奧運、美麗中國、和諧文化……近年來中國社會的概念性詞語和社會熱點話題層出不窮,書法界也應時而動,不論大型的國家級展覽、各書體單項展,還是每天每時都在開幕的書法家個人展覽,總能看見他們書寫了與社會熱點和與國家大政方針政策話題相關的書法作品——主題性書法創作,這是書法家關心社會時事的表現,還是其借機掩蓋創造力的匱乏、抑或是以書法之名嘩眾取寵的方式?

借其形而顯其志

主題性創作,如果有好的主題、好的立意,再加上優秀的書法功底來體現,這樣產生的作品才能得到書界的認同。日前,由人民美術出版社出版發行的《中國夢》吳雪書法長卷作品集首發儀式在安徽黃山舉行。作品集由中國文聯主席孫家正題詞,中國書協副主席蘇士澍題簽;《中國夢》以當代著名詩人嚴陣的《中國夢》詩歌為內容,書寫而成草書長卷,筆墨淋漓、氣象宏大,引起了書界的極大關注,也讓大家對主題性書法創作有了更加深刻的認識。

“長詩《中國夢》去年11月6日在《人民日報》發表后,引起社會共鳴,習總書記在十八大上提出要為實現民族復興中國夢而奮斗,得到了全國各族人民的熱烈響應,激發了廣大群眾的愛國熱情,我讀了此首長詩,被深深感染,進一步加深了對習總書記關于中國夢論述的理解和認識,在這種背景下,我用了一個月的時間創作了《中國夢》書法長卷。”身為安徽省文聯黨組成員、副主席,中國書協理事、安徽省書協副主席的吳雪說,她并沒有把這件作品看作典型的“主題創作”,而是一件以當代詩歌為材料的書法作品,“現代詩對書法家是一個挑戰:第一,要理解詩的內容、內涵、背景、意義、意境等,不能是機械地抄寫,要把書寫形式與內容有機的統一起來;第二,要對長詩的書寫做整體設計,因為內容多,重復的字多,既要把每個字寫好,還要把握上下左右的銜接、連貫,努力把重復的字寫出變化,體現出書法藝術美感。”

書寫主題性作品,這在很多著名書法家那里都是例行功課,雖然政治性強,沒有自由創作的即興揮灑,對創作的要求卻也不低:大字要求氣勢磅礴、厚重凝練,小字追求玉樹臨風、俊秀飄灑;在內容上,要熟悉內容、理論的意義,要從中選擇適合書寫的章句,在文字量大的情況下要通盤考慮布局謀篇。而在技術上至關重要的一點是:很多主題性創作詞匯重復字多,而書法創作最忌雷同字,這就向創作者發起了挑戰:有沒有王羲之寫“之”的功底?

不少書法界人士認為,吳雪此次創作的《中國夢》作品,氣勢恢宏,筆法細膩,靈動韻致,不僅是一次簡單的書法創作,更是當代藝術家以書法形式響應習總書記的號召,關注時代,與時代同行、與人民同心、與社會同步的一次實踐。中國書協分黨組書記、駐會副主席趙長青將《中國夢》看作“主題書法創作的新開掘”:“書寫的過程也是學習的過程,也是受教育的過程,更是自我提升的過程。只有不斷自我提升和超越,才能創作出更多貼近時代、貼近生活、貼近群眾的作品,才能不斷地實現書法家的人生追求和藝術價值。我們的書法家要在書寫時代的過程中實現愛國、為民、崇德、尚藝的職業理想,提升藝術家的人生境界,從而使藝術與時代,藝術與人生,藝術與生活有機地統一起來。”

如果當代的主題性創作,其立意能切合時代發展的要求,集中體現時代的主題,其書寫能夠按中國書法傳統的格式進行創作,當代的主題性書法創作,就能成為一種鮮明的書法形式,對于普及書法與用藝術宣傳核心價值體系具有重要的影響——借其形而顯其志,其目的就達到了。

主題書法創作應何而作?

主題性書法創作,我們有時候對它視若無睹,有時候卻能給書壇吹來一股勁風——中國書協顧問李鐸寫《眾志成城》、張飆寫《百年圓夢》……在歷次抗震救災的關鍵時刻,或者在舉世矚目的榮耀時刻,總能號召起全國的書法家為社會貢獻更多的力量。在我國文化體制改革的語境下,創作完善并踐行“主題書法創作”這一概念,或對中國書法界正風氣、揚正氣有所助益。

可惜的是,不少書法家仍然對主題書法的內涵、取材、基本特征和現實價值模糊不清,主題性書法創作成為不少書法機構政績工程的不二法寶:國家一有風吹草動,就立刻揪出一個概念,組織一批書法家來“創作”,做成展覽請領導觀摩一番,創作水平、策劃理念、展廳設計完全不敢恭維——主題性創作成為書法家和業界溜須拍馬的有力武器。評論家周正康認為,這與當今社會格局的變化不無關系:中國書法在現當代經歷了一條從計劃經濟向市場經濟的戲劇性的轉化過程,書法的社會擔當和人們對待書法的心態以及從事書法的方式發生了根本性的變化。當代書壇在市場經濟大潮的強烈沖擊下,人們從事書法的根本動機已不能僅僅以單純的“繼承、弘揚”這些口號性的漂亮詞語來進行概括。內容空洞做作,表現力平庸無奇,觀眾不屑一顧,成為不少主題性作品的典型“特征”,甚至有人說:主題性書法,那是老干部和致力于混出名堂跑碼頭的人才樂意為之的事情。

書法家首先亦是社會人,其創作空間應當突破千年以降一貫流行取材的唐詩三百首、名人名言、俚語俗句,更應該將目光投向與中國國情、政治、經濟、文化、科技、教育以及大眾生活相關的廣闊領域。關注時事發展而進行的主題創作,取材于現實,服務于現實,其中優秀的代表作能夠具有福澤社會與福澤人民的公共意義。

蘇珊·朗格曾說:“藝術家表現的絕不是他自己的真實的情感,而是他認識到的人類情感。”“書為心畫”的“心畫”,其內容不應全是書家自我的情感,它還應富含書家所面對的社會文化關系。從這個意義上說,主題性的書法創作,如果能夠本著“因時而作,因世而作,因史而作”的原則來提煉藝術思想與價值,以主流價值觀和社會責任感為先決條件來創作作品,或許才能展現出既富有時代精神,又可體現藝術境界的“大作品”。

(編輯:單鳴)