角色與身份 李 軍

春夏之際,北京今日美術館負責媒體宣傳的小姑娘感覺特別無辜:“我們這個水墨展都籌備一年多了,也不知怎么就碰上全國的美術館一窩蜂地做水墨。”

其實別的展館也有這樣的抱怨,藝術記者每天跟的多是這類水墨展,多到對自家的展覽都興趣缺失了。其實不只是這半年,在google里輸入“水墨+展覽”,你能發現近10年里,有關水墨的展覽和名詞、口號、主義,簡直多得令人瞠目——水墨關懷、水墨原形、墨變、再水墨、水墨解構、墨測高深、觀念水墨、實驗水墨、水墨文章、水墨新維度、水墨中的水墨、水墨現場、水墨思維、水墨方向……

水墨這一繪畫題材和畫種,是中國獨有的文化資源。曾幾何時,水墨飽受爭議,甚至淪為一種邊緣藝術,作為中國當代藝術的開路者,當代水墨并不成功,但為什么今天卻吸引N多人、變得如此時髦了呢?而其追求的是什么?需要解決什么問題?核心的審美價值為何?在一片熱鬧的圖景中,當代水墨對這些問題顯然還需要做很多的厘清工作。

從臨界到跨界

從臨界到跨界

湖北美術館做的“再水墨”展覽曾經引發觀眾大吐槽,進而深入到公眾接受美學的層面。“太藝術了,地球人無法欣賞”、“遠離藝術,去做正常人”的神評論曾經火爆微博,也讓公眾將“烏七八糟、胡涂亂抹、莫名其妙”與當代水墨的創作畫上等號。曾梵志的水墨作品“太湖石”系列一樣飽受批評,但他將水墨看做心性的發揮,“不想像油畫一樣受市場左右,此番創作水墨,壓根沒有考慮觀者的感受”。

當代油畫家從傳統水墨中汲取營養而進行的探索、裝置與影像藝術中的水墨元素、與當下都市文化緊密相關的新型人物畫創作,以及年輕作者以水墨書寫的微觀體驗和微觀敘事……當代水墨歷經數十年的實驗與探索,呈現出蔚為大觀的景象,也讓不少感覺其與根深蒂固的“水墨畫”印象大相徑庭的觀眾直呼“看不懂”。

當代水墨作為一種傳統水墨藝術與西方現代藝術觀念融合的當代藝術形式,在保持中國傳統筆墨紙的基礎上,大量運用西方現代藝術的一些方法和觀念進行創作,在形式上的追求大于筆墨傳統的內涵,通過書法、繪畫、裝置、影像的藝術形式來承載。

有人說,這種當代水墨,更多的是形似而神不似,是“偽水墨”。對此,中央美院副教授邵亦楊并不同意:“油畫、裝置藝術家也可以用水墨來表現,可以表現水墨的精神,媒介在當代藝術的形式里并不很重要,如今一些傳統水墨藝術家的筆墨是傳統的,但表現的事物、精神是非常當代的。”她認為,當代水墨可以穿越時間、空間,真正好的藝術是穿越歷史的,不只停留在某一階段,也不只局限在某一種藝術形式和美感上。而藝術批評家高嶺思考的是全球化背景下,我們如何運用自己的傳統思維方式和表現方式,與西方文化、視覺藝術進行溝通和交流,“有一些作品,甚至沒有直接運用水墨,而是利用影像或者裝置作品的形式,圍繞水墨創作思維的生產機制和創作機制”。

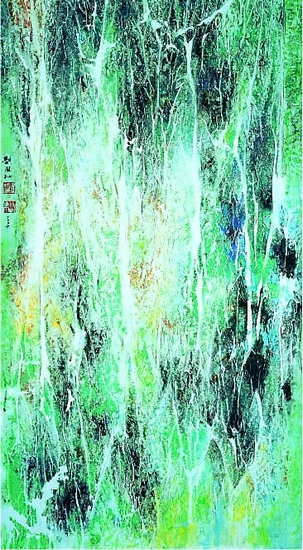

這樣會產生更多“可能性”。股市、房地產、環境污染、生活中的無聊瑣事、吃燒烤、隆胸……一切皆可入畫。廣曜的《點象數化網絡空間推圖》以河圖洛書為靈感,用數理模式來推導、演繹人與宇宙的關系和變化;申凡的《山水-9210-線》記錄1992年至2010年上海證交所的數據,由此構成一條時代發展的曲線;266藝術小組讓觀眾從8分鐘的打斗表演錄像《墨俠舞劍》中感受公孫大娘舞劍和書道;李婷婷的時尚家居作品,讓美國藝術史學家克勞迪婭·布朗聯想到徐渭那樣大膽而生動的筆墨,“但她并沒有強調對筆法的表現,而是更側重利用顏料本身來吸引觀看者的注意力——那些布滿畫面的顏色和由顏料滴落所形成的線條,展現了其巧妙的繪畫創作過程”。

“傳統水墨畫家畫山水和世外桃源的景象,而當今的藝術家則利用水墨表現全球化時代下的物質精神世界、社會生活以及所思所想。”理論家王端廷認為,裝置、影像藝術家從事水墨創作,水墨畫家使用影像和裝置,走向平面和走向觀念的相向而行,使水墨藝術呈現出一種豐富多彩的面貌,展現了新的可能性。

當代創作者通過引進不同創作形式及媒介來拓展當代水墨的邊界,從而把水墨置于臨界和跨界的狀態中。“這像一個瘋長的叢林。我們始終需要界定一個規則,從中國傳統文化的核心‘水墨寫意’中尋找到能夠承傳的脈絡,或者在技術上保持一種水墨傳統精神的東西。”武漢大學教授趙冰說。畫家靳衛紅亦認為,水墨需要邊界,要在規則之內創作,“沒有游戲規則,游戲就無法繼續”。

仍然可以繼續。“無論用什么樣的媒材都不是核心,如果沒有表達自己的需求,水墨都不能繼續下去”,畫家崔強說,“水墨這個材料就像我們文化基因里的一個鏈條,融入每個中國人的血液里,這是一種文化歸屬感,所以水墨肯定能繼續走下去”。

水墨是看世界的方式

水墨是看世界的方式

相較而言,西方藝術評論家對待水墨總有一種“旁觀者清”的一針見血。“藝術家完全可以選擇其他材料做作品,為什么選擇水墨?”阿克曼認為,中國水墨所擁有的傳統社會道德和文化情境從清朝開始慢慢消亡了,“但藝術家又不能隨隨便便利用西方當代藝術,所以情況特別困難和復雜”。

作為一種傳統媒介而言,水墨在千余年的發展中形成了基本成熟的審美取向,并闡釋著中國的藝術立場,而百年以來,畫家一方面延續水墨的傳統筆墨,一方面也在不斷尋求創新。“上世紀80年代李小山的中國畫‘窮途末路’說把古老的藝術形式納入國際參照系和國際視野中,90年代‘筆墨等于零’的說法引申為文化問題的思考”。華南師范大學美術系教授皮道堅認為,90年代以來,藝術家不斷探尋水墨畫如何向現代嬗變,各種帶有實驗性質的新水墨浮出水面,試圖從水、墨兩方面觸發,挑戰水墨語言“能指”的最大限度。

“與80年代中國新水墨藝術家強調‘反傳統’、‘接軌西方’的文化策略不同,進入新世紀以后,藝術家顯然更強調基于當下感受對傳統的再創造和再發展。”評論家魯虹說。

據湖北美術館副館長冀少峰觀察,面對社會的巨變,當代藝術、當代水墨面臨著用怎樣的方式回應社會變化的問題。社會發展的不同階段,當代水墨都在不斷適應變幻不定的社會現實,不斷尋找新的話題和符號。而2000年以來,對社會、政治、經濟結構與秩序、文化命題等的關注已經遠遠超越觀念形態、風格樣式與媒材問題,對生態問題、文化身份、生存與權力、本土與全球等命題的觀照,讓當代水墨呈現混搭共融、多元共生的敘事路徑。“在一個混搭的時代,一切皆有可能,水墨、與水墨相關的裝置、影像、非水墨畫家的水墨表達……在觀念形態、媒材樣式、風格語言、精神指向和文化關注點方面都呈現出一種復雜的、多義的、多元的不確定狀態——活躍,沖動,而且豐富。”

一如皮道堅所說,水墨精神代表中國人看世界的方式。今日水墨的使命,是激活本土文化的創造力——如何展現出中華文化的當代性和國際性?“藝術家身處東西文化不斷碰撞的社會環境中,但作品并未喪失中國藝術本體的趣味,仍然以中國骨法用筆為根基,筆墨意趣是他們與傳統畫家遙相呼應的紐帶。”武漢美術館館長樊楓說。就如畫家盧輔圣所言:“盡管古人的曲肱飲水或者陋巷簞瓢之樂已經一去不返,但在強調反身而誠的中國文化傳統尚能依稀回味的今天,保持對繪畫的靜觀通達態度,仍然不算太難。”