待人謹守忠恕 文章精益求精

——楊絳先生102歲壽辰人文社推出《楊絳文集》,年底將出修訂版

7月17日,楊絳先生102歲壽辰,有兩則新聞引人注目。一則是楊絳將她和錢鍾書的版稅收入全部捐給清華大學,成立“好讀書”基金會,迄今金額已高達1000萬元。另一則新聞是人民文學出版社推出匯集楊絳先生主要創作和翻譯作品的《楊絳文集》。

據了解,人民文學出版社曾在2004年推出過《楊絳文集》,當時是8卷本精裝版,另有平裝本的《楊絳作品精選》(三卷本),精選楊絳散文作品兩卷包括《干校六記》《我們仨》等以及小說和戲劇一卷。為滿足更多讀者的需求,這次人民文學出版社推出平裝本《楊絳文集》,共約250萬字。其中一至四卷為創作部分,第一卷小說卷選收長篇小說《洗澡》和七篇短篇小說;第二、三卷“散文卷”選收《干校六記》《將飲茶》《雜寫與雜憶》以及上世紀90年代中后期至新世紀之初所創作的全部重要散文,包括《我們仨》《錢鍾書離開西南聯大的實情》《懷念陳衡哲》《我在啟明上學》等;第四卷“戲劇文論卷”,收入塵封已久的兩部喜劇《稱心如意》和《弄假成真》,“文論”部分匯編了作者評析外國文學名著的理論作品以及她論述《紅樓夢》和談文學創作與談翻譯等論文十四篇。第五至八卷譯文部分則收入重要譯作《堂吉訶德》《吉爾·布拉斯》《小癩子》《斐多》等。《楊絳文集》八卷本還收入了作者選訂的照片和插圖80幅,是一套相當有價值的研究資料以及個人藏書。

楊絳先生國學造詣深厚,西學知識淵博,加之治學嚴謹,思想敏銳,她所著小說、散文、戲劇別具特色,均在讀者中產生很大影響。這些創作跨度長達70年的作品,從一個側面反映了我們時代的演進軌跡,也展示了一個知識分子的心路歷程。楊絳先生在研究外國文學的同時還翻譯了多部世界文學名著,并為此撰寫了一系列頗具創見的研究性論文,這些文章在外國文學研究界產生了良好的反響。

楊絳先生曾說過,她不是專業作家,文集里的全部作品都是隨遇而作。早年的幾篇散文和小說,是楊絳先生在清華上學時課堂上的作業,或在牛津進修時的讀書偶得。回國后在淪陷的上海生活,迫于生計,為家中柴米油鹽,寫了幾個劇本。抗日戰爭勝利后,楊絳先在上海當教師,解放戰爭勝利后,又在清華大學當教師,業余寫短篇小說和散文,偶爾翻譯。知識分子改造運動后,楊絳先生調入文學研究所做研究工作,自稱寫論文屢犯錯誤,就做了翻譯工作。由于翻譯工作勤查字典,傷目力,楊絳先生為了保養眼睛,就“閉著眼睛工作”,寫作短篇小說、散文。在整理文集時,楊絳先生說:“不及格的作品,改不好的作品,全部刪棄。文章揚人之惡,也刪。因為可惡的行為固然應該‘鳴鼓而攻’,但一經揭發,當事者反復掩飾,足證‘羞惡之心,人皆有之’;我待人還當謹守忠恕之道。被逼而寫的文章,盡管句句都是大實話,也刪。有‘一得’可取,雖屬小文,我也留下了。”

人民文學出版社方面表示,計劃在年底出版《楊絳文集》修訂版,將收入2004年文集出版時沒有來得及收錄的文章,也會吸納老人新近創作的作品。

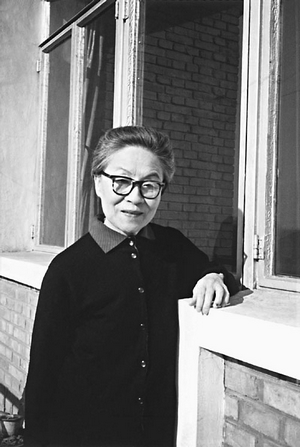

楊絳小傳

楊絳,原名楊季康,中國著名女作家、文學翻譯家和外國文學研究家。祖籍江蘇無錫,1911年7月17日生于北京。少年時代先后在北京、上海、蘇州等地讀書。1932年畢業于蘇州東吳大學,獲文學學士學位,當年考入清華大學研究生院,為外國語言文學研究生。1935年與錢鍾書結婚,同年夏季與丈夫同赴英國、法國留學。1938年秋回國,曾任上海震旦女子文理學院外語系教授、清華大學外語系教授。1949年后,調任中國社會科學院外國文學研究所研究員。

楊絳先生的第一部作品為短篇小說《璐璐,不用愁!》,于1934年初發表于大公報文藝副刊。40年代初,她連續創作了喜劇《稱心如意》和《弄假成真》,這兩部劇本寫作和上演于抗戰時期淪陷后的上海,當時引起很大反響。上世紀80年代以來,是楊絳創作的“新時期”,她以散文和小說兩方面的創作成就引起世人注目。其散文代表作《干校六記》出版于1981年,暢銷于整個80年代,在港澳臺均出版了繁體字單行本,并被譯成多種外國文字在國外出版。小說代表作《洗澡》(意即洗腦筋,系國內最早反映知識分子改造的文學作品),出版于1988年,在知識分子當中引起很大反響,作品亦被譯成多種外國文字出版。

作為外國文學研究家,楊絳先生寫過多篇評析西班牙和英國文學名著的理論作品,如評論《堂吉訶德》《小癩子》和《塞萊斯蒂娜》等的文章以及論英國作家菲爾丁等。

作為翻譯家,楊絳先生的文學翻譯成就卓著,除《堂吉訶德》外,她還翻譯了西班牙流浪漢小說《小癩子》、法國文學名著《吉爾·布拉斯》以及古希臘散文柏拉圖的“對話錄”《斐多》等。

跨入新世紀之后,楊絳先生在整理編訂錢鍾書遺稿之余,又創作了《懷念陳衡哲》《難忘的一天》和《我在啟明上學》等多篇憶舊散文;出版于2003年6月的家庭紀事散文《我們仨》,則因其真摯的情感和優美雋永的文筆而深深打動讀者,成為2003年的超級暢銷書。