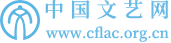

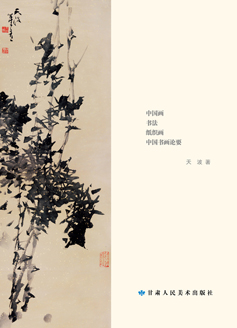

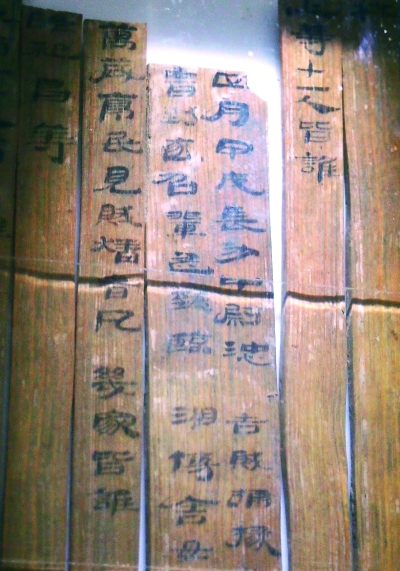

湖南益陽(yáng)兔子山遺址出土的簡(jiǎn)牘。新華社記者 明星攝

連日來(lái),在湖南益陽(yáng)兔子山遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),考古人員挖掘出了5000余枚簡(jiǎn)牘。經(jīng)專家考證,該遺址為西漢晚期益陽(yáng)縣衙署所在地,簡(jiǎn)牘為縣衙署檔案。

兔子山遺址位于益陽(yáng)赫山區(qū)三里橋鐵鋪嶺社區(qū),資水與蘭溪河交匯處一座東北至西南走向的山崗——鐵鋪嶺頂端。遺址于20世紀(jì)80年代第二次全國(guó)文物普查時(shí)被發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)定名為“鐵鋪嶺城址”。

鐵鋪嶺又名陸賈山,是一座長(zhǎng)條形的山崗。鐵鋪嶺范圍較大,東北端小地名為“兔子山”,是城址所在地。城址東北部分,仍可見壁立的土崖,高10米有余,應(yīng)當(dāng)是建城時(shí)刻意營(yíng)造;低處可看出壕溝跡象。

該遺址從2013年春節(jié)后正式開始挖掘,到5月底,完成發(fā)掘面積600平方米,發(fā)現(xiàn)各類遺跡近百處,包括古井10口,出土了大量珍貴文物。從出土文物的情況看,遺址時(shí)代上限為東周時(shí)期,下限為宋代,文化堆積以六朝至唐宋時(shí)期為主。

此次考古發(fā)掘領(lǐng)隊(duì)、湖南省文物考古研究所研究員張春龍介紹,截至目前,兔子山遺址共發(fā)現(xiàn)古井14口,其中已挖掘9口,每口井都發(fā)掘出了簡(jiǎn)牘。從發(fā)掘的情況來(lái)看,古井口徑一般為1.2米至1.5米,均鑿穿深8米以上的紅砂壤,再深入青灰色沙泥層(透水層)1米至2米,古井的深度一般在9米至10米。

其中,3號(hào)古井發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)牘總數(shù)約為5000枚,分為木牘和竹簡(jiǎn),保存良好。長(zhǎng)度一般為23.5厘米,寬1.3厘米至2.8厘米。特殊的大型木牘已見3枚,長(zhǎng)49厘米,寬6.5厘米。文字以毛筆墨書。而9號(hào)井出土大量生產(chǎn)生活用器具和簡(jiǎn)牘,其中陶器個(gè)體很大,特別是陶釜、盆、罐,可能是縣衙食堂用具。

經(jīng)過(guò)考證,出土簡(jiǎn)牘為西漢晚期劉姓長(zhǎng)沙國(guó)益陽(yáng)縣衙署檔案,內(nèi)容為司法文書、官員管理及年代。

張春龍介紹說(shuō),從出土簡(jiǎn)牘并結(jié)合前期考古發(fā)掘的情況來(lái)看,兔子山遺址所在的鐵鋪嶺古城應(yīng)是楚、秦、漢、六朝乃至唐宋時(shí)期益陽(yáng)縣衙署所在地。兔子山遺址簡(jiǎn)牘發(fā)現(xiàn)之普遍、時(shí)代延續(xù)之長(zhǎng)(從戰(zhàn)國(guó)、秦、漢一直到孫吳時(shí)期)、數(shù)量之巨大,在湖南乃至全國(guó)都是極其罕見的。

專家們認(rèn)為,遺址中發(fā)掘出的各時(shí)期的簡(jiǎn)牘,可以彌補(bǔ)歷史文獻(xiàn)的不足,既可編綴益陽(yáng)乃至湖南的遠(yuǎn)古歷史,也可據(jù)此研究有關(guān)朝代政治、經(jīng)濟(jì)、司法制度,了解縣鄉(xiāng)政府的運(yùn)作和普通吏員、百姓生活情況。