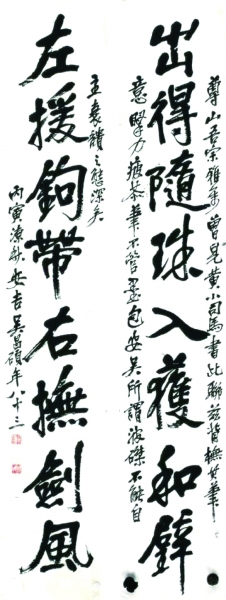

吳昌碩八言聯 成交價241.5萬元(資料圖片)

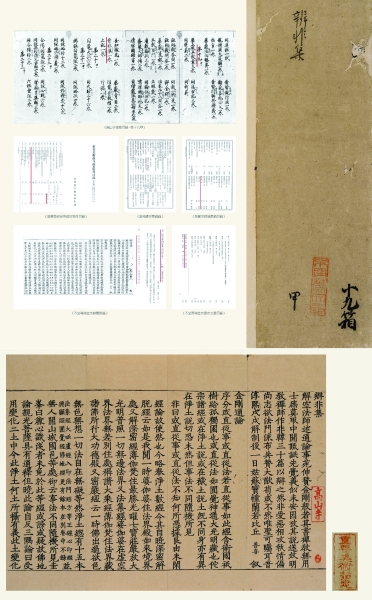

高山寺舊藏《辯非集》 成交價477.25萬元 (資料圖片)

如同以往,西泠印社2013春拍依然是今春藝術品拍賣市場的收官之作。近年來,南北藝術品市場逐漸取得平衡,而自市場進入調整期以來,南方拍場的成交表現普遍優于北方,今春也不例外,作為南方拍場的風向標,西泠春拍還未舉槌,已備受各方關注。

4天25個專場,場場爆滿,不少拍品經過幾十輪競價才得以落槌。7月15日,西泠春拍以7.74億元的總成交額穩健收官,實現了86%的總成交率。

這次春拍何以最熱鬧?

今年春拍規模創下西泠拍賣新高,25個專場為歷屆最多一次,3000余件拍品中有近1000件為首次露面,競拍人數空前,發放號牌數多達1150塊。

拍賣會“熱”力十足。除了鄧麗君、陸小曼、三毛的照片書信,以及中國陳年名酒、插圖、漫畫等雅俗共賞的生活消費類拍品外,還涵蓋了書畫、篆刻、古籍、雜件、雕塑等多個藝術門類。此次春拍從廣度和深度上都極大滿足了大眾和資深藏家的市場需求。

值得關注的是,此次春拍還推出了“文房清玩·晚清四大家篆刻作品專場”,匯集了晚清篆刻大師吳讓之、趙之謙、吳昌碩、黃士陵四家佳作二十五方,并且多有名譜出版。7月10日晚,西泠春拍預展現場舉行了晚清四大家篆刻名印品鑒會,多位專家與前來參與西泠春拍的藏家進行了交流與賞鑒活動。而在7月13日拍賣當晚,這一專場氣氛熱烈,成交率100%。

今年正值西泠印社成立110周年、吳昌碩任西泠印社社長100周年,為此,西泠特別推出“吳昌碩親友及家屬藏中國書畫作品專場”,以紀念這位詩書畫印俱絕的一代藝術大師。記者在現場觀察到,無論是吳昌碩本人的作品,還是其家屬親友藏的名家作品,都表現不俗,整個專場成交率高達98.3%。

拍場的新趨勢是什么?

中國書畫仍是西泠的成交中堅。中國古代書畫作品專場成交率為86.84%,近現代書畫部分各專場成交率也都超過83%。據西泠拍賣總經理陸鏡清介紹,今年的新買家比去年增加30%。

古代書畫一向是西泠的強項。從去年秋拍起,西泠推出的“同一藏家、同一上款人提供”專場及專題就已成為拍場亮點,除了“吳昌碩親友及家屬藏中國書畫作品專場”之外,“隱墅居藏中國書畫作品專場”的成交率也達100%,所有拍品均為中國老一輩版畫家余白墅先生舊藏,并由其親屬送拍。今春是西泠第二次推出這一專場,藏界依舊反響熱烈,多數藏品均以估價數倍成交。而在近現代名家作品(二)專場中,也涵蓋了多個同一上款或同一藏家提供的系列作品。

“這類藏品來源清晰、去偽存真,見證了文人間的深厚交情,增添了藝術品的潛在附加值。成交的情況既表明了市場的更趨成熟和日益規范,也體現了藏家對我們品牌的信任。”陸鏡清說。

記者發現,海派書畫一直是西泠力推的領域。今春海派書畫作品專場成交率高達92.4%,都以遠超估價數倍甚至數十倍價格成交。

此次春拍另一亮點就是“小而精”的拍品。記者在名人手跡專場拍賣現場看到,鄧麗君的簽名照從2萬元起拍,36.8萬元成交。另一幅蘇曼殊畫稿從3萬元起拍,105.8萬元成交。陸鏡清說:“我們主要挖掘藝術品的價值,哪怕這件東西只有幾千塊,但是如果它很好玩、市場有需要,我們就去做。我們希望更多的人能夠進入藝術品領域。”

怎樣才能做得長久,拍得放心?

從今年春拍的整體成交結果來看,九年來西泠拍賣所秉持的“誠信、創新和堅持”原則獲得了市場的認可。

當眾人都在追逐億元拍品的時候,西泠拍賣卻一直倡導“文人路線”的收藏方向,堅持著“基于誠信與創新,以學術指導拍賣,從藝術的深度與廣度著眼,去弘揚民族的傳統文化,倡導藝術融入生活”的理念。

2006年,西泠拍賣首次開設印章專場,這是一種完全創新的門類,然而經過多年來的培育和挖掘,如今這個市場已日趨成熟。“以前名家趙之謙的印章,基本上都是三四萬元,但是現在已飆升到一兩百萬了。”一名印章收藏家說。

陸鏡清認為,這是價值的回歸,通過慢慢挖掘去體現它的藝術價值,如果當年沒有推出它,可能現在整個市場都不會關注到印章領域。這幾年,西泠拍賣對該藝術門類的挖掘,使得它們的市場關注度提升不少。

2013年春拍的圓滿成功,讓陸鏡清這位西泠拍賣的掌門人欣慰不已。從這次南北藝術品市場對西泠春拍的評價來看,西泠拍賣九年來所堅持的發展思路——“做得長久,才能拍得放心”得到了業界的充分肯定。(本報通訊員 朱海洋 本報記者 嚴紅楓)

延伸閱讀

珍稀佛教文獻《辯非集》

一部曾舊藏于日本高山寺的孤本宋版《辯非集》,因記載了佛教不同宗派間的論爭,見證了宋朝與高麗、日本的文化交流,而具有很高的歷史文獻價值。這本失傳七百余年的珍稀佛教文獻首次公開亮相西泠春拍現場,實屬珍貴。最終,經過50余輪競價,《辯非集》以477.25萬元成交,創下了佛教文獻單冊最高紀錄。記者采訪了資深古籍藏家朱先生,他認為這個成交的情況,打破了“一頁宋版一兩黃金”的思維定式,領跑了古籍收藏新的時代,而西泠春拍在學術研究上的態度,也得到了學界和藏界的認同。