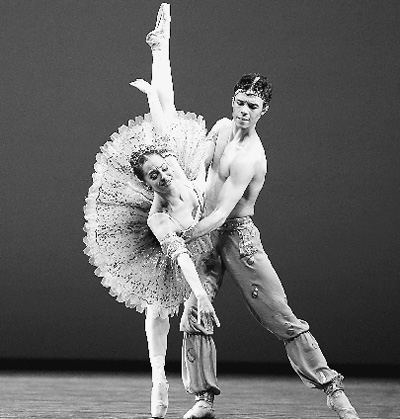

剛剛落幕的第二屆北京國際芭蕾舞暨編舞比賽劇照。資料圖片

2013年1月,中國舞蹈荷花獎獲獎作品在杭州演出。資料圖片

比賽,這一從前很正經的事情,如今,在熒屏中正日益走向強烈的娛樂化,似乎不娛樂就沒有看點,更得不到社會的關注。娛樂需要比賽提氣,比賽更需要娛樂促銷,在此伏彼起的各類選秀節目里,二者已經顯得密不可分。但是,還有一批沒有娛樂、不是選秀的舞臺藝術比賽又該如何生存,它們還能繼續下去嗎?這也成為7月12日落幕的第二屆北京國際芭蕾舞暨編舞比賽的一個話題。

藝術比賽,在人們的心目中,過去都是放在劇場里,前面是評委,后面是觀眾,一個個選手依次登臺表演,然后評委打分,最后公布名次。后來,有的比賽進入了熒屏,但也就多了個點評的環節,再加點場外解說。近些年,隨著電視節目的日益娛樂化,比賽也成了熒屏娛樂的一種載體。“比賽的競爭性、懸念性可以為娛樂增加看點和刺激,選手的奮斗經歷和親友的高度關注可以為娛樂帶來情節和點擊率。”南京藝術學院教授居其宏對時下的熒屏比賽深有感觸。

通過比賽可以為熒屏娛樂帶來更多收視率,當這一“訣竅”被很多人發現并效仿后,大量熒屏比賽節目開始輪番上陣,而且還是從引進版發端。舞蹈比賽,過去的小眾欣賞忽然間變成大眾的最愛,一個接著一個在各衛視頻頻出現;演唱比賽,從前只有流行歌曲才受關注,而如今,美聲、民族、戲曲,無所不包,在各電視節目里以各類名義遍地開花。在這娛樂比賽化、比賽娛樂化的大潮中,還有一批既無選秀、也不娛樂的重要藝術賽事仍在劇場內悄然進行,不過,外界的喧囂也讓他們不得不關注自己的生存狀態和大環境的影響。

7月12日,由國家大劇院主辦的第二屆北京國際芭蕾舞暨編舞比賽落幕,其間舉辦的舞蹈論壇上,來自世界各地的舞蹈專家與中國舞蹈家們在探討各類專業性議題的同時,也將目光對準了電視娛樂化大潮對藝術的沖擊問題。

專業比賽只能講藝術

北京舞蹈學院的青年教師劉嚴在舞蹈論壇上帶著自己的疑惑發言說,他曾經有幾次跟導師一起參加了一些電視臺的選秀節目,但最后認為這些都不是真正意義上的舞蹈比賽,舞蹈只不過是一個載體,實際就是一種真人秀,帶來的只是收視率。有些制作團體就公開宣稱他們實際上是在做生意,因為有收視率就有廣告,有了廣告就有了錢。而對一些舞者來說,參加這些節目也是在賺錢,比如有一個舞蹈演員不斷地去各電視臺參賽,這里掙了20萬,又跑到另一家出場,說是還想賺更多。

德國巴伐利亞州慕尼黑芭蕾舞團藝術總監伊凡·利斯卡是“第二屆北京國際芭蕾舞暨編舞比賽”評委會主席,他在論壇上介紹說,電視舞蹈在德國是屬于一種商業的形式,而劇院的舞蹈是一種藝術的形式,帶有鮮明的非商業性。電視節目的效果盡管非常好,但最終只是幫助人們在電視前消磨時間、打發日子而已。美籍華裔舞蹈家蔣齊也說,在歐美國家雖然也有一些熒屏舞蹈比賽,收視率很高,觀眾也非常喜歡,但大家分得很清楚,這些就是商業節目,是娛樂,真正的藝術比賽還是那些在劇場舉行的單純的藝術賽事,這些藝術賽事在文藝界具有很高的地位,在觀眾中也有威望,選出的人才更會得到社會的高度認可。

中國舞蹈家協會副主席馮雙白經常擔任專業比賽的評委,也出任過關注度極高的熒屏比賽的評委,聽過論壇發言后,感慨頗多,“通過熒屏去追求收視率的那些帶有明顯娛樂性的比賽,其文化含量和藝術價值極其有限,商業目的十分鮮明。但如‘舞蹈荷花獎’、‘全國舞蹈大賽’這樣的專業性很強的比賽,藝術價值卻是第一位的,最終目標是為發現人才,為舞臺輸送人才,為時代留下舞臺藝術發展的足跡。所以,在這些比賽中,必須以專業水準衡量選手,不能靠情緒化的點評和激情化的打分。評委嚴謹的評判和打分是比賽的最后結果,其他都會摒除在外。”

不但國家大劇院的舞蹈論壇關注專業比賽的生存狀況,還有更多的藝術家也在為比賽的藝術純潔性而呼吁。“在大量熒屏選秀節目四下喧鬧的同時,我們不能忘記還有一些專業比賽需要堅守,這些比賽是國家選拔人才、發現人才的主渠道,一旦喪失,那么多藝術團體和藝術舞臺就失去了藝術人才的后繼之路,后果不堪設想。在這些比賽里,一定要講求藝術標準,不能考慮商業利益。如果都是依靠選秀獲得人才,那國家舞臺的藝術水準就會不斷降低。”作曲家、總政歌舞團團長張千一在接受采訪時這樣認為。

中國音樂家協會主席趙季平也說,在大量熒屏選秀節目的沖擊下,各專業比賽的主辦者必須堅持自己的專業性,不能被非藝術的利益所誘惑,無論資金支持還是人才的選擇上都應該向專業藝術賽事傾斜。對觀眾,也需要通過各種渠道介紹娛樂與藝術的區別,逐步培養他們的藝術欣賞情趣。

熒屏比賽只是傳播手段

誰都明白,熒屏的那些選秀節目,說是比賽,但藝術競技的分量只占其一,現場激情互動,幕后故事的一再煽情,明星評委的言談舉止,“毒舌”評委的唇槍舌劍,觀眾打分的歡騰一片,喜極而泣或悲極而泣帶來的相擁互抱,網絡的瘋狂點擊和報紙的跟進解讀,才是節目的重點。因為這些藝術之外的內容,更容易帶來收視率。

不過,目前觀眾的觀念比較模糊、無法分清專業選拔和娛樂節目的界限、選秀節目確實具有強大吸引力和收視率的現狀下,利用選秀節目,推廣藝術、傳播文化,也是一種國情。馮雙白介紹說,有的選秀節目在中國舞蹈家協會介入后,引進了許多受過嚴格訓練的專業選手,提升了節目的藝術性,通過電視和一些有效的傳播手段,讓觀眾從中了解了舞蹈藝術的艱辛、中國舞蹈的水平,推廣了舞蹈藝術。

劉嚴認為,電視選秀與電視舞蹈還是有區別的,不能看作為同一個概念,通過熒幕傳播舞蹈在目前的社會現實中還是很有意義的事情,不能否定。有的電視舞蹈節目或者舞蹈比賽,還是講究專業性的,并沒有讓娛樂變為主導。但法國舞蹈家美琪·弗耶爾說:推廣藝術必須通過好的手法,而不是只顧其收視效果,過度娛樂化就可能會沖擊其藝術效果。

熒屏中的藝術比賽,在我國大多數人還沒有養成進劇場欣賞藝術的情形下,對推廣藝術雖然起到了巨大的作用,但也常常陷入兩難的境地。因為一旦進入熒屏就不能不講收視率,而一講收視率就必然要采用許多非藝術的刺激方式,結果,藝術本身反倒成了次要。

此外,當電視選秀節目被大量引進、復制、模仿時,不但許多觀眾分不清這與嚴肅的專業比賽有什么區別,錯將娛樂選秀當作人才選拔的主要渠道,而且一些專業藝術團體也從此輕視專業比賽,將選秀作為人才的來源。“有的團體看到電視選秀選出來的人物有市場效應和票房價值,就全力去追逐那些明星,讓專業比賽的社會地位和人才價值受到嚴重影響,沖擊了專業比賽對藝術界的吸引力。”舞蹈家趙明認為,“熒屏只是一種傳播手段,這點一定要認清。”

藝術賽事自身存在缺陷

我國文聯下屬各藝術協會都擁有自己的賽事,定期舉辦,文化部也經常舉辦各類藝術比賽,舞蹈、音樂、雜技、魔術、戲曲等等,涌現了大批人才,但有的賽事平平,有的賽事日漸衰微,即便沒有選秀節目的沖擊,這些賽事也常年不出人才,社會影響力一直提升不起來。如今在選秀節目的強勢面前,更顯得毫無生氣,選出的獲獎者得不到社會的認可。

央視的星光大道節目早已經替代了其他比賽,成為發現舞臺人才的重要渠道,這并不能只歸結于其娛樂性,還在于其他類似的歌唱比賽自身的缺陷過多,創新雖然不少,但成事不足,導致獲獎者的社會知名度一直處于下滑趨勢。

2012年在青島舉辦的全國指揮大賽,賽了半天,一等獎空缺,二等獎全在美國,這表明中國舞臺指揮的后繼乏人,也表現出指揮教育的現狀。

中國合唱事業蓬蓬勃勃,生機盎然,但合唱指揮嚴重不足,全國合唱指揮比賽暴露出專業指揮鳳毛麟角的狀況,許多指揮居然沒有受過嚴格的職業訓練,這樣的比賽,水平自然也有限。

目前我國多數藝術賽事的知名度偏低,既是娛樂選秀帶來的沖擊導致,人們只關心那些秀出來的明星,也是藝術比賽選手來源太窄、框框太多的緣故。由于渠道所限,許多選手只能走向選秀節目,那里相對寬松,形式多樣,選擇面大。結果,選秀越來越出名,專業比賽越來越落敗,更讓人氣向選秀聚集,出現了娛樂人才層出不窮,而專業人才默默無聞的尷尬局面。