毫不夸張地說,2013年上半年的中國電影市場是在一輪又一輪國產(chǎn)影片制造的高票房和話題效應(yīng)中走過來的。它的迅速成長,不僅體現(xiàn)在市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大上,也體現(xiàn)在國產(chǎn)影片市場份額創(chuàng)造的新紀(jì)錄上。

如果說2013年第一季度國產(chǎn)影片取得的好成績還不足以讓業(yè)界抱有堅(jiān)定的信心,第二季度結(jié)束時(shí),國產(chǎn)影片在整個(gè)上半年的表現(xiàn)則足以讓行業(yè)內(nèi)外對這種良性的發(fā)展態(tài)勢更加篤信。就連曾經(jīng)不可一世的好萊塢大佬們也不得不承認(rèn),中國電影市場的迅速崛起正在改寫世界電影發(fā)展的格局。

雖然中國電影的實(shí)力距離與好萊塢抗衡的水平還有很遠(yuǎn),但令人欣喜的是,它已經(jīng)在世界電影的格局中初步具備了競技實(shí)力。

國產(chǎn)影片成為維持影市熱度的主角

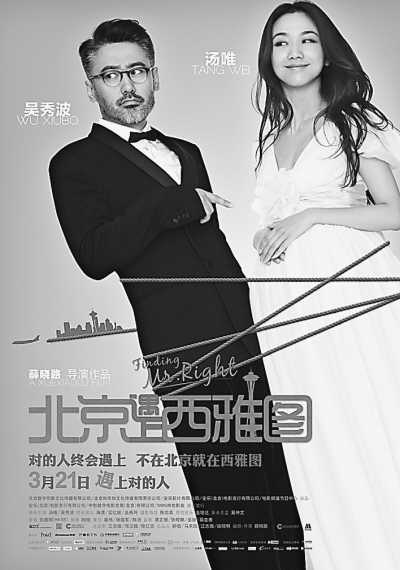

國產(chǎn)影片《北京遇上西雅圖》3月21日上映幾天后,電影市場上迅速跟進(jìn)的是好萊塢大片《巨人捕手杰克》。令鼎鼎大名的美國華納影業(yè)不敢相信的是,這部由他們重金打造的魔幻大片在中國市場上的票房表現(xiàn)卻始終遜于《北京遇上西雅圖》。但在對中國市場觀眾上座率進(jìn)行調(diào)研后,他們終于不得不承認(rèn)一個(gè)事實(shí)——《北京遇上西雅圖》最終以5.18億元的票房勝出《巨人捕手杰克》不足1億元的票房,這就是最真實(shí)最客觀的中國電影市場現(xiàn)狀。

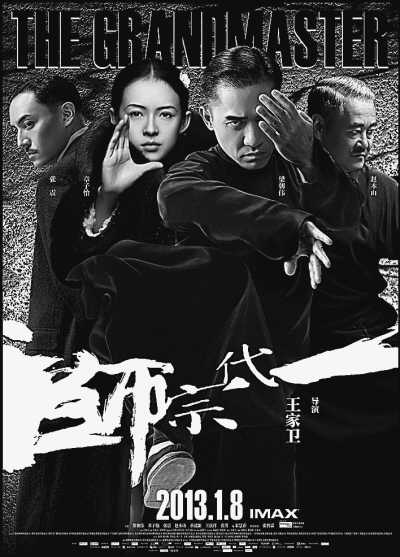

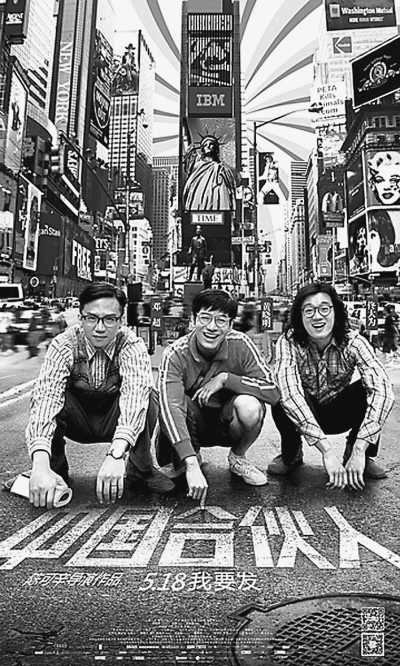

《北京遇上西雅圖》與《巨人捕手杰克》的對決并不是上半年國產(chǎn)影片與進(jìn)口影片同臺對擂的個(gè)案。在整個(gè)2013年上半年,每個(gè)月都有至少一部國產(chǎn)影片與一部或多部進(jìn)口大片在同一時(shí)段短兵相接,而較量的結(jié)果往往是國產(chǎn)影片在票房表現(xiàn)上與進(jìn)口影片呈現(xiàn)出相持狀態(tài)甚至勝出對方,如1月的《一代宗師》與《007:大破天幕危機(jī)》,2月的《西游降魔篇》與《俠探杰克》、《霍比特人:意外之旅》,3月的《廚子戲子痞子》與《魔境仙蹤》,4月的《致我們終將逝去的青春》與《瘋狂原始人》,5月的《中國合伙人》與《遺落戰(zhàn)境》、《星際迷航:暗黑無界》,6月的《小時(shí)代》與《超人:鋼鐵之軀》等。

觀察整個(gè)2013年上半年的電影市場不難發(fā)現(xiàn),國產(chǎn)影片市場份額超過了62%,放映場次和觀影人次所占比例則分別達(dá)到了62%和65%,均為近年來同期最高紀(jì)錄。與此同時(shí),高票房影片也在數(shù)量分布上呈現(xiàn)出全新格局,上半年票房過億的28部影片中,國產(chǎn)影片占據(jù)了其中的16席。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,這一系列數(shù)據(jù)充分說明中國電影市場的格局在2013年上半年出現(xiàn)了重要拐點(diǎn),國產(chǎn)影片的市場地位明顯提升。這個(gè)轉(zhuǎn)變的出現(xiàn)一方面得益于近年來大規(guī)模影院建設(shè)帶來的市場擴(kuò)容,另一方面則主要取決于國產(chǎn)影片質(zhì)量的顯著提高。

“從今年上半年的情況來看,中國電影已經(jīng)開始具備了一定的競技實(shí)力。在與美國電影的較量中,雖然它還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能形成足夠強(qiáng)大的抗衡能力,但起碼它已經(jīng)可以與全世界電影工業(yè)都難以望其項(xiàng)背的好萊塢影片站在同一跑道上,這就已經(jīng)是巨大的進(jìn)步。”電影產(chǎn)業(yè)評論人陳洪偉說。

數(shù)據(jù)之外,同樣能說明問題的是,今年上半年電影市場脈搏的跳動完全取決于國產(chǎn)影片。“上半年整個(gè)電影市場的熱度是靠國產(chǎn)影片來維持的,就好像一個(gè)月如果沒有一部具有話題效應(yīng)的國產(chǎn)影片,電影市場就撐不起來了,而這個(gè)市場的主角在過去相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)都是由進(jìn)口影片擔(dān)當(dāng)?shù)摹!标惡閭フf。

但是,目前中國電影在與好萊塢影片的較量中,主要走的還是差異化路線,靠的是與好萊塢高工業(yè)規(guī)格、高科技水準(zhǔn)的大片類型迥異的生活片、青春片。業(yè)內(nèi)人士指出,中國電影要真正和好萊塢形成抗衡,還需要在提升創(chuàng)意系統(tǒng)和工業(yè)規(guī)格上付出巨大努力。

“觀眾中心制”時(shí)代拉開序幕

上半年國內(nèi)電影市場最具爭議的影片出現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的尾聲——6月27日,國產(chǎn)影片《小時(shí)代》上映,影片差強(qiáng)人意的藝術(shù)質(zhì)量與它勢如破竹的票房表現(xiàn)成為行業(yè)內(nèi)外關(guān)注的焦點(diǎn)。

“在這個(gè)時(shí)候,高喊勝利或高呼完蛋都是不理智的。在中國電影與觀眾的默契還沒有很好地建立起來的情況下,面對任何一部取得市場成功的影片,冷靜地分析成功背后的深層原因,才是對產(chǎn)業(yè)和市場負(fù)責(zé)的態(tài)度。《小時(shí)代》成功的根本原因就在于對觀眾和市場需求的尊重,這也是所有上半年取得市場成功的國產(chǎn)影片呈現(xiàn)出的共性。”電影產(chǎn)業(yè)評論人王義之說。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,《北京遇上西雅圖》、《致青春》、《中國合伙人》、《小時(shí)代》等在上半年取得較好票房的影片,雖然在內(nèi)容質(zhì)量上或多或少地存在不足,但就電影項(xiàng)目的運(yùn)作方式而言,它們都具備了一些共同特征——不僅在內(nèi)容上選擇了與當(dāng)下生活“接地氣”的題材,也在講述方式上使用了當(dāng)前以年輕人為主體的電影觀眾更樂于接受的表達(dá)。與此同時(shí),不少影片的營銷經(jīng)費(fèi)投入也明顯加大,具有市場針對性的新型營銷方式不斷出現(xiàn)。這些從創(chuàng)作到營銷的新氣象,有效地調(diào)動了市場的消費(fèi)熱情,使這批影片在獲得票房成功的同時(shí),也在社會上產(chǎn)生了較大的話題效應(yīng)。

“從這些影片的市場反饋中可以發(fā)現(xiàn),中國電影市場的觀眾正在發(fā)生質(zhì)的變化,越來越多的年輕觀眾正在成長起來,他們將毫無疑問地成為中國電影市場上最重要的消費(fèi)者。只有電影從業(yè)者將這個(gè)新的群體當(dāng)成自己未來創(chuàng)作的主要對象,才能進(jìn)一步夯實(shí)中國電影好不容易才取得的市場份額,整個(gè)產(chǎn)業(yè)才有持續(xù)發(fā)展下去的可能。”新麗傳媒副總裁張文伯認(rèn)為,從2002年的《英雄》開始,國產(chǎn)商業(yè)大片對中國電影市場的開拓,為更多題材和類型的國產(chǎn)影片提供了生存和發(fā)展的空間。而今年以來,一批中等成本、現(xiàn)實(shí)題材的電影正在帶動中國電影的又一次產(chǎn)業(yè)升級。“這次升級的關(guān)鍵就在于電影從業(yè)者是否將觀眾放在一個(gè)重要的位置去尊重和研究。沒有市場就沒有產(chǎn)業(yè),這是中國電影目前最大的倫理。”

也正是在這個(gè)意義上,王義之將2013年上半年命名為國產(chǎn)電影“觀眾中心制”的發(fā)端。

“過去許多導(dǎo)演在創(chuàng)作時(shí)都過分強(qiáng)調(diào)自己的藝術(shù)追求和創(chuàng)作意愿,但從上半年上映的國產(chǎn)影片來看,尊重觀眾和市場正在逐漸成為行業(yè)共識。這些影片的創(chuàng)作者對觀眾的消費(fèi)心態(tài)有了更為理性的認(rèn)知,他們的影片與觀眾的距離也就自然更近了。”王義之說。

在“試錯(cuò)”中探索中國電影的邊界

但必須正視的是,部分國產(chǎn)影片在內(nèi)容質(zhì)量上的確存在比較嚴(yán)重的缺陷,這使一些人對中國電影產(chǎn)業(yè)和市場的整體健康狀況產(chǎn)生了質(zhì)疑。在上半年上映的影片中,6月上映的《天機(jī)·富春山居圖》、《不二神探》和《小時(shí)代》尤其受到詬病,以至于有人尖銳地指出:“上半年前5個(gè)月成績喜人的中國電影,在6月就被幾部爛片打回了原形。”

“任何一個(gè)行業(yè)都是喜憂參半、好壞同行的。中國電影的產(chǎn)量與需求正處于一個(gè)新的高速增長階段,細(xì)分市場開始逐漸成熟,此時(shí)所有在類型結(jié)構(gòu)上進(jìn)行模仿和創(chuàng)新的電影,只要有足夠的投資,都會得到消費(fèi)者的追捧。這個(gè)階段會產(chǎn)生一些爛片,但是并不能就此否定產(chǎn)業(yè)和市場總體的良好態(tài)勢。積極地看,這些爛片的出現(xiàn)在某種程度上正是中國電影產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中不斷‘試錯(cuò)’的過程,它們現(xiàn)在的缺陷或許將會成為中國電影未來創(chuàng)作的邊界。”王義之說。

王義之所說的這一輪產(chǎn)量與需求的高速增長,很大程度上受益于當(dāng)前中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)和電影院建設(shè)在三、四線城市的全面鋪開。

電影產(chǎn)業(yè)評論人牛琳濤在對全國398個(gè)城市2013年一季度的放映場次、觀影人次和票房收入進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),目前一、二線城市的增速較前幾年已經(jīng)明顯趨緩,而三、四線城市的增速則明顯高于全國平均水平,三、四線城市已經(jīng)成為中國電影市場新的增長點(diǎn)。

與此同時(shí),王義之也在比較上半年幾部高票房國產(chǎn)影片及與其同期上映的進(jìn)口片觀眾上座率后發(fā)現(xiàn),國產(chǎn)影片與進(jìn)口影片在一、二線城市和三、四線城市的境遇呈現(xiàn)出較為明顯的區(qū)別。總的來說,進(jìn)口大片在一、二線城市的上座率和票房收入高于國產(chǎn)影片,而三、四線城市的情況則恰恰相反。

“中國電影市場在規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí),也越來越呈現(xiàn)出分布和發(fā)展不均的態(tài)勢。在處于不同發(fā)展程度的電影市場,觀眾審美需求的差異性也反映在不同影片的票房分布上。這種審美上的差異是閱片經(jīng)驗(yàn)、教育程度和生活方式的差異共同作用的結(jié)果。”張文伯認(rèn)為,經(jīng)過中外大片多年的培養(yǎng)和熏陶,一、二線城市觀眾較三、四線城市觀眾擁有了更為豐富的閱片經(jīng)驗(yàn),這使他們對電影的內(nèi)容品質(zhì)和工業(yè)規(guī)格有了更高的要求,而新興市場的觀眾則似乎對大明星和大場面關(guān)注更多,這就為一些內(nèi)容品質(zhì)不高的影片大賣提供了暫時(shí)的縫隙,也使得一些從業(yè)者的僥幸心理得以滋長。

但是,帶著內(nèi)容品質(zhì)的硬傷博得高票房,終究只是權(quán)宜之計(jì)。隨著新興市場觀眾閱片經(jīng)驗(yàn)的逐漸豐富,他們對影片質(zhì)量的要求必然會越來越高。與此同時(shí),一、二線城市觀眾對電影質(zhì)量的訴求也會進(jìn)一步升級。從世界范圍的發(fā)展趨勢來看,高內(nèi)容品質(zhì)、高工業(yè)規(guī)格的影片無疑是任何一個(gè)國家電影產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的不二選擇。

“從長遠(yuǎn)來看,中國電影產(chǎn)業(yè)要進(jìn)一步發(fā)展,最根本的還是要不斷提高影片質(zhì)量。誰也不知道觀眾口味的轉(zhuǎn)折點(diǎn)會在什么時(shí)候出現(xiàn),但不容置疑的是,這一天遲早會到來。”張文伯說。