著名音樂家、原上海音樂學院院長楊立青教授,因病醫治無效,6月10日在滬離世,享年71歲。楊立青在作曲、音樂理論、音樂教育、鋼琴演奏等領域均有所長,尤其在他當院長的8年多時間里表現出來的愛才、惜才,在音樂圈內有目共睹,為上海音樂學院發展作出了卓越貢獻。楊立青在擔任上海音樂學院院長的時間里,將主要精力投入到學院發展的管理和建設之中,使這所歷史悠長的高等音樂學府人才輩出、成果紛涌。他擔任各類音樂比賽、作品征集及上海之春國際音樂節、中國上海國際藝術節等音樂活動的評委會主席和藝委會成員,為音樂作品、人才的脫穎而出和上海的文化發展,發揮了重要的作用。他還因出色完成上海世博會開幕式文藝晚會第二幕《江河情緣》的創作配樂,在業內獲得好評。

楊立青先后在沈陽音樂學院、上海音樂學院和德國漢諾威音樂學院攻讀本科、碩士和博士學位,曾任奧地利莫扎特音樂學院客座教授、美國康奈爾大學駐校訪問教授等。作為音樂學者,他長期從事現代作曲技法、管弦樂配器技法的研究,撰寫了《梅西安作曲技法初探》《管弦樂配器風格的歷史演變概述》《管弦樂配器法教程》《西方后現代主義音樂思潮簡述》等重要著作;作為作曲家,他創作了聲樂套曲《唐詩四首》、交響敘事曲《烏江恨》、管弦樂《憶》《節日序曲》、交響舞劇《無字碑》(與人合作)、二胡與樂隊《悲歌》《荒漠春色》《天山牧羊人》、電影音樂《紅櫻桃》、五重奏《思》等作品,獲獎累累。

——編 者

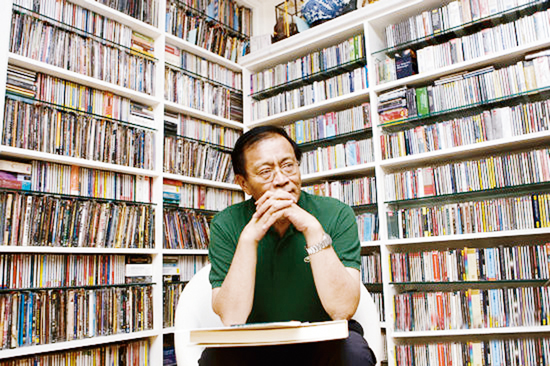

我認識楊立青多年,有一次采訪他,問及他在“教授、院長、作曲家這幾個名詞上你最喜歡哪個?并進行排序。”他回答我:“首先是教授、其次是作曲家,再次是院長。”從此,我習慣見到他就叫楊老師。

十多年前,他還在當作曲系主任的時候,我和政協的一位作家合作寫上海文化名人傳記,我的選題其中就有楊立青,但因為是作曲家,而且從事的還是高雅音樂教學,屬于小眾群體,這個選題差點就被砍下來,但我還是爭取上了。記得在出版簽名售書時候,他一口氣買了一百本,他回答我:“你們為高雅音樂寫文字的不容易,我只是盡點綿薄之力而已。”那天他一個人悄悄來,悄悄去,我覺得我有點怠慢他,事后他說:“書中的人物都是上海文化界前輩名人,我還不夠。”其實,當時他在音樂界的地位早已眾所周知,他就是這樣謙虛的“大家”,怪不得上海音樂學院連門衛都不叫他院長,只叫老師。

當了院長,公務很繁忙,但他只要見到我,就希望我多關心上海音樂學院,尤其要關心引進的人才,他指的不僅是海歸音樂家,還有從全國各地引進的人才,“多寫他們的介紹文章,這是上海音樂的希望和未來”,他還給我開了上音50個引進音樂家的名單,甚至召集作曲系所有老師開會與我認識。

如今的研究生處處長、著名作曲家賈達群當年從四川音樂學院引進到上海,楊立青專門打電話給我說,“賈達群是個很有深度的、也很有能力的作曲教師,你應該聽聽他的音樂,和他聊聊”;如今的現代器樂系主任、雙排鍵演奏家朱磊,當年不過三十余歲,也是楊老師打電話和我說,“這個樂器雖然知名度不高,但有潛力,有發展空間”;十多年前的打擊樂知名度并不高,他有一次告訴我,“打擊樂在國外發展已經如火如荼,我們國內還一窮二白,你應該關注這個樂器的發展,你不僅要認識李名雄這些打擊樂名家,你也要認識楊汝文(如今的現代器樂系副主任,打擊樂演奏家)這些年輕人,他們才是上海音樂發展的后起之秀”;我撰文介紹古箏演奏家羅小慈,他給我打電話補充“這是個‘才女’,今后會大有發展”;海外回來的作曲家瞿小松、譚盾,歌唱家陳其蓮,大提琴演奏家曹敏,單簧管演奏家趙曾茂,琵琶演奏家李景俠,豎琴演奏家張小杰,大管演奏家劉照陸,小號演奏家陳嘉敏等等如今都是上音赫赫有名的教授,都是他引薦或者在不同場合介紹我認識,從而使我第一個在媒體發表出介紹他們的文章,后來我發現他推薦的這些人都不是常見的樂器教師,恰恰多是“稀有”品種的教師,這也說明了楊老師在上音教學和發展上的前瞻性,如今也恰恰證明了這些“稀有”品種在國內專業院校的地位已經名列前茅。

我還可以舉出很多很多他推薦給我的名單,這些名單如今都是上音的棟梁。值得一提的是,他每次看完我寫的介紹上音教師的文章都會抽空給我打電話或者讓旁人轉達他的謝意,并且也時不時提出他自己的一些意見,還建議我整理出來匯編成《中國樂壇群音譜》一書在上音出版社出版發行。

記得我曾經撰文呼吁上音領導應該扶持和發展自己的實驗性民族樂團,他看到我寫的文章,當即找我面談說:“我從來沒有不支持民樂團的建立和發展呀,但我覺得首先是民樂系自己要動起來,也就是自下而上,管弦系的樂團就是這樣建立和發展起來的,我不會偏心,因為中國的音樂發展最后還是歸結于民族音樂的發展。”

如果說今天我作為一個音樂媒體人和上音眾多音樂家保持著很好的關系,寫了很多音樂家的文章,也做了很多音樂家的音樂會,沒有楊老師當年的指點和指路,那是不可能的。

楊老師走了?我覺得楊老師沒走,他永遠活在我的心中!