國際博物館日關注“記憶+創造力”“指尖上的博物館”網站、微信一個都不能少

中國國家博物館德文版網站截圖

《胤禛美人圖》iPad應用宣傳海報

中國古代瓷器藝術展虛擬展廳截圖

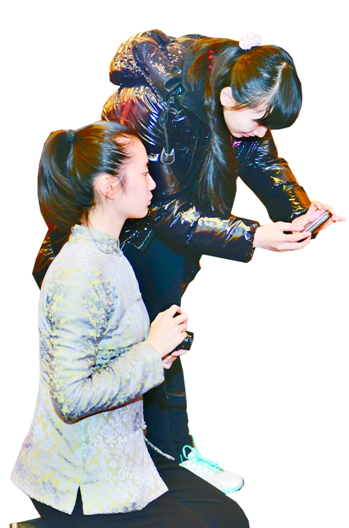

參觀者在“道法自然——大都會藝術精品展”中使用二維碼及微信語音導覽

在國際博物館日來臨之際,中國國家博物館5月13日召開法、德、意文網站上線暨多媒體應用新聞發布會,宣布在原有英文、日文、韓文網站的基礎上,新增法文、德文和意文網站全新上線,成為國內首屈一指的同時擁有6種外語版本網站的博物館。與許多國內外博物館網站采用僅對參觀指南信息制作多語種版本網頁或僅提供PDF文件下載的方式不同,這些外文版網站充分考慮國外觀眾的興趣熱點,均開設參觀、展覽、藏品、關于國博4個欄目,全方位介紹中國國家博物館的重點展覽、熱門活動、精美藏品、參觀信息和基本概況,其內容與中文版聯動,并進行實時更新。

會上記者還了解到,中國國家博物館近年來在多媒體應用方面也進行了很多全新嘗試:截至目前,其官方微博粉絲數已達380萬,發布原創微博超過7400多條;二維碼導覽、微信語音導覽和虛擬三維展廳一經推出,廣受好評;手機應用“文博任我行”自助導覽和《國博展訊》用戶下載量累計20余萬次。與此同時,故宮博物院近日也宣布首個iPad應用《胤禛美人圖》在蘋果應用商店正式發布,登錄蘋果應用商店搜索關鍵詞“胤禛美人圖”或“故宮博物院”,就可以下載60年前“驚現”故宮的12幅如真人般大小的漢裝宮廷美人圖來解開種種“謎團”:畫中人物是皇后、妃子還是尋常美人?畫的是一位還是數位美人的真容?

激發創造力和活力,是近年來博物館發展的特征和動力,今年國際博物館日的主題就是“博物館(記憶+創造力)=社會變革”,目前我國博物館正以建設性的方式推進著社會變革,發生在博物館中的一系列數字化舉措,可謂是對這一主題的最佳實踐闡釋。

“指尖博物館”引發參觀熱

“你試下,發送這個編號或展品名稱,利用微信關鍵詞自動回復功能,就可以聽到電視節目主持人胡紫薇、李文文的語音解說啦。”一位觀眾興奮地與同伴分享新奇的觀展方式。4月25日“道法自然——大都會藝術博物館精品展”一經推出微信語音導覽服務,即被贊“功能實用,使用方便”,眾多使用過該導覽的觀眾在博物館官方微博中留言稱贊這一自助導覽方式“好用”、“給力”、“很酷”。因為微信語音導覽的上線,這一本就備受關注的引進展在展出的最后兩周時間里,引發了新一輪的參觀熱潮。

科技的進步推動生活的改變,移動信息技術與產業發展為公共文化事業服務帶來諸多機遇與啟示,一向給人以嚴肅、古板印象的博物館,也在信息化時代更加注重借力新技術應用來拉近與觀眾的距離。無獨有偶,去年12月至今年3月在首都博物館舉辦的臺北世界宗教博物館宗教藝術文化展,只要在展廳中打開wifi下載相應的導覽應用程序,就可以將手機變成導覽儀,顯示展品信息和參觀者的行進路線及身處位置。“這個程序還支持脫機使用,可以把展覽帶回家慢慢欣賞。”看來,該舉措顯然贏得了不少“文青”們的熱烈歡迎。

如果還認為展覽全是冷冰冰的陳列柜或是一成不變的觸摸屏,那你就“out”了,聲、光、電等技術手段的運用,也只能算是參觀者被動接受的過程,“指尖上的博物館”讓觀眾與展品和策展群體實現實時互動,正在并且已經成為可能。官方微博、官方微信、手機自助導覽……在數字信息化建設、新媒體技術和社會化媒體應用上,積淀著歷史印跡的博物館,試圖圍繞豐富的展覽資訊與藏品資源,形成一整套使觀眾從參展前到展覽中直至展覽結束后都能夠進行持續關注和享受服務的平臺體系,將科技與信息手段最大程度地滲透到每個觀眾的實際參觀體驗之中。據悉,中國國家博物館官方微信公眾平臺ichnmuseum于2012年12月21日開通,截至目前,微信訂閱人數已突破1.3萬,微信語音導覽信息查詢數量超過16.3萬。

欣賞文物也時尚

其實,在微信語音導覽未上線之前,同樣使用智能手機設備進行的免費個性化自助導覽——二維碼導覽就率先在中國國家博物館全面推廣,該館舉辦的臨時展“光榮與夢想——逄小威奧運冠軍肖像攝影作品展”、“國博百年·中國雕塑百年作品展”,國際交流展“佛羅倫薩與文藝復興:名家名作展”、“道法自然——大都會藝術博物館精品展”,專題陳列“小品大藝——明清扇面藝術展”,基本陳列“古代中國”,無處不閃動著二維碼的身影。

借由各類信息終端產品的普及,現今在很多博物館的展廳中,隨處可見一邊觀展一邊用手輕輕點擊手機或iPad的觀眾。“只需使用智能手機的二維碼掃描軟件掃描展品說明牌上的二維碼,訪問相關網址,就可以現場獲取關于展品的圖文信息甚至音視頻信息來了解對應的展品。通過保存網頁,即便離開展廳您也可以反復閱讀展品介紹,還可以通過微博、微信等方式一鍵分享,迅速傳播給好友。”工作人員不時為觀眾講解著注意事項。經統計,僅“道法自然——大都會藝術博物館精品展”展出期間,二維碼總掃碼數量已超過41萬次,最受關注的作品——梵高的《柏樹》更有17000多人掃描。

指尖觸碰屏幕我們再“前往”紫禁城,5月23日,故宮博物院推出的首個iPad應用《胤禛美人圖》在蘋果應用商店正式發布,此應用以故宮博物院藏清代宮廷仕女畫《雍親王題書堂深居圖屏》為素材,以書畫、陶瓷、工藝美術、宮廷生活等領域專家的研究成果作為學術支撐,從美人妝容發飾、室內家具裝潢、擺放器物陳設、圖案隱含寓意等方面,引領用戶欣賞宮廷繪畫雍容華貴的審美情趣和仕女畫工整妍麗的藝術特色,親歷古色古香的生活場景,探索畫軸背后隱藏的故事。

“這個應用帶來的不僅僅是視覺與互動體驗上的享受,更體現了故宮博物院多方面的文物研究成果,以及數字化技術應用帶來的獨特魅力。”故宮博物院相關負責人表示,《胤禛美人圖》iPad應用是針對移動設備平臺、用大家習慣的交互和瀏覽方式,向國內外公眾介紹故宮博物院藏品及相關文化的初次嘗試,今后還將研發一系列應用,讓院藏文物以更加生動有趣、豐富多樣的形式與公眾見面。可見,信息化時代中的博物館,網站、微信,一個都不能少!從組織專業人員和志愿者人工講解服務,到語音導覽器租借服務,之后又誕生了手機應用自助導覽,再到后來開發的二維碼導覽和微信語音導覽,博物館中的展廳導覽系統隨著移動互聯網和手機智能終端技術的發展不斷拓展,為展品增加了延伸的閱讀方式,給觀眾帶來了全新的觀展體驗。博物館人在用事實告訴大家,欣賞文物同樣可以很時尚。

“永不落幕的展覽”

5月9日,“道法自然——大都會藝術精品展”落下帷幕,而在此之前,該展虛擬展廳上線,被網友驚呼為“這是永不落幕的展覽”。更為方便的是,微信語音導覽信息在展覽閉幕后仍供查詢,無論是在展廳現場,亦或身處遠方,有興趣的朋友都能夠通過微信“閱讀”博物館,即使已落幕的展覽依舊可以得以聆聽和欣賞。“我在武漢也能讀國博了,好開心!”新浪網友@曉曉_shopping在使用了微信語音導覽后興奮地發布微博說。

無論何時,無論何地,只要有互聯網,虛擬展廳也為觀眾敞開了“參觀”博物館的大門。基于照相技術的三維虛擬展廳真實還原了展廳現場,比起以往的三維建模技術,具有畫面真實、開發周期短、費用低、跨平臺應用、跨瀏覽器等天然優勢,觀眾可以在家中通過互聯網進行虛擬參觀,點擊展品圖片了解展品詳細信息,與此同時這些信息也都可以使用微博、微信等社交工具一鍵分享。展覽期間,觀眾可以預覽展廳現場,合理安排參觀計劃;而在展覽結束之后,觀眾依然可以虛擬參觀,不斷回味參觀體驗,這極大地延續了展覽的生命力。

中國國家博物館副館長陳履生表示,在博物館中,除了長期陳列之外,其他展覽都有一定的期限,尤其是對外合作的展覽,長則一年,短則數月,因此,當展廳中的展覽閉幕之后,網站上的專題網頁就是“永不落幕的展覽”——“觀眾不僅可以在網上回首近兩年來我們舉辦過的‘啟蒙的藝術’、‘瓷之韻’、‘佛羅倫薩與文藝復興:名家名作展’、‘道法自然——大都會藝術博物館精品展’等展覽,同時對于沒有看過這些展覽的公眾來說,在網上彌補缺憾也不失為一種獨特的觀覽方式。”當然,他也特別強調,“盡管這些新技術的運用擴大了觀覽的時間和空間范圍,但還是不能完全替代到博物館中觀看原作的感覺,要完全欣賞到這些藝術品的魅力,還是要走進博物館”。

也許,面對技術的“入侵”,我們還需有所警惕,正如我國著名博物館專家蘇東海曾撰文指出,“我們不要低估技術革命的意義,但是也不要過高估計技術的意義”。