《一代宗師》劇照

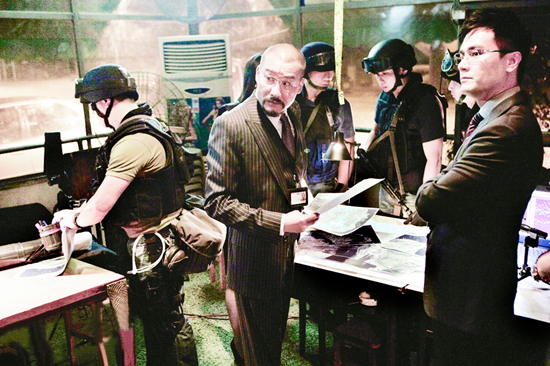

《寒戰》劇照

4月13日,第32屆香港電影金像獎頒獎典禮在香港文化中心劇院落下帷幕。從1982年到2012年,香港電影金像獎走過了自己的而立之年。承載時代記憶的《投奔怒海》(1983)、《香港制造》(1998),抒發個人情懷的《胭脂扣》(1989)、《重慶森林》(1995),對電影類型有所創新的《英雄本色》(1987)、《功夫》(2005),多少人因電影與香港結緣。金像獎30年的評選之路,記錄了香港電影產業的崎嶇與坦途,也描摹出香港電影美學的極致娛樂傾向,但更重要的是香港電影傳承始終的精神內核,即商業包裝之下濃厚的人文關懷。

“港味”與“北上”并存

本屆熱門影片《寒戰》(2012)早在上映時就被譽為“十年內最好的警匪片”,這樣的定位不難看出觀眾對香港電影特定類型的強烈需求以及對當年“救市”作品《無間道》(2003)的懷念。《寒戰》雖然追平了《甜蜜蜜》(1997)創造的金像獎單片最多獲獎紀錄,包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳編劇、最佳剪輯、最佳原創音樂、最佳視覺效果、最佳音響效果、最佳新人演員9項大獎,卻也因此詬病不少。從文學性角度來看,故事的邏輯推進雖然仍不免疏漏,但與近幾年的同類型影片相比,其主題深度、懸念設置、人物刻畫均有一定程度的突破。如果說《甜蜜蜜》贏在情感真摯和對時代洪流中個人命運的感嘆,《無間道》贏在故事的精彩和對港人“夾心”身份刻畫入微符合港人深層的心理訴求,那么《寒戰》的優勢則在于通過影片實現對香港精神的傳達、港人信心的建立以及法制社會的建構,這其實也是香港電影人文關懷的延續。從電影本體角度來看,全片節奏緊湊、剪輯利落,頂樓煙花爆炸的重場戲更是較好地實現了電影特有的震撼視聽魅力。

近年來內地電影市場的巨大發展潛力和廣闊發展空間促使香港影人集體“北上”,對觀眾而言最常見的合作方式就是在香港電影中出現內地面孔,此外在電影的融資、策劃、制作、宣傳、發行等其他環節也離不開內地工作人員的參與。從資源整合的角度來說,香港電影“北上”利大于弊,可觀眾(尤其是內地觀眾)并不買賬,認為“北上”后的香港電影對內地市場做出過多妥協,削弱了港片原有的“港味”。獲得本屆最佳影片提名的5部作品均有觀眾熟悉的內地面孔出鏡,可惜的是這些人物形象確實存在性格單一扁平、對推進敘事作用不明顯、語言差異等問題,觀眾對于內地演員越來越挑剔使得他們的處境更加尷尬。縱觀香港電影金像獎30年,斯琴高娃、章子怡、周迅、鞏俐等內地女演員都獲得過最佳女主角的獎項,可見人物形象的樹立是否成功無論對內地還是香港演員都同樣重要。然而無論是依靠精彩場面作為賣點的《車手》《逆戰》,還是通過另類幽默博弈的《低俗喜劇》,又或者懸念迭起的《消失的子彈》,也都同樣注重情感的刻畫和人文關懷的表達。兄弟情、拍檔情、草根情、江湖情、愛情,這些永恒不變的人與人的情感交流,才是香港電影在極致娛樂的外衣下吸引我們的精神內核,才是“港味”的真正所在。如果黎小軍和李俏、葉問和宮二之間難以言說的復雜情感足以打動人心,何必在意他們是否都講粵語呢?

技術與藝術兼顧

香港電影在攝影、剪輯、美術、聲音等技術性較強的工作項目上一直保持著旺盛的創造力,而動作指導(動作導演)這一專業分工的誕生和確立也可窺見香港電影制作的嚴謹、細化和精準。基于此,香港電影金像獎同樣重視對技術性獎項的評定,這樣做的好處一是對香港當代電影的技術現狀做出直觀標記,另一方面獲獎(提名)作品也可作為本土電影工業發展趨勢的前瞻。香港電影金像獎的董事構成涵蓋電影制作、發行、放映這一縱向產業鏈的各個重要環節,第二輪決定性投票由專業評審團、金像獎13個所屬會員和香港作詞家及作曲家協會按比例投選,其高度的行業性和精英性使獲獎者與獲獎作品更具專業說服力。從獎項設置來看,將美術指導與服裝造型分列、電影原創音樂與音響效果分列、視覺效果單列,都可以看出香港電影金像獎對于電影技術的重視。

獎項雖是技術性的,但各獎項的獲獎作品則多能做到兼顧電影技術制作與藝術呈現的統一。香港電影金像獎的評選肇始于《香港電影雙周刊》,其良好的美學理論土壤奠定了專業影評的藝術基調,訪談、人物專欄等與電影主創親密接觸的欄目則便于讀者了解電影創作過程、深度挖掘電影主題內涵。無論是“香港電影新浪潮”,還是動作類型影片的不斷拓展,香港電影金像獎見證了鏡頭下差異化的電影美學風格和創作者的藝術追求,也以寬厚、包容的姿態為香港電影的多元化發展護航。王家衛、杜琪峰、許鞍華、吳宇森、徐克、劉偉強、陳可辛、彭浩翔、周星馳,導演們強烈的個人美學風格為觀眾帶來豐富的銀幕體驗,他們用自己的方式將香港的人文風貌、情感生活、社會百態經過藝術處理放大呈現,這些“人情味兒”構成了光影世界里濃厚的、雜糅卻不雜亂的香港味道。

回憶與期待交融

有人說香港電影分“大小年”,今年又逢“小年”,出產影片整體質量不高,香港電影的未來堪憂。《投名狀》(2007)折桂之后,觀眾對金像獎的期待值有所衰減,僅從今年的最佳影片提名來看,整體水準的確不盡如人意,這也導致《寒戰》成為一枝獨秀的大贏家。觀眾對金像獎的嚴苛其實源自對香港電影的執著和熱愛,香港用她自身的電影文化培養了獨特而忠實的觀眾群體,極致娛樂的視聽感受加上濃厚的人文色彩,組成了一代代港片觀眾的電影記憶,而這些記憶又融入了他們現實生活中的經歷和體悟不斷發酵,可以說香港電影的魅力有很大一部分存在于觀眾的影像情懷之中。

香港電影金像獎有一個獎項令人動容,就是專業精神獎。它標志著香港電影人兢兢業業的職業道德,以及香港電影界在不斷變化的發展環境下堅持的藝術操守。電影的藝術價值和商業價值得以實現,離不開電影觀眾的支持,在觀眾通過銀幕完成與電影的交流之后,電影的誕生使命才算完整。不如引用一定會出現在下一屆金像獎上的影片《一代宗師》(2013)的一句臺詞:“念念不忘,必有回響”,讓我們用更多的期待、寬容和信心,繼續與香港電影共同成長。