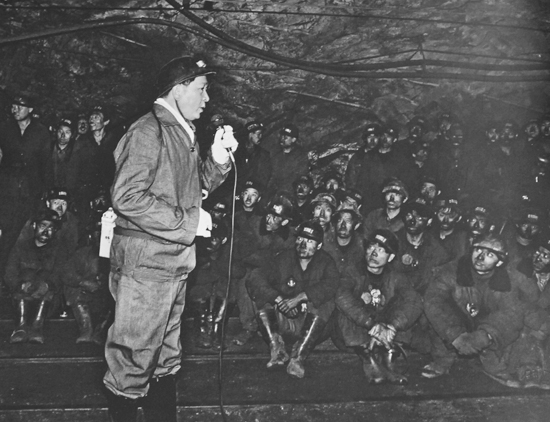

瞿弦和到煤礦井下為礦工演出

他是著名表演藝術家,文藝節目主持人。在國內許多重大文藝演出活動現場,在中央電視臺的藝術節目演播廳,都出現過他熟悉的身影。然而,人們也許還不知道,在這些光彩亮相的背后,其實還有被媒體省略的大量鏡頭,那就是他無數次組織和主持過的下礦演出活動。

值得欣慰的是,全國煤炭行業數以百萬計的礦工兄弟,幾乎個個都能響亮地叫出他的名字,他就是——中國煤礦文工團團長瞿弦和。

節奏與行程

用他夫人張筠英的話說,“瞿弦和就是一陀螺,小鞭兒就在他手里,天天‘抽’得自己團團轉”。

2012年夏天,我幾次聯系瞿團長,都被告知他正在外地主持下礦演出。終于有一天,得知他當夜從河南鄭州煤業集團礦區返京,我連忙第二天一早趕到煤礦文工團辦公室造訪。不料文工團領導班子剛召開一緊急會議,聽說他次日還要到淮北礦區準備演出活動時,我決定在這里等他。

煤礦文工團辦公室里醒目地豎著一塊記事板,上面密麻麻填列著文工團2012年各月的重大演出活動及時間安排,僅上半年就有40多項,包括人民大會堂扶貧演出,京西賓館“感動中國的礦工”頒獎活動,國家大劇院“五一”音樂會等等。但是,更多的還是到山西、河南、黑龍江、吉林、四川、安徽、江西等地下礦活動的安排。

這就是瞿弦和的時間表。令人難以想象的是,這樣的快節奏,竟然是這位已年滿68歲藝術家調入中國煤礦文工團40年來的一種常態,也是他50年藝術生涯的一個縮影。

“讓你久等了,剛剛研究處理團里的一個緊急事情。”臨近中午,一個耳熟能詳的醇厚聲音從門外傳來。

時間緊張,瞿團長買來午餐盒飯,我們邊吃邊談。然而采訪卻不時被打斷。“到琿春下礦安排定下來沒有?不能再拖了。”

只有他身邊的人才知道,其實瞿團長的快節奏,是以自己對藝術的精細研磨為催化劑的。用他夫人張筠英的話說,“瞿弦和就是一陀螺,小鞭兒就在他手里,天天‘抽’得自己團團轉”。

煤礦文工團每年下礦慰問演出一二百場,路途都很遙遠、演出條件都很艱苦,而團長瞿弦和幾乎全部參加。經常是大部隊出發時,他還在處理別的事情,隨后再趕往礦區;演出結束后,他難得跟演員一起稍事休息,總要連夜趕回。有一次,文工團在寧夏白芨溝礦演出,剛開完全國政協會議的瞿弦和隨后趕去,下了飛機,經過五個多小時的山路顛簸趕到礦上。兩個多小時的演出結束,卸完臺已是夜里11點多,他帶著燈光師連夜返京。又是五個小時山路、兩個多小時航班,凌晨趕回北京。上午9點上班的時間剛到,他已精神抖擻地出現在辦公室。

在瞿弦和身邊工作的人都知道他的個性——為了創新節目,保證演出質量,他一直處于一種激情的快節奏狀態,絕大多數都是脫稿主持或朗誦。這時他就會“晚上鬧覺,早上叫早”,剛一拿到稿子他立刻進入狀態,時而凝眉體會,時而閉目默記。憑著自己多年練就的超強記憶和理解力,幾個小時后正式登場,他就以自己獨特的主持風采,征服現場的觀眾。

當然,他還有訣竅,能適時補充能量,疲乏至極時歉意地對周邊人說聲“我稍睡會兒”,話音剛落鼾聲即起。三五分鐘之后,人們看到的又是一張精神煥發的面孔。

瞿弦和的確是個永不言累的人。2003年“非典”肆虐,在兩個月時間內,他組織煤礦文工團員慰問抗擊“非典”一線醫護人員,并主持大型文藝演出近20場。慶祝澳門回歸祖國,他連軸轉地出任國家大型文藝演出主持人——主持了天安門廣場中心區歌舞表演后,第二天再擔任首都各界慶祝澳門回歸大會主持人,第三天又擔任人民大會堂音樂會主持人。他連日在京城里奔波,而且每次都像普通演員一樣準時參加排練,令主辦單位深為感動,稱贊他是“德藝雙馨的人民藝術家”。

心聲與情感

“聲”是他從事藝術演出的外在表現形式,“情”才是他保持藝術魅力的內在動力。

“沒有人情味的演員當不了好演員,沒有情感的表演算不上真藝術。”瞿弦和這樣詮釋自己從藝與傾情的關系。我理解,他是說,聲情并茂才能形成音樂弦和的優美旋律。“聲”是他從事藝術演出的外在表現形式,“情”才是他保持藝術魅力的內在動力。

2008年3月5日,紀念周恩來誕辰110周年《你是這樣的人》大型史詩音樂會在北京展覽館劇場上演。瞿弦和、朱琳、劉勁、戴玉強等藝術家以及300多名演員登臺,通過詩朗誦、獨唱、合唱等藝術形式緬懷周總理。演出以瞿弦和的詩朗誦《周總理,你在哪里》開場,隨著“周總理,你在哪里”的深情呼喚,瞿弦和的眼里禁不住閃爍出淚花,聲情并茂的表演令全場觀眾無不動容……

1997年7月2日,大型文藝晚會《回歸頌》在北京人民大會堂舉行,四位藝術家集體朗誦《春天的故事》。“小平同志,今夜,您就在我們中間,您的聲音就回響在我們身邊:‘我是中國人民的兒子,我深情地愛著我的祖國和人民!’”當領誦的瞿弦和以他那醇厚的男中音深情地朗誦出這詩句時,中央電視臺現場直播的特寫鏡頭捕捉到他眼中閃動著晶亮的淚光,無數海內外中國人心中掀起了巨大波瀾……

此時此刻,發自肺腑的聲音與蘊積在心底的熾情產生的共鳴,強烈震撼著觀眾,也振響在瞿弦和心中。他忘不了,自己走過的藝術之路,總是與祖國的命運緊緊相連,與毛澤東、周恩來、鄧小平這些偉人的名字分不開……

1944年9月,瞿弦和出生在印尼蘇門答臘島,而祖籍是浙江溫州。他的父親曾追隨周恩來等老一輩革命家,參加過“八一”南昌起義和廣州起義,白色恐怖時期流亡海外,在印尼、馬來西亞、新加坡等地的華僑學校當教師。新中國成立后的1950年,他們全家從新加坡返回祖國,定居北京。1955年“七一”黨的生日那天,瞿弦和代表首都兒童到中山公園中山堂,向毛主席等黨和國家領導人敬獻鮮花。

1965年,瞿弦和從中央戲劇學院畢業后,舍棄了國家對華僑家庭的照顧,堅決要求到最艱苦的大西北去,在個人填報的五個志愿欄里,他依次寫下的都是“青海”。于是,在青海省民族歌舞團和話劇團里,瞿弦和與同事們一起在青藏高原上馳騁理想,為大西北牧民和百姓演戲唱歌。他在許多劇目中擔任主要角色,由此打下了扎實的藝術功底。

8年之后,瞿弦和調入中國煤礦文工團,由此找到了更加廣闊的藝術創作空間。他刻苦鉆研,博采眾長,投入表演,塑造出許多膾炙人口的藝術形象,在首都各大劇場亮相。在話劇《江南一葉》里,他飾葉挺;在《創業》中,他飾周挺杉;在歷史劇《趙武靈王》中,他飾趙武靈王;在世界名劇《仲夏夜之夢》中,他飾狄米特律斯……

1989年,瞿弦和榮獲全國首屆話劇優秀演員“金獅獎”;同年,獲第十三屆世界青年聯歡節最高獎——平壤藝術獎章和國際藝術證書;1995年,他主演的話劇《高山巨人》獲第32屆國際戲劇節最高獎——皮蘭德婁藝術大獎;2009年,他被文化部授予“優秀話劇工作者”稱號。

與此同時,他在電視主持、廣播朗誦和為譯制片配音中,用聲音和情感為觀眾和聽眾塑造出一個又一個性格各異、豐富多彩的人物形象。國內許多大型文藝晚會,爭相邀請他擔任主持人或朗誦。

他傾情創作,用心表演,下透功夫。朗誦著名詩人艾青的詩《大堰河——我的保姆》前,他專程去艾青家里請教,了解到詩人在借兒時保姆的名字,表達自己的真誠思念之情,于是他的朗誦就一往情深,情意綿綿。朗誦詩人郭小川的《秋歌》,他訪問了詩人的親友,了解到詩人的情懷和火一樣的性格,于是他的朗誦就鏗鏘有力,情緒熱烈。老詩人艾青在后來的一篇文章里這樣寫道:“不知為什么,只要是瞿弦和朗誦的詩歌,我聽了就激動得想掉眼淚。”

30多年來,瞿弦和朗誦了千余部長篇小說及詩歌,他的聲音寬廣、醇厚、純凈,沉穩深邃而又激情澎湃,具有極強的藝術感染力和震撼力,引發聽眾產生強烈的情感共鳴,不少人至今還記得他播講長篇報告文學《唐山大地震》時的轟動以及自己的感動。

1987年,瞿弦和被中央人民廣播電臺評選為“最受聽眾歡迎和喜愛的全國十大演播家”;1991年,中國廣播協會授予他“優秀演播藝術家”稱號。

藝術與藝德

“我們的根在煤礦,我們的主要演出陣地也在煤礦。”

如此耀眼的榮譽稱號,瞿弦和得到很多。然而,他感覺分量最重的,卻是全國煤炭系統“德藝雙馨文藝工作者”的獎杯和“烏金大獎”。

2011年6月2日,中國煤炭工業協會、中國煤礦文聯召開代表大會,隆重表彰全國煤炭行業為繁榮煤礦文化藝術事業作出杰出貢獻的藝術家,以瞿弦和為首的165名“德藝雙馨文藝工作者”榜上有名。捧起金燦燦的獎杯,67歲的瞿弦和眼眶濕潤了。這是全國550萬煤礦人對獻身煤炭文藝事業者的最高褒獎。

1982年,乘著改革開放的春風,37歲的瞿弦和在煤礦文工團全體員工的無記名投票選舉中,被推選為話劇團團長,兩年后又挑起了總團團長擔子,成為國內首個民選的藝術團團長,而且也是全國最年輕的文工團團長。這位當年“最年輕的團長”如今又創造了另一個紀錄——全國文藝團體中現任年紀最大的團長。

身負眾望的中國煤礦文工團第十任團長瞿弦和,在接任后的30年里,投入激情,追求藝德,帶領全團演職員,組織、發掘了一批批優秀藝術項目,創作、演出了一場場精彩文藝節目,送到基層各煤礦,送到全國各劇場,豐富著人民群眾的精神和文化生活。

“我們的根在煤礦,我們的主要演出陣地也在煤礦。”這既是煤礦文工團求新求變的最高境界,而且也是瞿弦和弘揚傳統特色的最實底線。“面向礦山、服務礦工”的建團宗旨,是煤礦文工團成立65年的立團之本,近年來,團里與煤礦企業聯辦十七屆“五一”音樂會,舉辦了六屆煤礦春節晚會,四次走進礦區,與礦工一起度過。

煤礦文工團這些在全國產生廣泛社會影響和巨大品牌效應的活動,其實組織、策劃、創作、演出都非常艱難,格外辛苦。然而每一次走進礦區,看到黑哥們兒的笑臉和掌聲,大家就會沉浸在幸福和溫暖之中,就有了到家的感覺。“只要礦工需要,再苦再累我們也情愿。離開礦工,文工團就沒有存在的意義。”瞿弦和的情感為礦工、為藝術所激發。

有一次,在內蒙古包頭礦區演出剛結束,得知一位礦工因工傷截癱,無法到劇場又非常渴望看一次演出后,瞿弦和不顧疲累,立即帶演員趕到這位礦工住的地方,為他一個人舉行了專場慰問演出。癱瘓礦工邊看邊哭,演員邊演邊落淚,這種水乳交融的場景感染了在場的每一個人。

近30年來,瞿弦和率領這支國內一流藝術水平的煤礦文工團,每年深入全國各地煤礦演出二百多場,成為深受煤礦工人喜愛的文藝團體,被礦工譽為“不拿風鎬的采煤隊”,他也多次被煤礦授予“榮譽礦工”稱號。

文工團明星薈萃,在職的400名演職員中,知名演員、編導、創研人才很多,國家一級演員就有幾十人,他們受邀參加社會活動的機會很多。然而,每逢團里組織演職員下礦演出,許多團員都能放棄待遇優厚的社會邀請,心無旁騖地參加排練和下礦演出。他們心里明白,團長瞿弦和是全國政協委員、中國文聯委員、全國僑聯委員,還是中國戲劇家協會副主席——這么大的范兒,這么高的名望,每次都能推掉社會活動,親自帶團下礦演出,我們還有什么條件好講的!

幾年前,瞿弦和參加中央電視臺的一個訪談節目。說到央視心連心藝術團到革命老區慰問演出活動時,一位現場觀眾提出了一個疑問:“假如沒有中央電視臺的演播優勢,沒有電視攝像機跟著,演員們會不會到革命老區、貧困山區去演出?”這個問題一下子把節目主持人問住了。此刻,坐在臺下的京煤集團董事長說了一句:“煤礦文工團到北京礦區老演出,80%是沒有攝像機跟著的。”臺上的瞿弦和接過話頭:“世界上最苦最累的工種大概是礦工。我們常年下礦,歌頌煤礦工人,為他們演出文藝節目,這樣做一次兩次容易,難的是永遠這么做下去……”現場頓時爆發出熱烈的掌聲。

瞿弦和的價值就在于自己像是一桿大旗,以自己的藝術修養和人格魅力,吸引著優秀藝術人才慕名而來,匯聚麾下。一些已有名氣的明星演員前來加盟,一些有發展前途的新人踏進門檻。而瞿弦和認為,只要是煤炭文藝事業發展需要的人才,他就會認真選擇。

對于煤礦文工團的老藝術家們,瞿弦和尊重有加,謙虛禮待,問策求計。煤礦文工團新老團員們都親身感受到,“煤礦文工團就像是一個大家庭”。

在瞿弦和看來,煤礦文工團就像一個大家庭,他的事業有領導和團員們支持,自己收獲了巨大幸福。

在瞿弦和家里,筆者看到他家書房大書架上,滿滿收藏著三千多個工藝品鈴鐺。這些鈴鐺造型各異,鐫刻精巧,來自世界180多個國家。這些大多是瞿弦和出國演出時淘來的,也有朋友贈送的。第一個鈴鐺是兒子從英國寄回來的,他讓“爸爸搖搖鈴鐺就會高興”;而瞿弦和的心思卻是,“你應該收集鈴鐺,它能讓你時刻清醒”。瞿弦和自此決定,尋找這種“弦外之音”時時警策自己。

“弦之不和,單調也;人之不和,寡助也。”書房墻上懸掛著一位解放軍書法家朋友題贈的這一條幅,或許概括了瞿弦和對自己色彩斑斕的藝術人生更深層次的追求與感悟吧!