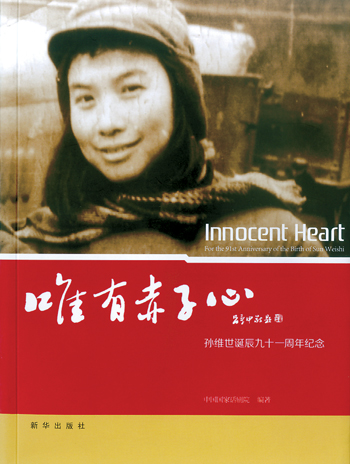

《唯有赤子心》

中國國家話劇院 編著

新華出版社出版

雖然在戲劇界,孫維世可謂是大名鼎鼎,她與焦菊隱、黃佐臨并稱為新中國的三大戲劇導演。可是當今天的人們試圖一睹這位英姿颯爽的共和國“紅色公主”的風采時,無論是網絡還是書刊所給出的均是些聳動的標題和真假難辨的報道,關于她的天賦、才華、成就與貢獻,反倒成了不起眼的注腳被寥寥數筆一帶而過。2012年歲末,在國家話劇院創立71周年、孫維世誕辰91周年之際,由中國國家話劇院編著、新華出版社出版的最新紀念文集《唯有赤子心》則要告訴世人一個真實的孫維世。

第一次系統地對其藝術成就歸納梳理

“從我進入劇院的那天起,經常聽到老同志們像講童話故事那樣地講述孫維世的生活和工作趣事。講到興奮時,神采飛揚,如臨其境;講到興味時,妙趣盎然,遍灑笑意溫情;講到動情處,淚眼婆娑,兩行熱淚掛腮邊。孫維世在我心中似乎是神采奕奕,猶如眼前那些我所敬仰的藝術家一樣,親切熟悉,可敬可愛;又似乎充滿浪漫神奇,如夢如幻;似乎知之許多,又飄渺淡然。”中國國家話劇院黨委書記、副院長嚴鳳琦這樣說起孫維世。“似乎知之許多,又飄渺淡然”是很多人對孫維世的印象。《唯有赤子心》則是第一次系統地對其藝術成就歸納梳理,也可謂是一次對新中國戲劇藝術的尋源之旅。

孫維世是新中國第一位話劇女導演,曾擔任中國青年藝術劇院、中央實驗話劇院的總導演。她創作的一批作品為新中國戲劇界樹立了斯坦尼斯拉夫斯基演劇體系的標桿,她也在排練的過程中培養了一大批導演和演員,并與他們凝聚了深厚的友誼和情感。

回望她的生平不禁令人心生慨嘆。1921年孫維世出生在一個革命家庭,她的生父孫炳文是朱德的摯友,1922年經周恩來介紹入黨,于1927年4月英勇犧牲。1939年,周恩來因為一次事故,摔傷了胳膊,作為養女的孫維世陪周總理赴蘇聯養傷,受周恩來、鄧穎超的鼓勵孫維世留在蘇聯,系統地學習到了科學的斯坦尼斯拉夫斯基演劇體系。回國后,她在演藝、導演、翻譯等方面建樹頗多。她把斯坦尼斯拉夫斯基體系引入中國,導演作品《保爾·柯察金》(1950)是新中國第一次規范地、規模地運用“斯坦尼”體系排演的一部話劇。《欽差大臣》(1952)是新中國成立后第一次上演的外國古典劇目。她曾擔任中央戲劇學院導演訓練班的班主任,為新中國培養出第一批導演人才,她還是新中國兒童劇的奠基人,兒童劇《小白兔》(1952)轟動全國,后由北影廠拍攝成電影。《萬尼亞舅舅》(1954)是蘇聯專家列斯里和孫維世在青藝聯合排演的,對于曾經一代的知識分子來說這是風靡一時的作品,它是新中國第一次正式演繹契科夫的作品,飾演萬尼亞的著名話劇演員金山甚至將他對角色的功課整理成書,這本名為《一個角色的創造》的書至今對戲劇從業者都有著深刻的影響。在她的努力下,第一次在中國戲劇領域完整地架構起導演、表演藝術的斯坦尼斯拉夫斯基體系。后來她導演的《西望長安》《一仆二主》《同甘共苦》《大雷雨》《葉爾紹夫兄弟》等無一不是新中國話劇史上的佳作。1964年春,遵照周恩來的意見,孫維世在大慶油田安家落戶,和大慶職工、家屬一起戰天斗地,她導演的最后一部作品《初升的太陽》(1965)是新中國話劇史上第一次由專家與群眾合作完成的藝術創造,也是第一部反映大慶精神的戲劇。

“為什么現在把孫維世提出來?”

“于君特別離,攜手不忍分。莫笑癡女兒,卻具男子心……”這首《贈金山》是20世紀50年代初孫維世隨鄧穎超訪問蘇聯前夕留給她愛人金山的,情深意長。1968年孫維世作為江青的“仇人”慘死在“四人幫”的獄中,受盡精神和肉體上的種種折磨,死后骨灰都未曾留存。金山曾于1975年寫就一首“步韻”之詩《懷維世》“親人永別離,生死兩拽分。非屬魑魅輩,唯有赤子心……”正是這句令金山“徹夜漣漣”的“唯有赤子心”,作為孫維世這本紀念文集的書名。

2010年秋,國家話劇院院刊《國話研究》做了一個關于孫維世的專題——《并非遙遠的觸碰,維世同志從未離開》。走在地安門外國話舊址邊的大街上,美編沉浸在為“戲劇公主”孫維世做專題設計的興奮當中,她問《國話研究》的主編顏榴,“為什么現在把孫維世提出來了呢?”“這個問題我難以回答。但這位生于上世紀20年代,與我們從未謀面的戲劇前輩,卻讓我們所有人都激動縈懷。專題本來只需要編輯一個6000字的稿子,但我們在收集資料時發現,材料真的太豐富了,最后專題變成了20頁的特輯。”顏榴介紹到。不知是巧合還是必然,2011年孫維世的家人及朋友到訪國話,孫維世的女兒孫小蘭看到這期特輯后潸然淚下,同行的鄧穎超前秘書趙煒女士也在場,她說,應該恢復孫維世在話劇史上的名譽,才是對她在天之靈的告慰。國家話劇院一直致力于對孫維世的研究與資料整理,于是,《唯有赤子心》一書應運而生。

碰觸那代國話人的激情與夢想

孫維世不僅是新中國話劇的奠基者,也同樣在國話的藝術建設歷史中有著舉足輕重的作用。游本昌、雷恪生、石維堅、楊宗鏡、宋戈等都由她培養起來,為了《唯有赤子心》的出版,國話藝術研究中心采訪了近20位老藝術家,旨在還原孫維世的真實形象,而從他們的講述中也能深切碰觸到那代國話人的激情與夢想。

從《黑奴恨》到《葉爾紹夫兄弟》再到《汾水長流》,雷恪生跟著孫維世排了三部戲。“我上學時就知道她是話劇院的總導演,特別敬仰她,沒想到到話劇院能在她指導下拍戲。她對藝術一絲不茍,而且特別愛才,她對我的教育我能記一輩子。她從不爭名奪利,她對人的真誠是透明的,藝術家的心就應該是透明的。”雷恪生說。原中國青年藝術劇院院長石維堅回憶說:“她排戲時的精神非常專注,看看那些工作照,臉上的表情千變萬化,揪頭發的也有,嚴肅的也有,她是一個性情中人,經常爆發出哈哈大笑,排戲時,我們有時也給她提意見,她對意見都是鼓掌歡迎的。我經過的大導演都善聽意見,從善如流,孫維世是其中最突出的一位。”

“從理論上,一個劇院要有它的核心的藝術家作為旗幟,大家圍繞在她的周圍,這樣的人是真正的藝術家,對劇院的建設和發展有成熟的想法。”游本昌提到當時作為一個青年話劇演員來到院里,首先灌輸給他們的就是劇院的方針任務,至今他還清晰地記得:集合一批有共同理想的、在藝術上有共同語言的藝術家,在一起創作出一些令人難忘的作品。在表演上就是要把斯坦尼斯拉夫斯基的演劇體系與中國的傳統藝術相結合。“我當時是把劇院的方針作為自己一輩子的努力方向和藝術理想來對待的。作為劇院領導的孫維世,我們都尊敬她熱愛她,同時我們也從她身上能感覺到她對我們的真心喜愛。跟這樣的領導在一起的時候,我們的心是溫暖的,我們覺得跟著她走,是很心甘情愿地就把一輩子交給她了。”游本昌的一席話不禁令人感慨萬千。

正如國家話劇院院長周志強所說:“我們在今天紀念孫維世,就是要重新尋回以孫維世為代表的所有國話創業者和先驅們為人民而創作、為藝術而獻身的崇高精神,弘揚曾經塵封的光榮傳統,再造國話嶄新的形象。”而對于孫維世來說,能夠得到歷史的公正評價,正是她的愿望吧。