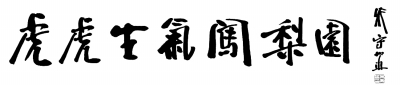

尚長榮:虎虎生氣闖梨園

|

|

|

(標題書法:朱守道,著名書法家,中央國家機關書法家協會副主席,中國書法家協會理事)(照片除署名外均為資料照片)

|

尚長榮為基層群眾表演。高揚攝

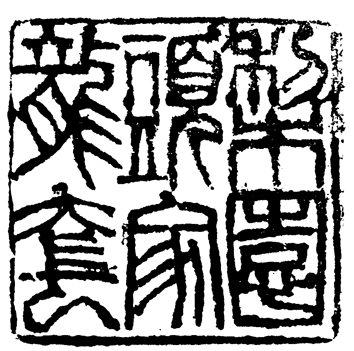

印章“梨園頭家龍套”。治印:桑大鈞

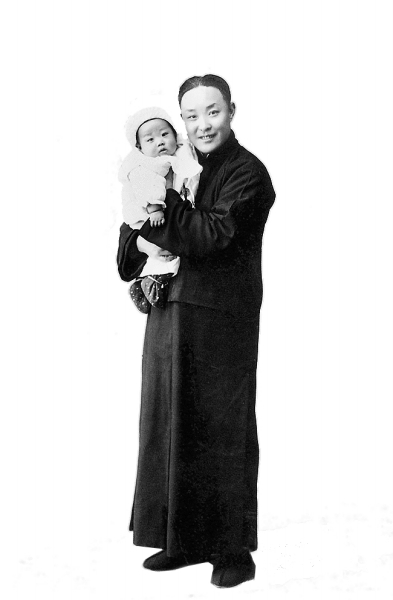

父親尚小云懷抱百日長榮。

在京劇《失子驚瘋》中飾金眼豹(左),與父親尚小云同臺演出。

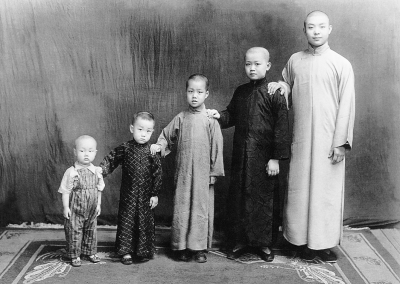

尚門昆仲,右起為尚長春、尚長麟、尚長龍、尚長榮、尚長貴。

尚長榮,1940年7月生于北平,中國戲劇梅花大獎首位獲得者,現任中國文聯榮譽委員、中國戲劇家協會主席、上海戲劇家協會主席、國家級非物質文化遺產(京劇)首批代表性傳承人。曾三次獲得上海白玉蘭戲劇表演藝術“主角獎”和中國戲劇節、中國京劇藝術節、中國藝術節“優秀表演獎”以及文化部“文華表演獎”。代表劇目有《連環套》《取洛陽》《黑旋風》《飛虎山》《牛皋下書》等。他不為傳統所束縛,藝術視野開闊,創作人物時力求做到“內重、外準”,追求“性格化”表演。他主演的新編歷史京劇《曹操與楊修》《貞觀盛事》《廉吏于成龍》分別榮獲第一、三、四屆中國京劇藝術節金獎,被譽為戲曲舞臺上的“尚長榮三部曲”,推動了京劇花臉藝術的新跨越。

龍年出生的尚長榮一身虎氣。

其實他的個頭不算高,見人三分親,和善有加,但傲人的威嚴藏掖不住,在舉手投足間彌散、蕩開……

特別是在舞臺上,即便不勾臉,不著戲服,只要步子一穩,濃眉一鎖,眼神一送,嗓子一亮,空氣里都流動著屬于他的氣息。

而這一切并不是與生俱來的。曾經登臺時他也手足無措,神情飄忽,對于主攻京劇花臉的演員而言是個大忌。

“蔫!”身為“四大名旦”之一的尚小云毫不含糊,把這么一個字拋向了自家公子,恨鐵不成鋼。

那是父子倆同臺演藝,劇目叫《金水橋》,尚小云出演銀屏公主,尚長榮出演秦英,臺下父子到了臺上成了“母子”。由于尚小云平時管教嚴厲,一到臺上尚長榮就跳離到劇外,發怵,放不開。尚小云急了,細心地給兒子說戲:秦英是個任性、倔強,又有點犯渾的公子哥兒,你見了我怕,老那么“蔫”,戲怎么出得來?

“熱處理”,“像一團火”,這是世人對尚小云表演風格的評價,他也這般要求自己的繼承人。

“他說花臉一出來就要有‘虎氣’,要有虎實勁,表演得剛一點。”父親的點撥,尚長榮受益終生,“就是要展現出大氣磅礴、雄渾陽剛之美。”

如今,已過古稀之年的尚長榮對于“虎氣”的理解更簡單,也更深刻了,“就是在藝術上要有氣質,要有氣節,就是要有骨頭,不缺鈣。”說話間,他的眼里放出神采,聲音高出八度,有京韻念白的味道。

他花了一輩子的時間找尋、錘煉這塊“骨頭”。

“死學用活”:既是保守陣營里的“叛逆者”,又是激進隊伍里的“保守者”

活學活用?

尚長榮存疑。

對于博大精深的京劇傳統,“活學”是個偽命題,唯有死心塌地地學,“死磕”。

“對前輩、先賢的藝術,要盡量忠實地繼承,盡量全面地掌握傳統,在全面繼承的基礎上,有所創造。‘用活’是創造的基本要求,而‘死學’則是‘用活’的前提和保證。”尚長榮有自己的辯證法。

行動更重要。

娘胎里就開始聽戲的尚長榮,在父親的指引下四處拜師學藝,試圖吃透京劇的“子丑寅卯”。

他師從陳富瑞,一字一句地摳;他師從李克昌,每句唱詞里的每個字,都被要求咬字清晰,不容許“大舌頭”,“我現在的嗓子耐唱,少年時代老師給練的‘幼功’是最根本的本錢”;他師從蘇連漢,既學到了架子花臉的“做”,也學到了銅錘花臉的“唱”;他師從吳曉雷,這位川劇名家的風采讓他領悟到,藝術你中有我,我中有你;他師從侯喜瑞,把這位“活曹操”秉承“演戲要演人,演人要演心”、“發于內形于外”的藝術理念照單全收……

學得徹底,學得深入,底氣盈身,他有了“變”的沖動。

“尚長榮同志表演得很出色。他為了抒發出對老班長的深厚的階級感情,在那十三個‘為革命’的唱腔上,便以‘二黃三眼’為基礎,適當地揉進了漢調。為了感情的變化,在唱法上還借鑒了老生的一些唱法。如唱到悲,運用老生的唱法,以顯示低和重;唱到壯,則適應了他本行花臉腔的高亢激昂的特點。這段唱確實動人心魄。”1964年7月12日的《光明日報》上,這般撰文評述他在京劇《延安軍民》中對“老班長”這個角色的精彩詮釋。那年,他才24歲。

這只是牛刀小試。

他消弭界限,將以唱為主的“銅錘花臉”和以演為主的“架子花臉”融為一體,既唱且演,能唱能演,來一個“銅錘架子兩門抱”,努力形成粗獷深厚又不失嫵媚夸張的表演風格,“力圖避免長久以來形成的為技術而技術、以行當演行當的傾向,使行當和技術為塑造人物服務”。

他匠心獨運,他的曹操不是“白臉”,也不是“紅臉”,而是“白里透紅”。這里的“白”,也不是令人生畏的“冷白”,而是柔和的“暖白”。傳統戲為了達到丑化效果,經常給曹操點上一個“媒婆痣”,尚長榮則把這個“痣”挪移到眉上,以相書上的“眉中有痣,主大貴”記載為依據。

他別開生面,參與編排的《曹操與楊修》是一出撼人心魄的悲劇,但是謝幕曲卻是一首深情款款的流行歌曲《讓世界充滿愛》。他試圖以這樣的方式把觀眾從歷史的悲情中拉回到溫暖的現實,期盼歷史不再重演。他更是希望以這樣的方式來治一治謝幕的頑疾:“我們舞臺上的戲,不管文戲還是武戲,精彩的演出之后,到了謝幕時,就成了‘烏合之眾’。這個在作揖,那個在鞠躬;這個在鼓掌,那個在朝觀眾揮手;這個要往后走,那個要把他往前拽。看上去,觀眾以為這兩個人在打架。你把他往中間推,他非不去,硬要往那邊去。亂成一團,完完全全是‘散了架了’。”

他別出心裁,飾演的于成龍,不勾臉譜,不掛髯口,不念韻白,穿著清代服裝,頭上剃了個“月亮門”,還粘著胡須,以貼近于成龍身上的布衣性格、鄉土氣息。

他無拘無束,在唱腔設計上跳出既定模式,在充分揚棄花臉的唱腔的同時,吸取老生、旦角、丑角的唱腔,不設“門檻”,統統為我所用,為塑造人物服務。

他不安分。

也有過擔心:這是不是大逆不道,胡來,亂來,瞎來?

還好,父輩早就率先垂范。

尚小云出演《摩登伽女》,燙發的頭套,一襲印度連衣裙,透明玻璃絲襪,黑亮高跟鞋,還請來小提琴、鋼琴伴奏,“莊嚴燦爛的布景,香艷新奇的舞式”。

“出圈了。”當時戲曲界德高望重的前輩陳德霖評述道。

但戲迷擁戴不已,即便演這出戲時票價要貴一點,也是場場客滿。1927年6月,《順天時報》舉行“征集五大名伶新劇奪魁”的投票,選出各自的最佳作品,結果22天時間報社收到14091張選票,尚小云以《摩登伽女》當選,而且位居榜首。

尚長榮的“新”與“活”,不是憑空而來,也不是節外生枝,而是成為藝術本體上的一塊肉,不僅不被排斥,而且一起生長。“表面看來不講求程式,但任何地方都沒有失去程式,化到人物的言行之中,又不是生硬地賣弄、展示,這就是‘用活’。出來的效果是藝術上的自然,而不是自然主義。”

“好看,好聽,好動人。”尚長榮認定,這是藝術最終的指向與歸依。

所以,在“變”之外,也有“不變”的持重。

“中國京劇的本體生命與本體風格要堅守,唱念做打的根與韻不能丟棄。”他反感的是“怎么不像京劇怎么來”。

“這些美妙的旋律和程式,經過實踐的多年提煉與檢驗,證明是有效的、客觀的、可行的。按照這樣的邏輯去創作,就能贏得觀眾,焉能棄而不用呢?”

但如今有個趨向是舊的就是老的,老的就是壞的。

尚長榮傻眼了:唱京劇的不起霸了?不整冠了?“見人都要把衣服、帽子整理一下,這是對人的尊重。起霸、整冠不過是生活細節的藝術化。”

甩胡子成多余的了?“這是京劇的語言,是情緒的外化。姑娘高興了不也甩辮子、甩頭發嗎?”

不學“尖團字”、“四聲”、湖廣音、中州韻了?只要念大白話就行了?“看似是為了讓觀眾聽懂京劇的念白與唱段內容,但我愛聽帕瓦羅蒂,雖然對其所唱內容一無所知,卻毫不妨礙我對其歌唱藝術的欣賞。用膚淺的、削足適履的方式去訓練年輕人是粗暴的,對京劇的發展百害無一利。千斤話白四兩唱啊!”

他回憶起上世紀五六十年代,蘇聯專家高舉斯坦尼斯拉夫斯基表演體系,指責中國戲曲演員穿那么厚的鞋怎么打仗,留那么長的胡子怎么吃東西,刀耍得那么神乎其神豈不把自己騎的馬給砍了。他給出的解釋是中國戲曲追求寫意之美,進而反問:歐洲人跳芭蕾舞為何要用腳尖?生活中誰用腳尖走路?要把中國戲曲藝術生活化,不如先把芭蕾舞“大腳板化”。

他早就意識到,有些東西動不得,甚至摸不得。

他想不明白,現在的戲曲界為何如此青睞西洋管弦樂伴奏。縱使是一個鄉土氣息濃烈的戲,也把民樂拋在一邊,理由是沒有氣勢。

“西洋管弦樂一統天下,正常嗎?都有必要嗎?”他詰問,并且坦承戲曲界到了重新審視這個問題的時候了。

看一些演出時,他恨不得帶個噪音分貝測試儀,“演員的唱腔弱弱的,音響倒喧賓奪主,達到震耳欲聾的級別”。

跑得太遠,有了誤區,他要矯正。

“保守陣營里的‘叛逆者’,激進隊伍里的‘保守者’。”這是他的自我定位。

“戲癡”、“戲癌”要不得:演員要有生活,最終演的是文化

尚長榮的戲照在網絡上、報紙上、電視熒屏上到處飛,但家里不曾懸掛一張。

他試圖把工作和生活兩分。

他把“戲”的事都放在單位解決,不管是背戲詞還是吊嗓子。家,就是個享受生活的所在。

他愛好攝影,青年時代跟隨父親一起四處巡回演出,余暇就拍攝各地的風土人情,特別是拍下尚小云的系列生活照,為京劇歷史留下時代的定格。

時間充裕,他會偕同愛妻高立驪到離家不遠的游泳池暢游一番,有時還帶上孫兒輩,祖孫戲水,碧波蕩漾,盡享天倫之樂。

京劇不只是京劇的事,這個道理尚長榮參悟得很深。

即便是工作,他也“劍走偏鋒”,放棄“硬碰硬”的套路,采取迂回之策。

看電視節目成了他的靈感來源。

1979年3月,小澤征爾率領美國波士頓交響樂團赴中國演出,與劉德海合作了琵琶協奏曲《草原小姐妹》,“草原放牧”、“與暴風雪搏斗”、“在寒夜中前進”、“黨的關懷記心間”、“千萬紅花遍地開”這五段音樂,似五組美麗的草原音畫,兩人的合作描繪逼真,情景生動,音樂人格化了,音響形象化了。

“哎呀,太棒了,兩個人簡直都瘋了,好極了!”尚長榮眼神里有光。

英國皇家芭蕾舞團上演《吉賽爾》。美麗的農村姑娘吉賽爾與阿爾伯特伯爵相戀,但意外的打擊讓她悲憤地離開了人間。林中墓地,冷月凄風。一群生前被負心的未婚夫遺棄的薄命幽靈在四處尋覓復仇的機會。伯爵來到吉賽爾墓前傾訴心曲,被幽靈們困住,吉賽爾前來相救。兩個人婉轉纏綿,黎明的鐘聲響了,吉賽爾消逝了,空留伯爵黯然神傷。

“那個肢體語言,太生動了,太感人了!”尚長榮手舞足蹈,站了起來。

他感悟到了藝術創作的一則定律:“一定要把神、韻、情貫通到極致,在動作、聲音、情感上要有一個沸點。”

還是看電視,一個關于廉政的節目,出了一行字幕:“貪如火,不遏則燎原;欲如水,不遏則滔天。”彼時,他正在排演京劇《廉吏于成龍》,覺得這句話再也貼切不過,與別的主創商議,遂增添其中,成為“點睛”之筆。

處處留心皆學問。

睜開眼睛就是戲,夢里也是戲,總是在練功,時時在吊嗓子,一輩子就在家門、劇團的門、劇場的門之間轉悠,左在琢磨戲詞,右在揣摩招式,只在戲里找戲,遠離生活塵囂,不顧現實洪流……他對所謂的“戲癡”、“戲癌”嗤之以鼻,以為僅是標榜而已。

“這是木頭人。傻了,傻了!”他的聲音渾厚,穿透力十足,怒眼圓瞪。

無意擷取之外,不乏有意積累。

他好電影。當年首次與妻子約會時看的電影是保加利亞的《在地平線上》。最喜歡的是謝晉的《芙蓉鎮》,“對時代的把握入木三分”。看了《阿凡達》,他領悟到,盡管這部電影極盡花哨、熱鬧之能事,但還是牢牢地把握住了人性,好萊塢的核心價值沒有變,伸張的還是正義與善良。

他好讀書。《水滸傳》《三國演義》是摯愛,這里有魯智深、晁蓋、李逵、張飛、曹操,與他所追尋的“虎氣”相契合,粗獷、剛勁、堅毅,所以不由得怠慢了《紅樓夢》、寶二爺的風花雪月。

“文化對于一個戲曲演員而言至關重要。演員應該努力提高自身的文化素養,以便準確把握劇作的文化內涵和價值,將自己的技法、藝術為體驗人物、塑造人物形象服務。”尚長榮摸透了表演這個行當的脾性。

為了演好“這一個”曹操,他細讀這位亂世英雄的名篇《觀滄海》《龜雖壽》《蒿里行》以及頒發的《舉賢勿拘品行令》等政令;為了準確把握魏征的風采,他特地從上海趕往咸陽拜謁唐太宗昭陵和魏征墓,時常誦讀魏征的《諫太宗十思疏》,在河北演出間隙專程前往魏征故里汲取藝術靈感;排演《廉吏于成龍》時,他特意造訪于成龍的故里山西省方山縣,“臨走時我捧起一把泥土裝入行囊帶回上海。這捧泥土此后就一直放在舞臺上象征于成龍操守的竹箱之內,成為劇組的‘鎮戲之寶’,一直‘滋養著’我們”。

泥土芬芳,那是自然的賜予,也是生活的基點,更是文化的憑依。

患德之不崇:要對得住“群眾演員”這個稱呼

在路上,是尚長榮始終保持的人生姿態,“拿起包就出發”,自詡“飛行演員”。

就拿今年的5月份來說,延安、北京、廣州、重慶、鄭州、香港、澳門,都留下了他的足跡,“老話說,債多了不愁,虱子多了不癢。我加一個事多了不慌。哈哈!”

他始終不忘到百姓身邊汲取藝術的原動力。6月11日,他前往陜西省漢中市西鄉縣城關鎮三友村,48年前他在這里生活過。他與昔日伙伴促膝交談,感受時代變遷。在鹿齡寺,他找到了當年練功的地方,“我記得有棵銀杏樹”,站在小院中他滿腔的感慨:“我特別感恩那段生活,是我的藝術生活中難以忘懷的。”

與漢中市年輕的戲劇工作者交流時,他諄諄告誡:“不要太依靠‘錄’先生,錄影、錄像可以作為輔助幫助技藝,但基本功和底子要打好,要扎實。”

為鄉親們露天演出,雨在下,戲不停,情不減,注重與臺下每一個眼神的交流。

“還戲于民”。身為中國戲劇家協會主席,他把這個定為協會工作的重點,組建中國劇協“梅花獎藝術團”,送戲下鄉,下基層,他總是身先士卒,一般壓軸登場,勁頭足了再加演一段。

他回望起上世紀50年代的那段歲月。

新中國成立,萬象更新,父親尚小云迎來藝術的又一春。1950年8月開始,直到1958年底,他率領“尚劇團”,足跡遍布18個省的大小城鎮、農村、工廠、部隊,無論是正規的劇場、禮堂,還是臨時搭建起來的席棚,甚至土臺子、露天廣場,他都毫無保留地亮出自己美妙的聲腔,目的很單純,“為工農兵服務”。

尚長榮始終陪伴在父親的身邊,接受著藝術的熏陶,更感受到藝術與生活、與群眾的血肉相融。

“尚長榮演張連長,感情充沛,表演樸實,可以看得出,演員是有一定的生活體驗的。”這句評點摘自1964年6月18日《光明日報》刊登的文章《京劇舞臺上的延安保衛戰——評<延安軍民>》。

目光聚焦現實,尚長榮賦予古老的京劇以新的生命。

《曹操與楊修》的劇本最初發表于《劇本》雜志1987年第1期,由湖南岳陽籍劇作家陳亞先操刀。當時在陜西京劇院無所事事的尚長榮讀畢,血脈賁張。

他敏感地把握住了劇本的主旨,即“如何對待知識和人才”。他懷揣劇本,踏上東行上海的列車,與上海京劇院一拍即合。

“以曹、楊兩個頂尖知識分子性格碰撞沖突的巨大悲劇,激發了人們關于‘招賢’的種種聯想。”在滬籍文藝評論家毛時安看來,正是這種與時代同行現實主義的當下觀照,使得尚長榮總是承擔著某種敢為天下先的藝術風險。

尚長榮不懼風險,反而視為使命。1988年1月,他再次夜出潼關,奔向上海,隨行的除了《曹操與楊修》的劇本,還有一張CD,貝多芬的第九交響曲《命運》。

“尚氏三部曲”的《貞觀盛事》,與百姓對以人為本、社會和諧的夢寐以求相吻合,《廉吏于成龍》與民眾對廉政親民官風的期待相一致。

問題也來了:這會不會變成簡單的圖解與口號式的詮釋?

也就是馬克思和恩格斯在1859年就批判的老話題,“把個人變成時代精神的單純的傳聲筒”,“為了觀念的東西而忘掉現實主義的東西,為了席勒而忘掉莎士比亞。”

“高度‘莎士比亞化’,充滿了可觸摸的感性質地。”毛時安認為《曹操與楊修》突破了傳統歷史和道德評價中忠奸、好壞、功過“二元對立”的模式,在緊鑼密鼓壓得人喘不過氣來的戲劇沖突中,步步走向悲劇時,再現了人性存在的飽滿復雜和人物評價的不確定性,達到了當下觀照和人性深度的統一。

尚長榮和他的團隊以藝術的勇氣和智慧,讓“三部曲”順當地實現了“軟著陸”,避開了危險的“暗礁”。

擯棄“高大全”,遠離“三突出”,不要任何說教式的豪言壯語,尚長榮定下鐵律。不斷地打磨、修正,“七稿八稿,沒完沒了”。

批評聲不可能絕跡。一位研究者針對《廉吏于成龍》拋出“萬言書”,暢述己見。

“我不敢說自己聞過則喜,但我尊重不同的聲音。”他即時把文章找來,主創人手一份,對照研究,說到點子上了,就改;批評的不夠到位,則引以為戒。

“不要以為老子天下第一,容不得半點意見。”尚長榮自我警醒。

“君子不患位之不尊,而患德之不崇;不恥祿之不伙,而恥智之不博。”漢代張衡的這句名言被他奉為座右銘。

在藝術上,他“不安分”;在德行上,他“守己”。

“戲曲演員的職責,是在舞臺上給觀眾以真善美的享受和啟迪,引起人們的思索,啟發大家樹立和堅定對正義、真理的信念。戲劇作品要給人以陽光、激勵、信心、鼓舞,這才是戲曲演員的崇高使命。”他演一場就是一場,爭取晚一點離隊。

所以,72歲了,他還是個“藝術青年”,依然渾身是戲,而且怎么也不肯稱“派”,執拗不過,就以“我是尚小云派花臉”搪塞。

“群眾演員”這個稱呼,正合他意,“千鈞重”。

“梨園頭家龍套。”這是尚長榮的一枚印章,浸染著他的虎虎生氣。

(編輯:偉偉)