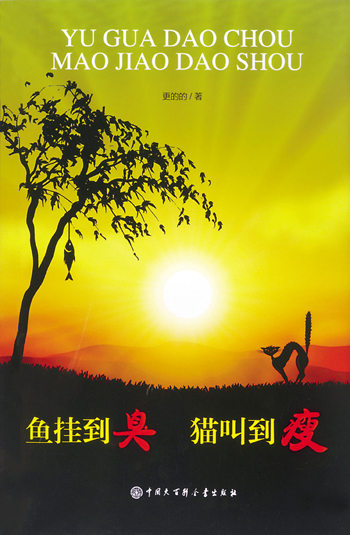

《魚掛到臭 貓叫到瘦》

更的的 著

中國大百科全書出版社

網絡作家更的的長篇小說《魚掛到臭 貓叫到瘦》不久前由中國大百科全書出版社出版,并在京舉行座談會。這是一部以往鮮見的網絡文學觸及知青題材并正式發表的作品,張抗抗、白燁等與會者普遍感到,網絡書寫的介入可能將開啟知青文學創作的新模式。

《魚掛到臭 貓叫到瘦》講述老三屆知青阿毛等人下放竹窩里,七年間日夜期盼“上調”,為了生存不敢接受愛情,為了回城堅持拒絕婚姻,在時光飛逝中白了少年頭,阿毛不堪忍受人倫壓抑,別無選擇地踏入當地舊習“摸親家母”(與有夫之婦私通)的行列。

與史鐵生、梁曉聲等作家創作的知青文學不同,這部作品的被發現是一段網絡奇遇。本書助理編輯金虹是1968年下鄉知青,故而對知青題材一直情有獨鐘,加入了香港知青協會,多年來從事知青調查,無意間在知青網上搜索到更的的相關作品,取得聯系后,作品首先由香港知青協會組建的出版社出版,又在中國大百科全書出版社出版。

與《黑駿馬》等側重于國家敘事、理想主題的知青文學不同,這部作品中沒有任何大事件,多的是知青生活的日常瑣碎:工分值、當時的物價、購買的衣食等。并未在故事中“制造”迫害致死、重大傷亡等“橋段”,即使描寫個體的死亡,語氣也極其平淡。張抗抗認為,小說中沒有過多情緒渲染,不再把憤怒和控訴強加于讀者,而在有意無意間還原了當時的無奈與絕望,這樣的寫法是另一種真實,它記錄了知青時代的實況及社會形態,為那個時代留下了一份珍貴的備忘錄。

白燁指出,這與作品的網絡寫作背景是分不開的。在網絡閱讀的語境下,書中充滿了密集的細節和故事,作者似乎并未受到30多年來知青文學思潮的影響,而是像《山楂樹之戀》的作者一樣,以知青時代為舞臺,展現的卻是個體的感情生活。源于作者的娛樂精神,小說語言也呈現方言、語錄、日常敘事、革命口號混搭的網絡性、民間性。

與會的多位老三屆知青、歷史文化專家借此機會回顧了知青時代的一些生活細節、社會特點,證實書中所寫與歷史真實并非完全吻合,但作者所述確乎達到了某種寓言的真實。這或許與網絡文學的游戲規則有關,網絡讀者熱衷于體驗非日常及特殊群體的個體生存經驗,如盜墓、修仙等,故而網絡小說通常會懸置一處出離現實的遠方世界。比之于當下的社會現實,更的的書中記述的竹窩里知青生活成為了“彼方”,它擁有知青文學的大部分元素,又具有知青文學較少涉及的閉鎖環境中男女多重情感博弈,融入了相當一部分當下社會經驗,達到了“既在這里,又不在這里”的審美效果。

(注:更的的,出自賀鑄詞“淡妝多態,更的的頻回眄睞”,的,音作“勺”)