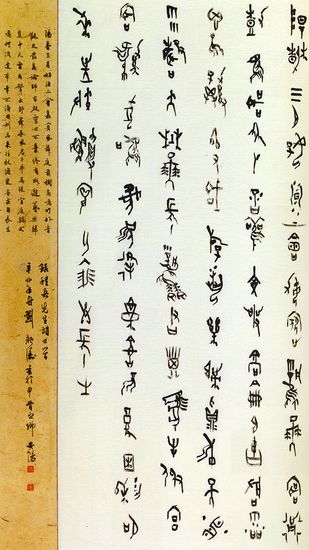

程兵先生詩二首(十屆國展優秀提名作品) 劉顏濤

“全是金文,看不見變化。”“臨中山王器的,俗的,都不要。”“我倒是覺得幾件鐵線篆還不錯。”

第十屆國展終評期間,吳東民、陳振濂、叢文俊幾位評委對著屈指可數的篆書入展作品,吵得火熱。這樣的熱鬧,僅僅存在于評審過程中。國展開幕之后,面對近千件作品洶涌而來的態勢,篆書以十幾件的微弱數目被人“遺忘”在一角;數量少、面貌相對單一的狀況,使得乏人關注的景象在所難免。

當今書壇已是行書草書“獨霸天下”,古老篆書的創作者、研究者、評論者“偏安一隅”;甚至在書法已經被時代信息沖擊而退至社會邊緣的氛圍中,篆書只能是漸行漸遠的遠古足音?

擱筆的“名利場邏輯”

歷數近年來書壇大展——中國書法蘭亭獎、第九屆和第十屆全國書法篆刻作品展覽的篆書部分,入展獲獎者屈指可數,面目又以意在展現創作者臨習功夫的金文為甚,石鼓文、甲骨文、六國古文、繆篆、疊篆等書體鮮有人涉獵。

“甲骨文是為卜司而用,鐘鼎文鑄造在青銅之上,石鼓文為統治者唱贊歌——實用性成就了篆書復雜而完備的體系,由草而工,達到和諧、規范的形式美的極致。但高度的程式化、法度化的小篆在秦代登峰造極,也造成了藝術的僵化。甚至在秦代以后,篆書就只在隆重場合才使用,實用性的喪失使得篆書的發展空間日益狹窄。”中國書協副主席吳東民眼中,篆書在實用性上的困窘,在漢魏之際就已是強弩之末,更不用言及今日電腦時代的語境了。

而據中國書協副主席陳振濂的觀察,很多書法創作者對這種需要大量時間和精力來練習,還需補上古文字功課的書體望而卻步,敬而遠之,熱情不高。“一直沉寂的篆書在唐代因李陽冰而復蘇,但那時秦篆的渾厚宏肆已經蕩然無存;宋元的復古書風、清代延續至民國的王澍、丁敬、羅振玉、章炳麟、鄧石如等人倡揚的篆書中興,也因為當時金石之學盛行而獲得生命力,但也只是在當時文化思潮中的一種沒落的貴族風情,難以超越先賢。”

檢索書史,我們不難得出書法家遠離篆書而對行草趨之若鶩的原因——如果一位書法家知其修煉一生也不可能超越線條稚拙蒼勁的《散氏盤》、形態搖曳從容的《虢季子白盤》、筆勢熟練奔放的侯馬盟書、纖麗優美的中山王器鼎銘,以及奇肆靈動的戰國楚帛書,那么,為什么我們還要寫?

其中關鍵一點,就在于“名利場邏輯”。當草書、行書在一些創作者看來在爭名奪利的競技場的國展中能夠更容易地奪人眼球,或者以“驚世駭俗”的制作功力就能出奇制勝、獲得聲名之時,一些年輕的篆書創作者更容易拋開原有研習傳統的路徑,轉向其他書體的創作,或者甚至創造一些新的“軌道”。渴望在中國書壇“競賽場”上頭角崢嶸的作者,難免會形成這樣一種病態的創作邏輯。

“與篆刻相生的‘銘刻’藝術,魏晉以來突然衰歇。篆刻所賴以成立的篆書、隸書,六朝以后被軟化,漸變為楷書、行書、草書的發展,篆書潛入沉滯的命運之中。”傅抱石談論的狀況,造成“影響的焦慮”,使書法家在面對當代社會中已經“out”了的篆書時不得不先擱一擱筆,考慮一下“名利場邏輯”。

創作拓展“破體意識”

“篆書作品展覽的評審,應當先考評委——評委得懂古文字。我認為篆書不能只從審美角度評判,作品有文字學上的紕漏,不管藝術上如何突破,評委也得甄別出來剔除錯作。”國展評委、吉林大學教授叢文俊在國展期間將了評委一軍。

他也想再將“篆書沒落說”一軍。

“書體之祖篆書,經歷了由簡單的甲骨到復雜的金文,再到簡單的小篆的演變過程,也是文字從古拙到沉雄再到絕對對稱、規范的過程;如果我們不僅從單個字的藝術風格去評析,篆書也能反映出人心、社會從原始到復雜的過程。”

叢文俊覺得,篆書不是“out”了,它的不景氣來源于“曲高和寡”。“篆書對書法家修養要求高,對受眾要求也高——字義的了解、字形的釋讀、審美體系的確立,都對篆書的傳承提出挑戰,理解和判斷容易產生隔閡。”大學里古文字學的教育、中小學的書法課,乃至奧運會等公共事件里篆書元素的應用,讓國人乃至全世界公眾都能一瞥“篆書之美”,讓大家感受充滿東方文化魅力的中國書法景觀,正在試圖改變這一窘境。

接受層面的“誤讀”也許也來自篆書自身的書體特征。篆書作為靜態書體,以高古凝固的“篆意”為特征,在表情達意上相對平和,不似行、草那般明顯劇烈。凝固性的特征,常給今日的習書者以風格塑造上的高難度。“行篇布局、結字變化,要了然于胸,用筆得圓中寓方、剛中濟柔,墨色講求潤枯結合,筆勢亦動亦靜”——就連大家愛寫的鐵線篆,也講求不能用熟宣——“可能行、草對紙沒有特別的要求,但鐵線篆就是不能用熟紙,墨色會浮在線面上,就不能達到‘鋒挺而能殺紙’的效果。”中國書協副主席蘇士澍說的不是危言聳聽,用錯紙,“直追二李”的潛心構思就可能被觀者譏諷為“描鞋頭花”。

對于大展顯現出來的趨向工藝美術化的金文書風,叢文俊表示,篆書雖然起源于圖畫,生來具有美術化和裝飾感,但它最為珍貴的是稚拙而充滿原生態的美。今人過分追求裝飾化,難免習氣俗氣纏身。

面對這樣的習氣,明末傅山的探索可以成為一個反例。他的篆書有精湛的造型能力和遒勁的線條質量,特別注意到不同時期篆書解體特點,對大小篆的形態和某些筆形適當改造——或將大小篆自然形體用小篆加以規整、或在小篆中摻入大篆字形——這樣的二篆雜糅,直接影響了晚清吳大瀓、吳昌碩等人的篆書實踐,開拓了篆書的新風貌,今日創作者亦可繼習其“破體意識”。

“不習篆隸,縱然寫到最妙處,也只是俗格。”傅山的言語讓我們回望篆書的重要地位。其實,當代篆書,最為可貴的不是卷入一浪高過一浪的新奇競賽,或者將之視若糞土撇在一邊,而是多一些傳揚篆書文化的使命感,少一些“名利場邏輯”——在“破體意識”中探索出具有文化意義的篆書藝術新觀念和更具個人化的表現方式。難在靜中求動的篆書,如果以篆為輔作楷、作隸,既是向高古傳統回歸,亦可以治療當下行草的浮怯之風。“尚婉而通”的篆書,即便是遠古的足音,有時也可以回到我們身邊。