藝術大講堂 主講人

中國畫派的四個維度:自覺、自發、歷時、共時

——中國畫派論

1962年我于南京藝術學院美術系中國畫專業本科畢業后留校,領導決定讓我跟隨俞劍華教授進修,從事中國畫論畫史的教學與研究。吾師不以為“孺子不可教”,欣然地收了我這個“關門弟子”,且以為“后繼有人”。我從此走上了坐冷板凳之路,一坐就是50多年,一直在學術耕耘的苦樂齋中度過,不是給學生上課,就是伏案著書立說,或寫字作畫。我主編并參與撰寫《中國畫論大辭典》、《中國畫藝術專史叢書》3卷、《中國美術通史》明清卷、《中國畫派研究叢書》15卷、《明清中國畫大師研究叢書》16卷、《揚州八怪研究資料叢書》13卷、《揚州八怪》多媒體光盤等,凡50余卷;出版專著《中國畫論輯要》、《中國歷代畫論》上下編、《董源巨然》、《吳派繪畫研究》、《沈銓研究》、《鄭板橋年譜》、《鄭板橋》等30余種;發表文章300余篇。共1500余萬字。其中一個重要的課題就是對中國畫派的研究。

周積寅

男,1938年生,江蘇泰州黃橋人。南京藝術學院二級教授、博士生導師、學術委員會委員,中國美術家協會會員。1995年被國務院批準為享受政府特殊津貼專家。2013年被中國美術家協會授予卓有成就的美術史論家榮譽稱號。主編有《中國美術通史》卷五、六,《中國畫藝術專史叢書》(人物、山水、花鳥卷)、《中國畫派研究叢書》(15卷)、《明清中國畫大師研究叢書》(16卷)、《揚州八怪研究資料叢書》(13卷)等;著作有《中國畫論輯要》、《中國歷代畫論》、《中國歷代畫目大典》戰國至宋代卷、遼至元代卷(與王鳳珠合作)、《吳派繪畫研究》、《沈銓研究》、《鄭板橋書畫藝術》、《鄭板橋》、《周積寅美術文集》、《天道酬勤》、《苦樂齋書畫論稿》、《上下求索》等30余種;發表論文300余篇。凡1000余萬字。

其書畫創作,歌頌真、善、美,重視外師造化、中得心源,堅持在傳統基礎上的創新,人物、山水、花鳥兼善,在長期藝術實踐中,形成其蒼潤、秀逸、清新的藝術風格。尤愛畫梅,別有天地,具有不似之似之妙。書法得鄭板橋“六分半書”之神韻,而更加清秀峭拔。出版畫冊有《周積寅書畫集》、《周積寅書畫選》、《周積寅扇面書畫精品集》、六分半書《冷齋吟稿》等。

一 畫派之提出與其界定標準

所謂畫派?筆者認為,在繪畫發展的某一歷史階段,若干畫家共同遵循的創作原則,有相同或相近的繪畫風格,在思想和繪畫上有共同的要求與主張,因而形成了特定的繪畫流派,并在繪畫史上發生過不同程度的影響……

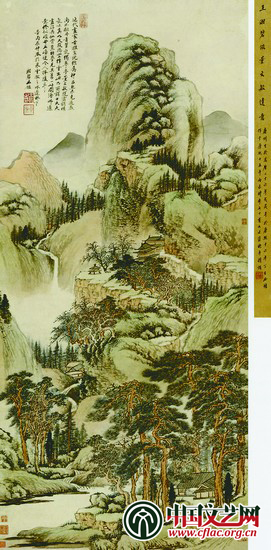

臨宋人青綠山水(局部) 藍 瑛

畫派即繪畫流派之簡稱。真正從理論上系統地為“畫派”界定標準,當推上個世紀中國美術史論泰斗俞劍華教授,1962年他在《揚州八怪承先啟后》一文中對“畫派”作了千余字的精辟論述,現摘要如下:

凡屬一個畫派,必然有創始人,有贊成人,有繼承人,三種人是缺一不可的。創始人的水平越高,贊成人的勢力越大,繼承人的數量越多,那么這個畫派就越盛行,越長久,它的影響越大。但,“畫派一成,流弊隨之而生”,絕大多數繼承人將創始人革新的優點逐漸因襲模仿,造成風格相同或相近,最后一代不如一代,貌似神非,千篇一律,導致滅亡,被新畫派所代替。

吾師從理論上系統總結了中國畫派的形成、發展、滅亡的自然規律,可以說是董其昌之后的第一人。畫史上公認的明清以來各地方出現的畫派,都是符合這一自然規律,由史論家加以命名的。1982年王伯敏教授在他出版的《中國繪畫史·畫派》一節中說:

根據明清畫家、鑒賞家的說法,“畫派”之稱的主要條件是:一有關畫學思想;二有關師承關系;三有關筆墨風格。至于地域,可論可不論也。

1982年薛鋒先生編著出版的《簡明美術辭典·中國畫部分·流派》云:

畫家之間因風格相近,技法上的規律相似,自覺或不自覺的結合,就產生了各種不同的流派。有個人形成一種流派的,也有某些畫家對待生活態度、思想、傾向以及藝術興趣和表現方面有共同情調形成流派的。亦有藝術風格相近或因地域關系形成流派的,各種不同的流派各具特色。

1984年3月10日,我寫了《金陵八家與畫派》發表于《北京藝術》第6期,文章說:所謂畫派?筆者認為,在繪畫發展的某一歷史階段,若干畫家共同遵循的創作原則,有相同或相近的繪畫風格,在思想和繪畫上有共同的要求與主張,因而形成了特定的繪畫流派,并在繪畫史上發生過不同程度的影響……每個畫派都有開派人物、主將、骨干,有一定的師承關系,有大批徒子徒孫,其中有作為者,都能為這一派的發展作出貢獻。

1985年我的教材《中國畫論輯要》在1981年油印本基礎上進行修訂,由江蘇美術出版社出版,在《風格流派論》中云:

繪畫流派是由一批風格相近的畫家所形成的,他們或由于父子、師徒關系,或由于思想感情、創作主張(當然也要體現在創作實踐上)的共同點,或由于氣質上的接近,或由于取材范圍的一致,或由于表現方法、藝術技巧方面的類似,而與另一批風格相近的畫家相區別。它可以存在一個時代、活躍一個時期,也可以有相當長遠的繼承性和延續性。

陳傳席先生在1987年2月出版的《黃山諸畫派文集·論皖南畫派的幾個問題》中云:畫史上凡稱畫派者,必備兩個最基本的因素:其一,是有畫派之首或骨干畫家;其二,是畫派的基本風貌有某些共同因素。

1990年6月1日,陳在香港《大公報》上發表《吳門派和吳門辯》重復了上述關于畫派的定義,只是將“基本風貌有某些共同因素”改為“基本風格有相近之處”。

2002年1月,在我主編出版的《中國畫派研究叢書》序中說,繪畫流派的形成有兩種情況:

一種是自覺形成的,即由一些志同道合的畫家自覺地組織起來,成立一定的組織,公開打出自己的主張或藝術綱領,有一支創作隊伍和代表性畫家及其代表作品,便形成了自覺的繪畫流派。如西方的古典主義、浪漫主義、超現實主義等等。以“超現實主義畫派”為例,《辭海·藝術分冊》云:1924、1929年法國作家布列東(Breton)在巴黎先后發表兩次《超現實主義者宣言》,之后產生了超現實主義畫派,曾在倫敦、巴黎舉行畫展。此派從主觀唯心主義出發,認為“下意識的領域”、夢境、幻覺、本能是創作的源泉,否定文學藝術反映現實生活的規律,反對美術上的一切傳統觀念。表現在藝術上則是把潛意識中的矛盾:生與死、過去和未來、真實與幻覺等在所謂“絕對的現實”的探索中統一起來,完全違反正常的思維規律。代表畫家有彌羅、達里、馬遜、愛恩斯特等。

一種是自發形成的,往往是由一個或幾個代表性的畫家及在他們直接或間接影響下形成的畫家群,有相近的藝術風格、美學思想、審美情趣及表現方法,但無組織、無共同綱領或藝術宣言。他們意識到這一畫家群體中的一脈相承的關系,但意識不到自己是某一畫派的開派人物或傳派者。每一畫派都是后來繪畫史論家從不同時代畫家群體的創作實踐加以總結而命名的。中國傳統畫派的產生大體屬于這一種情況。如沈周與其學生文徵明,畫山水崇尚董巨和元四家,與取法南宋院體的浙派風格不同,盛行于明代中期,從學者甚眾。他們均為蘇州府人,蘇州別名“吳門”,故稱之為“吳門畫派”。但在當時,他們并未打著吳門畫派的旗號。“吳門畫派”這一名稱到了明末董其昌才明確提出并被畫史公認了的。

2005年7月,著名書畫鑒定家、故宮博物院研究館員單國強先生在他主編出版的《中國繪畫的傳承與群體·明代院體》總序中說:

畫派就其嚴格的涵義而言,并不始自紙絹卷軸畫發軔的魏晉南北朝時代。作為正式的畫派,應該具備三個條件:一是相同或相近的畫學思想或創作原則;二是相仿的筆墨形式和藝術風格;三是呈現一定的師生關系,即有創始人和直接承繼人或追隨者,從而形成一個人際關系密切、畫風傳承有序的師承關系,這批畫家就組成了同一畫派。

凡是研究中國畫史畫派的人,從董其昌到俞劍華,對畫派的形成的客觀自然規律——有開派人物,與骨干人物的傳承關系,風格相近,成為中國美術史論家王伯敏、薛鋒、薛永年、單國強等人界定中國畫派的共識。

薛永年教授在《畫派研究的新成果——〈吳派繪畫研究〉評價》一文中說:

在近年地方畫派的研究活動中,發表許多有真知灼見的論文,也出版了若干集腋成裘的論文集與研究資料,但是迄今為止,尚未見到《吳派繪畫研究》之外的任何一本學術專著。《吳派繪畫研究》的作者周積寅,受教于著名美術史論家俞劍華,治學勤勉,著述甚豐,不但是地方畫派研究活動的積極投入者,并且是某些畫派研究工作的發起人與組織者之一。

先生對我研究成果的認可與鼓勵,更激發我在學術研究道路上永不駐足。1994年拙著榮獲江蘇省高校人文社科優秀成果獎。

二 中國畫派的兩種含義

畫派,在中國繪畫史里無外兩種含義:一是歷時性的畫家傳派,由創造新風格的及其追隨者構成;另一種是共時性的地方畫派,由同一地區的畫家群體組成,當然也包括開創者和傳人。

仿董文敏青綠山水 王 鑒

薛永年教授在《畫派研究的新成果》一文中說:畫派,在中國繪畫史里無外兩種含義:一是歷時性的畫家傳派,由創造新風格的及其追隨者構成;另一種是共時性的地方畫派,由同一地區的畫家群體組成,當然也包括開創者和傳人。第一種意義上的畫派由來已久,歷代均不乏開宗立派的畫家及其繼承者;第二種意義上的畫派則出現較晚,明代開始形成,入清達于極盛。至于美術史家意識到地方畫派這一文化現象,那還是明末以來的事。

(一)歷時性的畫家傳派

這里的所謂“歷時性的畫家傳派”多指唐、五代、宋元畫家傳派,“當時畫史雖未明確冠以‘某畫派’之稱,實際上已出現了真正意義上的諸多畫派”。是其后史論家們總結出來的。這種畫派是跨時代的。如明代董其昌“南北宗論”和“文人之畫”論,以禪宗的北漸南頓作譬,把從唐到元的著名山水畫分為南北兩派,南宗實指文人畫,唐王維為創始者,并為南宗之祖。北宗畫實指院體畫,唐李思訓為創始者,并為北宗之祖。文人畫和院體畫(南宗畫與北宗畫)是中國畫史上美學觀對立的兩個最大的畫派,對明清以來畫壇影響很大。

1.文人畫派大系和院體畫派大系相異的共性總體風格特征

文人畫家主要以老莊和禪宗思想為基礎,反對把繪畫充作教育宣傳的工具,不受世俗束縛,主張自由作畫,作品重修養,重寫意,重意境,一般描繪比較簡括,多取材于山水、花鳥、四君子等。詩書畫四美合一。講求筆墨情趣,脫略形似,在主客體結合形神兼備的前提下,強調主體之神,即畫家個人情感之抒發,“寫胸中逸氣”,優秀之作稱為逸品。

院體畫(亦稱院畫),指皇家畫院或宮廷畫家比較工致一路的繪畫。一般稱畫家為宮廷畫工,奉命作畫,其作品分為三類:其一,歌功頌德類。為迎合歷代統治需要,恪守儒家“成教化,助人倫”繪畫功利主義,以帝王、圣賢、勛臣、名將、烈女、孝子作為政治和道德的典范而成為這類作品中的主體人物。其二,描繪宮廷貴族驕奢淫逸的生活,郭若虛稱之為“靡麗類”。其三,欣賞類。以山水、花鳥為主,美化宮廷文化生活,為反映統治階級上層的美學觀和藝術享受的欲望,在風格上力求富麗華貴,工整細密。作品重嚴謹寫實精神,重形似,重法度,在主客體結合、形神皆備的前提下,強調客體之神,優秀之作列為神品。

2.南方山水畫派大系與北方山水畫派大系相異的共性總體風格特征

地理氣候自然環境對于“歷時性的畫家傳派”的形成也有著直接的影響。清代沈宗騫《芥舟學畫編卷一·山水·宗派》說:

天地之氣,各以方殊,而人亦因之。南方山水蘊藉而縈紆,人生其間得氣之正者,為溫潤和雅,其偏者則輕佻浮薄;北方山水奇杰而雄厚,人生其間得氣之正者,為剛健爽直,其偏者則粗厲強橫。此自然之理也。于是率其性而發為筆墨,遂亦有南北之殊焉。惟能學則咸歸于正,不學則日流于偏。視學之純雜為優,不以宗之南北分低昂也。

南唐的董源和巨然山水,得南方氣之正,自然之理,被后世稱為南方山水畫派開派者,其畫風對北宋米家山水、元四家及明清文人山水畫均產生巨大影響,董巨也被譽為“南宗”正傳。五代、后梁荊浩、關仝山水得北方氣之正、自然之理,被后世稱為北方山水畫派開派者,其畫風對北宋李成、范寬、郭熙及南宋大四家均產生巨大影響。清戴熙《習苦齋畫絮》對這兩大派人物風格各異作了比較:

董巨尚圓,荊關尚方;董巨尚氣,荊關尚骨;董巨尚渾淪,荊關尚奇峭。正如陰陽互根,不可偏廢。

《潘天壽談藝錄》亦對這兩大畫派風格作了精辟闡發:

我國黃河以北天氣寒冷,空氣干燥,多重山曠野,山石的形象輪廓,多嚴明剛勁,色彩也比較單純強烈,所以形成了北方的金碧輝映,與水墨蒼勁的山水畫派;而我國長江以南一帶,氣候溫和,空氣潮濕,草木蓊郁,景色多煙云變幻,色彩多輕松流麗,山川的形象輪廓多柔和婉約,因之發展為水墨淡彩的南方情調,而形成南宗山水畫的大系統。

(二)共時性的地方畫派

董其昌不但總結了“歷時性的畫家傳派”,而且首次總結了“共時性的地方畫派”,他在跋《南邨別墅圖》冊(上海博物館藏)說:

沈恒古(恒)學畫于杜東原(瓊),石田(沈周)先生之畫傳于恒古,東原已接陶南邨(宗)儀,此吳門畫派之岷源也。

董在畫派史上最早提出地方畫派“吳門畫派”這一概念,并梳理出它的淵源承傳關系。前人所說“吳門畫派”皆以沈周為開山祖。“浙派”也是由董其昌確定的。《畫旨》云:國朝名士僅戴進為武林人,已有浙派之目。

可見“浙派”這一概念,在董其昌前已被社會認可。明清以來,被認可的其他畫派亦然,清代張庚《浦山論畫》繼承了董其昌“畫派”說,對清初以來的地方畫派的出現作了簡要的評述:

畫分南北始于唐世,然未有以地別為派者,至明季方有浙派之目,是派也始于戴進,成于藍瑛。其失蓋有四焉:曰硬、曰板、曰禿、曰拙。松江派國朝始有,蓋沿董文敏、趙文度、惲溫之習,漸即于纖、軟、甜、賴矣。金陵之派有二:一類浙、一類松江。新安自漸師以云林法見長,人多趨之,不失之結即失之疏,是亦一派也。羅飯牛崛起寧都,挾所能而游省會,名動公卿,士夫學者于是多宗之,所謂之江西派,蓋失在易而滑。閩人失之濃濁,北地失之重拙。之數者,其初未嘗不各自名家,而傳仿漸陵夷耳。此國初以來之大概也。

這里以“地別為派”的地方畫派詞句正式出現,指出各地方畫派的開派人物都是大名家,由于傳仿者多趨之,流弊產生,漸漸走向衰頹。

(三)歷時性的畫家傳派與共時性的地方畫派之間的相互關系

“歷時性的畫家傳派”和“共時性的地方畫派”,其共同點,都要有創造新風格的畫家為畫派的開創者,還要有繼承者。其不同點在于“歷時性的畫家傳派”是跨時代的,如文人畫派、院體畫派、南方山水畫派、北方山水畫派,是中國畫史上最大的畫派。多強調諸大畫派各派的共性、總體風格特征以相區別。而“共時性的地方畫派”出現于某一朝代的某一時段、某一地區,相對之下是屬于小畫派,既有文人畫或院體畫的共性和總體風格特征,又有某地方畫派開派人物特有的個性形成的特有的地方風格,如吳門畫派、松江畫派、新安畫派,都屬于文人畫派系,又以其地方畫派風格相區別,因為他們多描寫南方山水,又屬于南方山水畫派的大統系。浙派畫家則屬于院體畫派大系,它又受到北方山水畫派大系的影響。這些復雜的畫派之間的關系,是必須要理清楚的。

三 “并稱畫壇的名家”與“畫派”

在近現代美術史論家著作中將沈、文、唐、仇并稱為“明四家”(或明代四大家)、“吳門四家”。“吳門四家”中的沈周、文徵明、是“吳門畫派”中的開山祖及開派人物,主要以董巨、元四家為其宗主。

(一)以朝代命名的“并稱畫壇的名家”

明清以來至20世紀,繪畫史論家們,不但總結了歷史上的世紀出現的真正意義上的諸多畫派,也評定了不少畫家群體“并稱畫壇的名家”。如:“六朝四大家”、“南宋四大家”、“元四大家”、“清初四高僧”。《中國畫論大辭典》說:

六朝指東吳、東晉、宋、齊、梁、陳,皆以金陵(今江蘇南京)為首都。四大家,畫史上指東吳曹不興(中國佛畫之祖)、東晉顧愷之、南朝宋陸探微、南朝梁張僧繇。唐代張懷懽《畫斷》評:“象人之美,張(僧繇)得其肉,陸(探微)得其骨,顧(愷之)得其神。”六朝四家之畫罕見,傳世作品僅有顧愷之《女史箴圖》卷等三幅(皆后人摹本)。

明代屠隆《畫箋》說:李唐、劉松年、馬遠、夏圭,此南渡以后四大家也。

李、劉、馬、夏,均系院體畫派大系,畫風雖從大山大水轉向邊角之景,但在總體精神上仍保留了北方山水畫派的水墨蒼勁的陽剛之美。由于他們各自風格不一,故稱南宋四大家,對明代前期浙江畫派產生很大影響。明代董其昌《畫眼》說:黃、王、倪、吳四大家皆以董巨起家成名,至今只行海內。明代何良俊《四友齋畫論》云:黃之蒼古,倪之簡遠,王之秀潤,吳之深邃。

清代王鑒《題畫》:元季大家,皆宗董、巨,各有所得,自成一家,梅道人得其勢,王叔明得其厚,倪元鎮得其韻,黃子久得其神。然子久風格尤妙。

“元四大家”都是文人畫家,屬南方山水畫派大系,但風格各異。這四大家均無徒子徒孫直接繼承其畫風,故未形成各自的地方畫派,但他們對明代中后期的吳門畫派和松江畫派產生很大的影響。

“清初四高僧”指弘仁、髡殘、朱耷、原濟四人的合稱。他們于明亡后,皆出家為僧,均深通禪學,寄情書畫,屬南宗畫派、文人畫派大系,各有獨特的風格造詣。

(二)以地方命名的“并稱畫壇的名家”

還有以地方命名的畫家群體“并稱畫壇的名家”。如“吳門四家”、“新安四家”、“金陵八家”、“揚州八怪”等。有人將“吳門四家”與“吳門畫派”、“新安四家”與“新安畫派”、“金陵八家”與“金陵畫派”、“揚州八怪”與“揚州畫派”等混為一談,或畫上等號,這全然是一種誤導。

清初王時敏《西廬畫跋》云:唐宋以后,畫家正派,自元季四大家,趙承旨外,吾吳、沈、文、唐、仇,以臬董文敏,雖用筆各殊,皆刻意師古,實同鼻孔出氣。

清初王鑒《染香庵跋畫》亦云:成弘間,吳中翰墨甲天下,推名家者,惟文(徵明)、沈(周)、仇(英)、唐(寅)諸公,為揜前絕后。

于是四家并列,在畫史上遂為定論。在近現代美術史論家著作中將沈、文、唐、仇并稱為“明四家”(或明代四大家)、“吳門四家”。“吳門四家”中的沈周、文徵明、是“吳門畫派”中的開山祖及開派人物,主要以董巨、元四家為其宗主。江兆申《吳派九十年》、林秀芳等《吳門畫派》、單國霖《中國美術全集·繪畫編·吳門畫派概述》皆將唐、仇列入“吳門畫派”。唐寅雖然也摹擬唐宋為標榜,影響最大的還是李唐、劉松年、李成等,與南宋院體山水相接近,他的老師周臣是師法南宋院體而頗有功力的。因為唐寅能“參松雪(趙孟頫)之清華”,“得南宗之神髓”,所以他的畫,被歷史批評家列入文人畫的范疇。而他的老師周臣,正是少了這一點,便只能編入院體畫或“浙派”的行列。也正因為唐寅是院體的格局,是“李稀古的皴法”,與吳門畫派以董巨、元四家為宗法的不是一家眷屬。至于仇英,與唐寅同出于周臣之門,同宗李唐、劉松年,兼學趙伯駒、伯骕,而參以趙孟頫,以人物畫為主,纖細巧密,清雅秀逸,與吳門畫派在表現形式上更是迥然不同。唐寅的畫屬文人畫的范疇,仇英的畫在創作要求和藝術趣味上雖接近文人畫一些,但兩人都不屬“吳門畫派”。鄭昶《中國畫學全史》、俞劍華《中國繪畫史》、潘天壽《中國繪畫史》、閻麗川《中國美術史略》、溫肇桐《明代四大畫家》、王伯敏《中國繪畫史》等,將唐寅、仇英列入南宋院體派或稱“院體別派”。

四 將“揚州八怪”改為“揚州畫派”是中國畫史上一大誤導

清代“揚州八怪”是屬于以地方命名的“并稱畫壇的名家”,他們與“清初四高僧”、“新安四家”,屬文人畫派大系,既有文人畫派共性風格特征,又有畫家各自的個性風格。將“揚州八怪”改為“揚州畫派”,顯然是違背了中國畫派形成的自然規律,是中國畫史上的一大誤導。

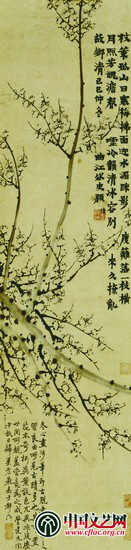

四君子 鄭板橋

清代“揚州八怪”是屬于以地方命名的“并稱畫壇的名家”,他們與“清初四高僧”、“新安四家”,屬文人畫派大系,既有文人畫派共性風格特征,又有畫家各自的個性風格。將“揚州八怪”改為“揚州畫派”,顯然是違背了中國畫派形成的自然規律,是中國畫史上的一大誤導。

所謂“揚州八怪”指清康熙、雍正、乾隆三朝在揚州賣畫的一批畫家。而在清代后期以來史論家畫史著述及文獻資料中,各家說法不一,加起來有十五家,即李玉棻所說的金農、黃慎、李鱓、鄭燮、李方膺、汪士慎、高翔、羅聘八家加上華嵒、高鳳翰、邊壽民、陳撰、閔貞、李勉、楊法七家。因“揚州八怪”已成了歷史名詞,久已被大家習稱。

提出“揚州畫派”這一名稱是20世紀50年代的事,1956年第二期《文史哲》發表了趙儷生《論清代中葉揚州畫派中的異端特質》一文,文中并未對何謂畫派加以界定,只是說:所謂“揚州八怪”……實際上是對于一個畫派中的主要人物的總稱。

1962年,江蘇美術館舉辦“揚州八怪”繪畫作品展覽,因所選畫家十三家,這與八字相悖,故當時一些學者提出改稱“清代揚州畫派”這一名稱的主張。為了這次展覽,吾師俞劍華寫了一篇《揚州八怪承先啟后》,首先對畫派作了詳盡的界定,

那么,吾師是如何將“揚州八怪”改成“揚州八怪畫派”的呢?根據吾師所論,他首先承認“揚州八怪”已成了歷史的名詞,大家公認通行,既然如此,又何必要改名稱呢?他認為“揚州八怪”改稱為“揚州八怪畫派”,這樣可以不受“八”這個數字的限制,而能容納更多的畫家,如果只有八家,也許就無須去改名了,改名總是要找出理由的,于是吾師說:“它(指‘揚州八怪’)的含義比較明確,時代比較固定,畫風比較一致,作為一個畫派來講是比較適當的。”

“揚州八怪”15人是從當時揚州100多名畫家中遴選出來的,他們除極少數是揚州本地人外,絕大多數是外地人,來揚州賣畫。時來時往,或聚或散,流動性較大,而且做客的時間,有前有后,有長有短,參差不一。他們來揚州之前就有一定的名聲,有各自的師承與創造。吾師與古今美術史家明明認為八怪有各自個性和獨特風格,這正說明八怪不是一派。而老師所說的“風格比較一致”指的是什么呢?他說:

“八怪的畫是最典型的文人畫”,“拿文人畫的五個條件來衡量揚州八怪畫派就無一不合,所有的條件無不具備了”。

原來,他是以“歷時性畫家傳派”文人畫派大系之共性五個條件作為“風格比較一致”,來取代共時性的地方畫派特有的個性所形成的“風格相近”(指開派人物和其傳承者所形成的“風格相近”),所謂的“揚州八怪畫派”(簡稱揚州畫派)借用了地方畫派的外殼,無開派人物,無傳承骨干,無風格相近,這完全違背了地方畫派自然形成的規律,正是吾師在地方畫派問題上的自相矛盾,而造成的一大失誤。我于1979年在《江蘇畫刊》第6期發表的一篇介紹性的短文《清代揚州畫派》完全按照老師定的調子寫的,其后通過長期學習與研究方悟出問題出在哪里。馬鴻增先生說:

“周先生卻堅持將‘揚州畫派’排除在他主編的《中國畫派研究叢書》之外,造成該書的一大缺憾。”

此言差矣,上個世紀80年代后,我就不承認有個莫須有的“揚州畫派”,怎么可能將它收入我主編的《中國畫派研究叢書》之內呢,這不是缺憾,而是慎重。馬先生說:60年代初北京故宮博物院、江蘇省美術館先后舉辦了“清代揚州畫派作品展”,并召開學術研討會,發表不少論文。這一新見得到故宮博物院的“呼應與共鳴”。

此言又差矣。故宮博物院是在1963年舉辦的“揚州八家畫展”,而1962年江蘇省美術館舉辦的“清代揚州畫派作品展”并沒有得到故宮博物院的“呼應與共鳴”,其專家們“仍以尊重‘八怪’這個習稱已久的歷史名詞”,而不稱呼“揚州畫派”。請問馬先生“發表過不少論文”與趙氏新見呼應與共鳴的除了吾師一篇(《光明日報》1962年2月15、16日)還有哪些?他堅決捍衛趙氏首倡“揚州畫派”說,這與其所打造的“清初金陵畫派”、“新金陵畫派”是一脈相承的。

五 “清初金陵畫派”是無中生有

高水平的領軍人物,有可能是開派人物,也可能不是,與骨干人物關系也可能是傳承關系,也可以不是,隨意性很大。

湘君 傅抱石

觀瀑圖 文徵明

梅花 金 農

我研究“金陵八家”是80年代開始的,1984年曾發表一篇《金陵八家與畫派》,針對林樹中先生《中國美術簡史》中“金陵畫派”是以龔賢為首的“金陵八家”說法提出異議,明確表示“金陵八家”并沒有形成一派。林先生的“金陵畫派”無疑是受到趙氏首倡的“揚州畫派”有直接影響。

1992年馬鴻增先生評拙著《〈吳派繪畫研究〉的特色》一文發表于《美術史論》第3期,文中云:

作者在“緒論”中首先為“吳派”正名。作者認為“畫派”一詞不能亂用,構成一個畫派必須具備三個條件:一是有一批風格相近的畫家,二是有共同思想感情及創作主張,三是有開派人物和師承關系。按照這樣的標準,書中界定:吳派是明代中后期活動于江蘇、浙江太湖沿岸地區蘇州松江一帶的一個最大的繪畫流派,包括了沈周、文徵明為領袖的“吳門畫派”和董其昌為領袖的“松江畫派”。書中分析了吳派產生的社會原因,對于美術界存在分歧的關于唐寅、仇英是否屬于吳派的問題,也從畫風差異上作了明確的否定。以畫風作為主要依據展開論述,這一思想貫串全書各章。作者選取這一視角是無可非議的。

多年后的今天,馬先生在商榷文章中以上述“構成畫派必須具備的三個條件”從“無可非議”變成了全盤的否定,他說:

我和周先生在畫派問題上的分歧在此前后也逐漸明朗化,對清代“揚州畫派”、“清初金陵畫派”、20世紀“新金陵畫派”的認定,我們見解相反。他所持的標準是從中國古代畫派概括出的三個條件:作品風格相近,傳承關系一致,有權威性的開派人物。我所持的標準是遵從中國畫派并參照國外畫派概括出的三個要素:相近的思想傾向和藝術主張;相近的創作方法和藝術風格;高水平的領軍人物和骨干成員。

這里,馬先生將國外畫派的自覺的人為地形成代替了中國傳統畫派的不自覺的自然地形成;將中國畫派的開派人物和骨干人物徒子徒孫的傳承關系改成了領軍人物和骨干成員的上下級關系,領導和被領導關系。高水平的領軍人物,有可能是開派人物,也可能不是,與骨干人物關系也可能是傳承關系,也可以不是,隨意性很大。將其地方畫派特有的地方風格和鮮明的藝術個性改成了“新的時代風格和鮮明的藝術共性”,將畫派的學術性改成了政治性。

馬先生說:周先生說我“將風格不同的畫家列為一派”,這是因為他將具體技法的傳承關系作為“風格”的核心標準所致。

馬先生此言又差矣。我何時將具體技法的傳承關系作為“風格”的核心標準?在《再論金陵八家與畫派》中說得非常明白,這不得不讓我重復一遍:

繪畫風格是畫家在創作中表現出來的藝術特色和創作個性。畫家由于生活經歷、立場觀點、藝術素養、個性特征的不同,在處理題材、駕馭體裁、描繪形象、表現手法和運用語言等方面都各有特色,這就形成了作品的風格。風格體現在繪畫作品的內容和形式各要素中。個人風格是在時代、民族風格的前提下形成的,但時代、民族的風格又通過個人風格表現出來。豐富多彩的現實,只有通過多種獨特風格的畫家的作品才能在繪畫中得到充分的反映。由于客觀世界的多樣性決定了繪畫欣賞者多樣的審美需要,也只有多種獨特風格的作品才能和它相適應。而風格則是流派產生的前提,沒有畫家的藝術風格,就談不上什么繪畫流派。

這就是我十分強調在地方畫派中地方個性“風格相近”最重要的原因。