愛戰勝了死——淺說新編錫劇《一盅緣》

一

一部《牡丹亭》傾倒無數,代代如此,皆因說破了一個“情”字。湯顯祖看透這個“情”字是一種無可馴順羈絆的不屈力量,嘆之曰:“噫而風飛,怒而河奔,世能厄之于彼,而不能不縱之于此。”孟姜女哭倒長城,梁祝死而雙蝶,白蛇水漫金山,織女七夕鵲橋……那個“情”字雖被“厄之于彼”,卻無不“縱之于此”。

如果說杜麗娘為追尋夢中的愛情而“生者可以死,死可以生”,縱情于生死往還,終究成全了“情”的歸宿,自己做主結為夫妻,使情縱而有緣,那么,植根于河陽山歌沃土之中的新編錫劇《一盅緣》(張家港藝術劇院創作演出)卻在循跡《牡丹亭》之后而另有所見——緣盡情愈濃。

作為漢民族文學寶庫之一的河陽山歌,其中有一首長達6448行的《圣關還魂》深受聽眾的喜愛:“今朝來把圣關唱,大男小女喜歡暢,隔河小奴正標致,聽了山歌忘了娘。”這便是《一盅緣》的原始素材。青年劇作家羅周慧眼獨具,運用戲劇思維從這首傳唱千年的敘事民歌里大膽取舍,精心提煉,巧妙建構出一部柔美與奇峻兼容、老辣與清新并蓄、逼真與魔幻交替、守望與棄絕因應的新編戲劇。其中,最值得關注的是,《一盅緣》之“還魂”與《圣關還魂》之“還魂”迥然不同,全劇傾力嘗試對“還魂”二字做出別樣的解讀——

在河陽山歌《圣關還魂》里,林六姐對趙圣關矢志不移的愛情力量感動了上天的神仙、地界的官府,使趙圣關死而復生,與林六姐終成眷屬。而錫劇《一盅緣》運思筆端的則是淋漓盡致地刻畫女主人公林六娘(即民歌中的林六姐)的“情”:熾烈的愛情,執著的真情,忠貞的苦情,無緣的深情。她不顧世俗偏見,勇闖趙府華堂,擔當起為趙圣關祛病救命而拜遍吳山十廟的重任,她那癡心純情將愛情燃燒得烈焰騰騰。再至尋遍山廟,跪拜,叩首,道情,揶揄,乞求,祈愿……她心中愛情的烈火燃燒得奇彩綻放,令人驚嘆這小女子竟能櫻口漱玉,字如珠璣,話鋒銳利,驚人感人:“燕雀有逸趣,未必羨鳳池。縱無雙飛翼,自有情依依。”由于情急意切,她甚至敢于指點諸神,數落他們各自的隱衷秘情。拜到伍相國廟時,她揭出伍子胥曾在溧水遇到的漂女“為你江畔捐嬌軀,情深脈脈應識之”;拜到關帝廟時,她質問關老爺,“若無夜半覺情起,又何必燭照《春秋》旦復夕”;拜到周城隍時,她揶揄周新,“奴家借你千行淚,哭得鐵人生銹跡”。然而,第十座廟(月老廟)雖視若咫尺,卻遙不可及,她絕望了,“趙郎啊,今日吳山為奴冢,你與奴奈何橋上飲交盅”。此時,她的愛情烈火燃燒到白熾化了。拜廟祛病落空,趙圣關寧肯跳入沸騰的奈河經受煎熬,也不愿飲下孟婆湯忘掉與林六娘的愛情。林六娘不忍看著自己心愛的圣關承受無盡的煎熬,為換取他脫離苦難,重獲新生,自己毅然喝下了忘情的孟婆湯。至此,林六娘全身心燃燒的愛情之火似乎熄滅了。然而,就在此時,更加神采奕奕的趙圣關重現人間了,他那耀眼的生命活力,不正是林六娘灼灼的愛情之光在閃爍嗎?

如果說那個民歌《圣關還魂》之“還魂”意在心靈的慰藉,描繪出自信的樂觀的夢想,那么,這個《一盅緣》之“還魂”則另圖新解,更加意味深長。或許不能做簡單的解讀,說這個“還魂”宣示了愛情的含義在于放棄。林六娘“放棄”現時的情愛是為了換回戀人的重生,而戀人的重生正標示著那曾經石破天驚的愛情并沒有消亡,正在與生命共存。那么,她放棄的只是對情愛的一己享受,贏得的卻是愛對死的勝利。“世能厄之于彼,而不能不縱之于此。”

或許可以這樣理解《一盅緣》——

“緣盡情愈濃”,正是該劇對生活的發現。在林六娘與趙圣關的生死之戀中,我們突然驚訝地發現“情”與“緣”離奇地吻合與相悖。該劇不以講述完整的愛情故事為目的,也不僅僅是為了歌唱愛情的美好,最重要的是,它會讓人們反復追索,思辨:愛情究竟是什么?

因此,我們贊許劇本借黑白無常之口說林六娘與趙圣關是繼孟姜女與范杞良、祝英臺與梁山伯之后的第三次轉世——不變的是彌堅的崇高的永恒的愛情。

在《一盅緣》的戲劇架構中,不容忽視的是黑白無常的設置。如果沒有這兩個人物形象,該劇的涵韻、意趣、風格、形態的追求就不可能實現。這黑白無常既似飽經滄桑的歷史見證,又似悲憫善良的鄰家老人;既能像頑童一樣調侃捉弄這對戀人,又能像師長一樣嚴厲警告癡情小女;既對未來的不測表示惋惜,又對殘酷的現實習以為常;既發揮了穿針引線的黏結板塊作用,又能夠君臨天下地客觀述評。

《一盅緣》的出現之所以令人驚喜,讓人愛看,最重要的是,它充分汲取了古老民歌的豐厚營養,步《牡丹亭》之后塵,體現湯顯祖的“貴生說”:“知天下之生皆當貴重也”(《貴生書院說》),尊重生命,尊重愛情,在詭譎的人情世態中發現獨特的心靈曲徑。

二

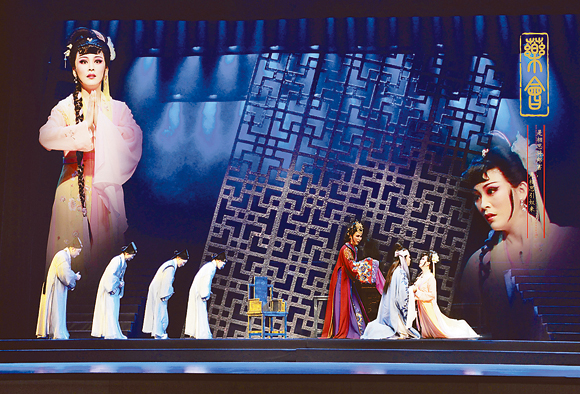

所有看過《一盅緣》演出的,無不對女主人公林六娘的飾演者董紅贊嘆不已。董紅除了具備優秀戲曲演員的唱、念、做扎實功夫之外,更加值得研究的是她在塑造人物性格、描畫人物內心瞬間變化時所顯示出來的形與神、表與里、美與真水乳融合的創造才華。這種“融合”就是“把內容變成形式”的藝術創作。俄羅斯戲劇理論家梅耶荷德說出了演員創作的真諦:“演員的創作是一種空間造型形式的創作,演員必須通曉自身的力學。”他還說,演員應該“在演出中充分利用自己整個身體,而不只是聲音和面部表情。”董紅在《一盅緣》中表演精彩的奧秘正在于此。她在演出中“空間造型形式的創作”不是隨意顯現或偶然即興,而是成竹在胸,預制了獨特的表演譜系,讓每一個或每一次“空間造型形式”都是整體表演譜系里的有機樂句,最終形成了全場嚴謹而自如、精準而從容、唯美而鮮活的戲劇動作之總譜。

僅以第一場《茶遇》為例,就這樣,以林六娘的四次進攻為支點,架構起了這段“一見鐘情”的戲劇動作譜系,讓“空間造型形式的創作”變成了羽翼,帶起了唱段、對白、表情的機體,完成了精美表演在觀眾心里的飛翔。

這種“空間造型形式的創作”在第三場《叩廟》中,發揮著更大的作用。正如董紅自己說的,“路在我腳上、山在我身上、廟在我眼里”,活化了程式,把林六娘急切堅韌、一往無前的神態活靈活現地呈現出來。在叩拜時,她巧妙地使用“疾、緩、頓、搓、停、轉”,最后,以高高的飛跪連接著緊急的跪步作結,將林六娘內心真誠的摯愛、火熱的祈愿、深深的怨恨淋漓盡致地宣泄出來,讓人們看到的是那個情竇初開、柔美嬌俏的茶棚少女在愛情的煎熬中成長為一個有膽有識有擔當的剛烈女子。

《一盅緣》脫胎于河陽山歌,尋覓《牡丹亭》之仙蹤神跡,竭力表達一得之見,所取得的成就值得慶賀,值得珍惜,更值得研究。

(作者為原中國兒童藝術劇院院長)

(編輯:曉婧)