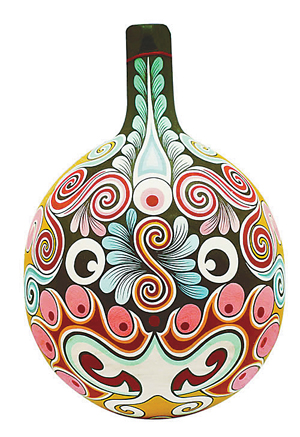

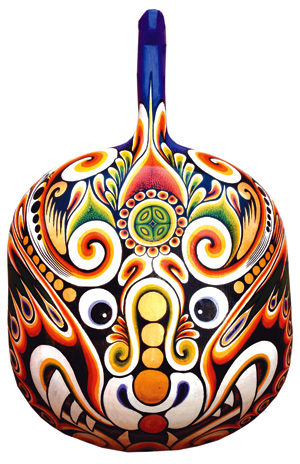

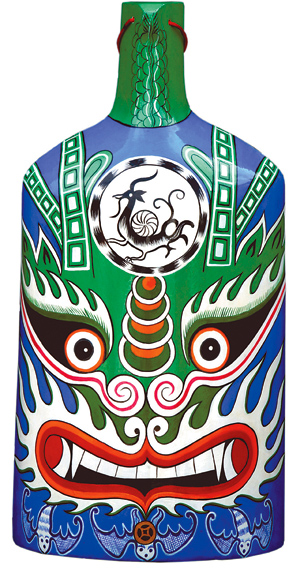

【大視野·民間】現代意識與傳統民俗交織的社火臉譜

張星的社火臉譜取材于日常生活用具的木馬勺、木桶、木梭、簸箕、糧斗、扇面等物品,也就從不起眼的平民角落,一躍變成奉呈于高雅“殿堂”的觀賞藝術。馮驥才揮毫題詞:“寶雞文化濃似酒,張星臉譜艷如花。 ”賈平凹送給張星“花臉張”的美稱。

和其它民間藝術品類一樣,張星的社火臉譜來源于地域風情,即西秦社火風風火火的“鬧春”活動。社火與祭祀雜糅而成的這種民間“鬧春”活動,是古代人類潛意識中對美好未來的期盼和渴望,是心靈深處某種復雜情緒的別樣宣泄。在西秦大地,民間社火表演至今保留著西周時期的鼓點樂章,其裝扮內容無外乎包含了富有神話色彩的周秦漢唐時期的故事和戲劇人物,如“武王伐紂” 、“三國征戰”等。春節前后,各鄉各村群眾自發組織,規模從幾十人到上百人,形成社火的龐大陣勢,走街串巷,釋放情懷。

1976年的春節,不到8歲的張星幾乎驚呆了,這是他第一次看到社火隊伍。在這一刻,他別無雜念,目不轉睛地審視,一心想著什么時候自己也能畫出這樣一個生動可愛的臉譜,拿出去讓更多的人去觀賞。

按社火行當的規矩,粉本不傳外人,更不會輕易拿給別人看。每年正月十五村里裝扮社火時,那些老藝人直到深夜才拿出自己的粉本,照著圖案給演員臉上涂彩。而為了掌握、學習這些傳統粉本的繪制技藝,張星半夜從床上爬起來,到村里化妝的柴房,主動為畫臉譜的老藝人干點打下手的活兒,以贏得他們的好感。空閑時,他還拿出自己的照相機為藝人們拍照,拍完了拿去沖洗,然后將照片一一送到大家手上。他的誠意感動了老藝人們,他們不僅讓他觀看自己的粉本,還將一些送給了他。

為了熟練掌握社火臉譜在馬勺、木桶、木梭等材料上的繪制技術,他四處奔波,用了十幾年的時間苦心向民間藝人學習,陸續收集了1000多個品樣,整理出了散落在民間的諸多畫稿以及民國期間的粉本。1995年,他制作出了平生第一個馬勺臉譜。

上世紀90年代,從一家軍工企業下崗后,張星決定憑著自己的技藝吃飯——繪制社火臉譜。2000年,他東挪西借,籌集了幾千元成立了“西秦馬勺臉譜工作室” ,一口氣做了幾百件作品。可前來參觀的人不少,愿意購買的卻寥寥無幾。這樣的狀況,一直持續了兩年之久。

為了開辟市場,張星主動出擊,帶著產品南下廣東,北上京城,開始了走南闖北的推銷生涯。他從各地大型的展覽會入手,只要聽到哪里有工藝品展銷會或者旅游節活動,他都會及時參加。在這個過程中,遵循民俗習慣打造新的產品成了他的一條經驗,之后他無論去哪里,首先考慮的就是民間傳統文化所形成的民風、民俗,然后再開發產品。由于他深入地研究和探尋,產品民俗特色增強,很快就打開了市場。

同時,張星不放過任何一個拓展業務的機會。他將掛鏈、電話卡、飲水杯、煙灰缸、筆筒等小巧的生活用品也作為繪制社火臉譜的載體。這樣的開發,讓古老的傳統藝術與現代生活進行了有機結合,讓“熱氣騰騰”的臉譜通過那些“時尚平臺”迸發出了嶄新的生命力和沖擊力。由他負責臉譜設計,商家生產的絲巾,絢麗大方,藝術氣息濃厚,受到眾多旅游者的喜愛。

在追溯、研究古今臉譜藝術衍變的同時,張星深刻理解其真諦,終于他發現,所謂繼承與發展,就在于讓臉譜藝術沖破具象環境的束縛,煥發出另一種奇特的具有含蓄、幽默、鋪陳的效果,讓色彩、圖案、線條等穿插變化,將社火的某種夸張抽象化、藝術化,使其產生異麗的藝術效果。

張星的成功,其實就是全新的現代意識與傳統民俗觀念在民間文化傳承方式上的成功,是地域性與民族性在一種自然狀態中的契合與回歸,更是愉悅走向精神之后多彩生活在品位意識中的親臨與升華。在傳承和保護非物質文化遺產的道路上,如何處理好民間藝術的精神價值?如何保證產品的銷路?是他頭腦中一直縈繞的兩個不容忽視的問題,他心里清楚,只有制作出一批可傳世、堪為藝術精品的社火臉譜,才能保證產品在民眾心目中長盛不衰的地位,才能確保產品在傳承過程中不變味。

(編輯:曉婧)