【大視野·人文地理】踏訪中國古戲臺

山西晉城冶底村東岳天齊廟金代戲臺

山西臨汾魏村牛王廟元代戲臺

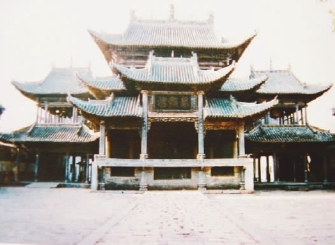

山西介休縣后土廟明代戲臺

踏訪中國古戲臺

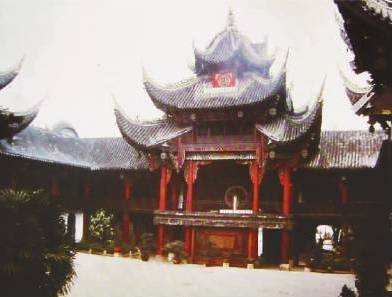

浙江嘉興縣西塘鎮古戲臺

小時讀魯迅《社戲》 ,很神往他與小伙伴們劃船到鄰近的趙莊去看戲的經歷:“……最惹眼的是屹立在莊外臨河的空地上的一座戲臺,模糊在遠處的月夜中,和空間幾乎分不出界限,我疑心畫上見過的仙境,就在這里出現了。 ”那在水邊立著的是一座什么樣的戲臺呢?竟被稱作“仙境” 。我搜索枯腸,竟想不起自己見過那樣的戲臺。也是,我哪里見過什么老戲臺。我生活在中原一座小城里,這座小城因新中國成立初期改作省會的緣故,急劇地擴張了,飛快地建起許多工廠和機關大院來。平時看戲,都已經是在大禮堂里,西式的樣式和西式的燈光大幕,坐在固定的折疊椅上,散戲時人一站起椅子合上,到處一片“啪、啪”聲,哪里還有“月夜”的“仙境”感!

誰承想20世紀80年代初讀研究生時,我竟然選擇了古戲臺作為考察對象。一進入山西、河南的鄉野大地,就被民間星羅棋布、形態各異的眾多老戲臺子弄得眼花繚亂,幾乎村村都有、遍地皆是。于是我開始像蜜蜂一樣四處採擷:先是向縣志等歷史書籍里尋訪,繼而向當地老鄉打探,然后是興沖沖前往,乘公交車、搭拖拉機、騎自行車、坐馬車、徒步,用各種可以借用的方式跨越旅途前往目的地。每見到一座老戲臺,都是驚訝、嘆賞、照相、測量、印拓、記錄,忙個不亦樂乎、流連忘返,身邊總圍著一大群村里的孩子和大人,好奇地嘰嘰喳喳問個不停。其間時而為古戲臺的宏闊富麗驚得瞠目結舌——原來鄉間還藏有如此美麗豐富的文化寶藏!因而翻山越嶺、涉水踏泥而不覺其苦。一次冒雨踏訪,見幾條山道上迤邐不絕的孩子都朝同一個方向走,有的披著蓑衣,有的戴著草帽,有的干脆頂著白色的化肥袋子,釀成坡地一道雨中風景。問他們干什么去,回答是:“到張村戲樓瞧戲去! ”瞧他們興高采烈、冒雨而行的樣子,就像是去趕一場文化大集,我才感受到戲臺在鄉里生活中的位置和分量。

最初震驚我的是晉南的元代戲臺。進入臨汾魏村牛王廟的院子,愕然一座臺基高聳、四角立柱、頂蓋廣覆、飛檐挑角的巨大亭式建筑撞入眼底,古樸渾厚,氣勢奪人。原來關漢卿寫、珠簾秀演的那些蕩氣回腸的元雜劇,就在這樣的舞臺上呈現。震驚尚未結束,當天在5公里內又見到了臨汾東羊村東岳廟戲臺。屋頂十字歇山、臺側三面環墻,又是另外一種建筑式樣。然而,同一天還見到了第三座臨汾王曲村東岳廟元代戲臺。這三座戲臺相距竟然只有10公里,卻都已經距離我們六百多年!如此密集的分布,當年臨汾地區的元雜劇演出曾經是怎樣的興盛呢?我被這種聯想引惹起長久的熱情和心底憧憬。以后,我就帶著這種震驚的余悸,陸續把山西南部現存十余座金元戲臺看過了一遍,每見到一處,都增大著震波。想想看,今天全國早期古戲臺遺存只在山西南部見到!它們映射著當年金元雜劇以及中國戲曲的成熟與輝煌!

浙江嵊州瞻山廟戲臺

在總結了金元戲臺的不同式樣和基本風格之后,我得出早期戲臺樸拙敦厚的整體印象。這種樸拙敦厚在明清時期發生變化,朝向復雜結構和重疊雕飾的方向發展,令我印象深刻的是一些廟貌結構的層累和戲臺建砌的繁復。如山西介休縣后土廟明代戲臺那樣層檐聯廈、重重累累的復雜結體,把風格推向了氣勢恢宏、巍峨壯觀,與之同時的是并聯臺、三聯臺、品字臺、騎門臺、過路臺等各種戲臺結構的誕生,它們無不使你贊嘆不已、流連忘返。其中異軍突起的一支是各地會館戲臺的競藻夸富、爭奇斗艷,著名的如河南社旗山陜會館戲臺、安徽亳州花戲樓,商幫在尊崇神靈、敦睦鄉誼的同時也顯示了審美趣味和經濟實力。然而,遍及北方村莊的大量普通老戲臺簡陋又狹小,簡直混同于一般村莊的磚瓦房屋,則與上述繁縟浮華的巨構形成鮮明對比和反差,傳達了晚清民間社會破產與凋敝的意象,觀之令人欷歔慨嘆。

后來有條件到全國各地行走,日益領略了南方戲臺的琳瑯滿目與斗彩爭艷。與北方的厚重宏闊不同,南方戲臺通常精巧靈動,屋檐愈加反翹飛升、裝飾重累,臺身愈加雕造夸飾、金裹銀敷,臺基也由北方的磚石壘砌改為柱撐架空的干闌式結構。許多頂部采用復雜華麗的累檐飛脊形式,內部則是重重疊疊的藻井結構,個個爭奇斗艷、彼此稱勝。戲臺各處往往鑲嵌眾多的磚、石、木雕圖案,鏤空雕刻眾多仙侶人物、亭臺樓閣、山水花鳥、祥禽瑞獸,顯現了高精的雕造工藝和追巧的審美趨勢。福建、廣東的戲臺更是敷粉彩、鑲金飾、貼陶磚、堆灰塑,把個戲臺層層累累堆積做銷金窟,這種風格影響了港澳臺地區甚至整個東南亞。其他如牌匾的精致講究,楹聯的奇巧工穩,書法藝術的極度弘揚,都成為古戲臺的看點,引你流連忘返。北方人到此往往會被其金玉富貴的氛圍所裹脅,強烈感受到民風的浮華艷麗。南方也見到更多戲臺的類型,水畔戲臺、橋上戲臺、宗祠戲臺等,走在江南大地上,時時會有著驚喜的發現。至于臨時用蓬席搭建的戲臺,以往年節時一定城鄉比比皆是,今天反映在許多明清繪畫里,我也搜集了許多例證。

與上述民間戲臺相比,宮廷大戲臺當然是最為宏偉壯觀的了。我到北京故宮寧壽宮和頤和園德和園里兩座三層大戲樓去考察,深為其規模宏大、設計巧妙所折服。戲臺有20米高,有三層臺面供表演,曾經一次演出登臺幾百人。它的二層三層有天井、一層有地井,供演員乘吊索升降穿梭,表演神魔鬼怪跨越天界人間的內容。其建筑藝術和使用功能堪稱古戲臺的典范,可惜過去只供皇室享用,隔絕了人世,現在則成為游人觀瞻的對象。

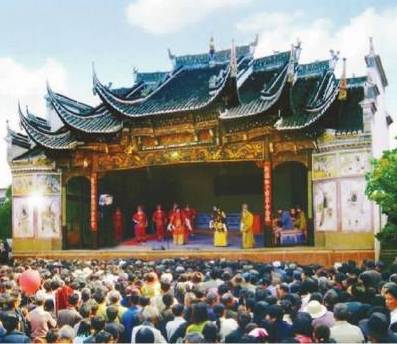

中國古戲臺的發展折射著古老戲曲曾經走過的歷史足跡。20世紀50年代時,全國各地遺存的古戲臺約有10萬座,到2008年統計,僅剩一萬余座。我考察的20年中,隨時隨處見到古戲臺的倒塌隳頹,惹人傷感。好在進入21世紀之后,隨著經濟力量的攀升和民眾對文化遺產重視程度的日益提高,各地紛紛投入人力物力對古戲臺進行修復維護,許多古戲臺已經面目一新。我希望這碩果僅存的萬座古戲臺,能夠從此作為傳統智慧和藝術結晶,被民族永久珍藏。

江蘇揚州市何園水臺

北京故宮寧壽宮“暢音閣”清代大戲臺

浙江紹興市爐峰廟戲臺

河南社旗縣山陜會館清代戲臺

四川自貢市西秦會館清代戲臺

江西樂平縣古戲臺

(編輯:單鳴)