美術館藏品的意義與發現

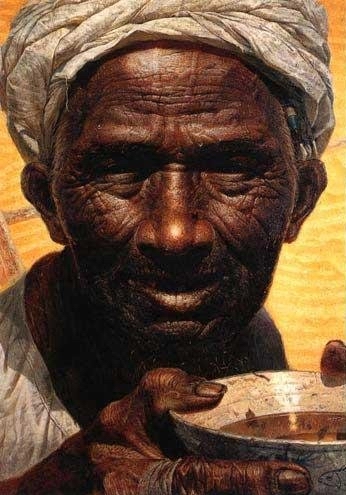

羅中立《父親》

癸巳新年之際,中國美術館推出了“群珍薈萃——全國十大美術館館藏精品展”,這不僅是各個美術館藏品的一次集中亮相,而且也是各個美術館對自身藏品的一次回顧與梳理。將館藏珍品于新年之際獻于民眾,它表明了美術館界更加開放的態度和更加學術的方向。

從這個展覽中可以讀出中國20世紀藝術史的主要發展脈絡,提供給我們一個了解中國近代美術發展的視覺途徑。中國20世紀美術在各個領域都有著杰出的成就,從油畫到國畫,從版畫到設計等,每一個藝術門類都有著鮮明的時代與地域的烙印,此次展覽中這些不同地域、不同時空的藝術展開深層次的對話,為我們了解這些藝術形式在20世紀最高成就提供了一個好時機。

20世紀在整個中國美術史中占有非常特殊的地位,因為這一時期的中國美術經歷了巨大變革,20世紀前半葉是中國民生艱難、政治動蕩、戰亂頻繁的時期,但也是醞釀著歷史大變革的時期,是中國美術的黃金時期。到20世紀中期以后,中國畫走向了成熟,油畫等西方藝術形式開始進入中國美術序列。可以說20世紀的中國美術和歐洲的文藝復興時期一樣是一個劃時代的美術高峰。

從國畫方面來說,20世紀中國畫經歷了前所未有的機遇與挑戰,一方面是西學東漸的影響,挑戰了中國畫的主體地位;另一方面是與日本、朝鮮等鄰國交流的頻繁促進了中國畫的發展,再加上20世紀的特殊歷史背景,這一切都為中國畫的變革打下了基礎。20世紀中國畫相對于中國古代的繪畫,既承前啟后,然而面貌也大有不同。從此次展覽中可以看到許多作品仍然保留著古典中國畫的傳統,無論從筆法還是意境上都與傳統中國畫一脈相承,例如謝稚柳的《華山落雁峰》,吳湖帆的《仿郭河陽寒林雪霽圖》等,但是,從李可染、趙望云等一批藝術家的作品中又可以讀出中國畫的新意,這些藝術家用寫生的方法實踐著中國畫中“道法自然”的傳統精神,而繪畫的面貌和手法已經有所轉變。20世紀中國社會的突變,帶來中國畫的革新。一方面在寫意中國畫中,書法與繪畫的結合達到爐火純青的境界,詩書畫印四者的真正統一是在20世紀才達到的,以書法入畫讓中國畫的面貌大有不同,強勁的書法筆法和意在筆外的寫意意境讓寫意中國畫真正進入了一個成熟的時期,例如黃賓虹的《青山紅樹》圖,齊白石的《翠鳥大蝦》、《壽桃》圖等,都是這一方面的佳作。另一方面,中國畫無論在內涵和意境上都大有突破,中國畫除了傳統的山水題材也增加了許多雄壯風格的作品,例如李苦禪的《山岳鐘英》圖,徐悲鴻的《雙雄圖》等。有著西方學歷背景的中國畫家也為20世紀中國畫的發展方向做著自己的探索,例如林風眠的仕女作品和吳冠中的作品,力圖從中西兩種藝術形式中汲取精華。

從油畫方面來說,清朝中后期油畫已經通過傳教士的渠道逐漸出現于中國藝術界的視野,例如郎世寧的《太師少師圖》和他為宮廷畫的油畫裝飾畫都是早期油畫在中國的傳播。進入20世紀以后,由于社會的變革和交流的頻繁,油畫真正走入了中國畫壇,此次展覽中呈現的油畫作品可以看到油畫的發展歷史,潘玉良和李鐵夫是中國早期油畫家的代表,雖然油畫是舶來品,但是中國藝術家憑借著過人的天賦和東方美學的背景賦予油畫這一藝術形式以新的生命。潘玉良1921年曾在里昂國立美術專門學校學習,與徐悲鴻是同學。潘玉良的畫風中充滿了法國野獸派的大膽與豪放,也融合了中國審美中的情調與韻律,此次展出的《花果》(創作于1960年)是其代表作。李鐵夫是洋務運動中最早赴歐美留學的美術留學生,也是一位民主革命者,1887年在英國阿靈頓美術學校學習,1912年轉入紐約藝術大學深造,從《劉素薇肖像》中自如的筆觸可以窺見這位油畫先行者的藝術抱負。可喜的是,此次展出的還有難得一見的王道源(1896-1960)和符羅飛(1896-1971)年的作品,其中王道源的《女人體》創作于1930年代,是中國早期油畫的遺珍,具有很高的文獻價值。建國后的油畫藝術無論在內容還是在技法上都得到更進一步的發展,出現了許多與生活緊密相連、反映人民真情的作品,例如羅中立的《父親》,汪誠義的《遠方來信》等,同時油畫藝術無論在技法還是在色彩上都跨越了一大步,例如李天祥的《蘇聯老人》,陳丹青的《洗發女》等。

版畫雖然在中國有著悠久的歷史,從明代徽派版畫黃應麟,汪忠信等到吳友如《點石齋畫報》、楊柳青等自成一體。但是從新興版畫運動以來,中國版畫開始借助西方版畫的表現形式進行了如火如荼的版畫創作,這種新的版畫源流與人民生活緊密相連,早期作品宣傳教育的因素占有很大比重,反映了中國特殊歷史時期的生產生活,具有很強的文獻價值,例如宋恩厚的《毛主席來到武鋼工地上》(創作于1975年),薛繼光的《競賽場上氣象新》(創作于1972年)等。后期版畫實現了藝術的回歸,藝術家更多地是抒發個人的理想和感悟,例如石峰《最后的城》(創作于2004年)和姚麗《手印》等。

令人眼前一亮的是此次展覽中展出的許多具有當代氣息的藝術品,這些作品讓人們想起中國當代藝術的萌芽與發展中的許多戲劇性情節。中國當代藝術產生于中國改革開放以后,這正是中國步入社會快速發展的一個時期,這些當代藝術作品有著對社會的反思,同時在新興藝術媒介的采用中也有對于傳統的新的解讀,此次展出的海報設計作品就可以為理解當代藝術打開一個窗口。從1989年“中國現代藝術展”的海報設計到2006年奧運海報設計,中國藝術家開始運用新的藝術媒介、新的藝術語言來闡述藝術思想與審美哲學。

正如研究文藝復興藝術是西方美術史中十分重要的內容一樣,學習中國美術史不可不研究20世紀中國美術史,20世紀美術史的豐富內涵不是一個展覽能夠完全呈現的,也不是一篇文章能夠完全解說的,這一時期的美術史也還有待于更深一步的研究和發現,此次展覽為進一步的梳理、挖掘工作提供了很好的契機。另外由于在中國,美術館、博物館系統有著不同的分工,不同于西方藝術博物館,我國美術館的藏品大多開始于19世紀末、20世紀初,這一館藏特點從此次展覽中也不難看出。由于這種館藏局限性,對于中國的藝術史工作者特別是美術館從業者來說研究中國20世紀美術也是一條必由之路。

(編輯:黃遠)

| · | 浙江省美術館:敦煌藝術展 |

| · | 美術館之功用 |

| · | 正觀美術館開館展“文脈30家” |

| · | 今日美術館“試水”藝術品保險 |

| · | 志愿者與美術館公共文化服務的反思與未來 |