戲曲多面手石磊

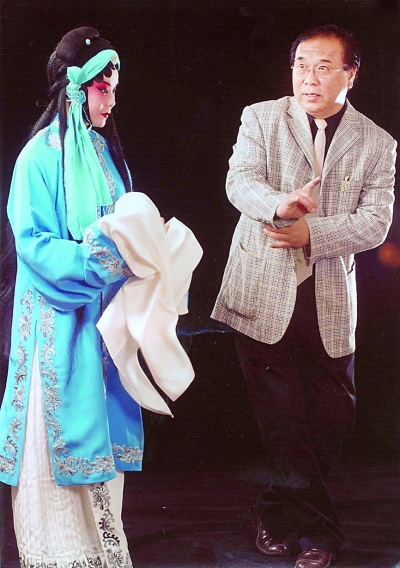

石磊(右)在指導(dǎo)梅花獎得主徐俊霞排演他所編劇的《女貞花開》。

石磊是一個戲曲多面手,身為河南省藝術(shù)研究所研究員的他,不僅可以從事理論研究,還集編、導(dǎo)、演、作曲于一身,實屬全才。他編導(dǎo)的豫劇《女貞花開》《秦少游與蘇小妹》《三娘》《貍貓換太子》等,在海峽兩岸擁有眾多戲迷。近日中國戲曲學(xué)院、中國藝術(shù)研究院《藝術(shù)評論》雜志社、河南省藝術(shù)研究院與河南省作家協(xié)會共同舉辦了“石磊戲曲創(chuàng)作與理論研討會”,與會專家學(xué)者對他的戲曲成就給予了高度的評價。

“新古典主義”是石磊遵循的創(chuàng)作原則,即在尊重經(jīng)典的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎創(chuàng)新,符合當(dāng)今觀眾的審美趣向,如《三娘教子》,經(jīng)他整理為《三娘》,其舞臺原則、方法幾乎完全是傳統(tǒng)的,一桌二椅,只是守舊改了一個剪紙型的投影。劇本強調(diào)人性,唱腔富有新意,演員表演也很精煉,而且很多細(xì)節(jié)的表演有所強化。此戲行當(dāng)中強調(diào)個性化、性格化,很受年輕人喜愛,老觀眾也認(rèn)可。《秦少游與蘇小妹》,舞臺則很有新意,觀眾不光能接受,還容易被劇情所打動。因而石磊的“新古典主義”得到專家和觀眾的一致認(rèn)同。

也有專家認(rèn)為,“新古典主義”可以真正有效地保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。戲曲是我們國家要保護的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中很重要的門類,現(xiàn)在政府很重視,并由文化部資助一些劇種和劇團,但這種扶持并不是演幾個戲,而是要活體傳承,即接近原樣,不失戲曲藝術(shù)的本色。有些新編戲用心良好,但是舞臺呈現(xiàn)和戲曲的傳統(tǒng)距離比較遠(yuǎn),這樣不僅會丟失劇種特色,最終也無法保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

石磊的戲均不是大制作,但都很賣座,可以作為劇團的看家戲、吃飯戲。這一創(chuàng)作思路,也頗得專家贊許。現(xiàn)在很多地方排新戲,講究聲光電,搞大制作,往往是得了獎即刀槍入庫,無法經(jīng)常演出,更無法下鄉(xiāng)巡演。而石磊卻不是這樣排戲。他的《三娘》只花了九萬元,《秦少游和蘇小妹》花了180萬臺幣核人民幣40萬元,而收入是上千萬臺幣。這是為臺灣國光豫劇團排的戲,在豫劇文化兩岸交流方面,石磊貢獻突出。2008年3月,石磊為國光豫劇團執(zhí)導(dǎo)《貍貓換太子》,轟動臺北,贏得了“鬼才導(dǎo)演”的稱號。被譽為“臺灣豫劇皇后”、在劇中飾演寇珠的王海玲女士說:“與石磊先生合作,有種回到學(xué)生時代的感覺。石導(dǎo)演除了講究人物刻畫外,對臺步、動作的要求也極為精準(zhǔn),跟以往的隨心所欲大不相同。”

石磊的論著有《二十世紀(jì)中國戲曲改革啟示錄》《戲曲流派藝術(shù)是一種特殊的文藝現(xiàn)象》《樊戲研究》等,尤其是樊戲研究成就突出。樊粹庭是我國著名的豫劇作家、教育家和改革家,他用畢生的精力致力于豫劇革新,把豫劇從高臺帶進了劇場,從鄉(xiāng)村打進了城市,最終又把豫劇推向了全國,被后世譽為“現(xiàn)代豫劇之父”。石磊的研究,不僅最為全面和深入,而且深得樊粹亭的革新要義,也為他自己的“新古典主義”提供了理論支持,并付諸實踐,最終大獲成功。

(編輯:蘇銳)

| · | 戲曲新古典主義正逢其時 |