川劇“戲窩子”會(huì)消失嗎?

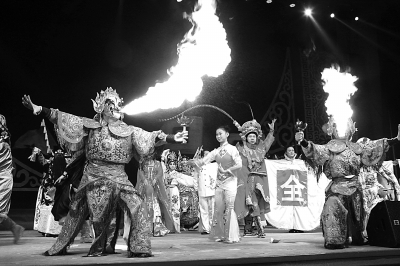

川劇表演 (鐘敏/CFP)

有著300多年歷史的川劇,是我國(guó)四大劇種之一,也是首批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。這個(gè)具有鮮明地方特色和濃郁生活氣息的文化遺產(chǎn),近年來在基層群眾文化舞臺(tái)上的出現(xiàn)次數(shù)卻在逐漸減少。絕大多數(shù)區(qū)市縣川劇團(tuán)解體后,專業(yè)演職人員散落四方,正隨著年輪與觀眾隊(duì)伍一起老去。

川劇“瀕危”了嗎?大批專業(yè)院團(tuán)解散后,川劇靠誰來傳承和振興?一個(gè)個(gè)孕育川劇輝煌歷史的地方“戲窩子”,會(huì)不會(huì)也像專業(yè)院團(tuán)一樣慢慢消失?近日,川渝兩地川劇名家和川劇愛好者齊聚重慶市潼南縣,為“振興川劇”獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

“戲窩子”沒有了川劇團(tuán)

潼南縣曾經(jīng)是名聞四方的川劇“戲窩子”。從這里走出了“三慶會(huì)”會(huì)長(zhǎng)楊素蘭、“四大川劇皇后”之一廖靜秋、全國(guó)一等凈角獎(jiǎng)獲得者唐斌如、中國(guó)戲劇“梅花獎(jiǎng)”獲得者蔣淑梅等一大批優(yōu)秀川劇人才。最鼎盛的時(shí)候,潼南縣共創(chuàng)辦了“清文藝術(shù)劇部”和“蜀聲社科”等6個(gè)劇社。潼南縣紅花鄉(xiāng)的匡文宇從國(guó)立北平大學(xué)藝術(shù)學(xué)院戲劇系畢業(yè)后,以“清文藝術(shù)劇部”和“蜀聲社科”的學(xué)員為基礎(chǔ),在成都創(chuàng)建東方戲劇學(xué)校,開啟了川劇人才培養(yǎng)新模式。1952年成立的潼南縣川劇團(tuán),在成都、重慶和各縣市巡回演出,場(chǎng)場(chǎng)爆滿,盛況持續(xù)30余年。30多年間,劇團(tuán)演職人員堅(jiān)持挑著服裝、道具下鄉(xiāng)演出,成為深受群眾喜愛并享譽(yù)全國(guó)的“擔(dān)擔(dān)劇團(tuán)”。

20世紀(jì)80年代中期以后,隨著電視等新興傳播工具的普及,川劇和其他地方戲曲一樣面臨著觀眾減少、演出市場(chǎng)萎縮、維持費(fèi)用嚴(yán)重不足等困難。重慶川劇院80多歲的夏庭光老先生說,20世紀(jì)80年代中期至今的30多年間,川渝兩地共有兩百多個(gè)專業(yè)川劇團(tuán)相繼解體。2005年,身處“戲窩子”的潼南縣川劇團(tuán),也沒能脫逃“解體”的命運(yùn)。

劇團(tuán)解體的同時(shí)還面臨著觀眾的流失。重慶巴渝文化研究院副院長(zhǎng)饒楚方提供了一組數(shù)據(jù):20世紀(jì)80年代中期以前,重慶市區(qū)大大小小的川劇演出,每天差不多有100場(chǎng),觀眾差不多有6萬人;2008年,重慶市區(qū)每周的川劇演出大約有10場(chǎng),觀眾不到3000人。貴州省遵義市曾經(jīng)是川劇非常興盛的地方。2008年,夏庭光和饒楚方應(yīng)約前去參加一個(gè)川劇“盛會(huì)”,卻發(fā)現(xiàn)偌大的劇場(chǎng)里“只有演員沒有觀眾”。

川劇在巴蜀文化、藝術(shù)、歷史、民俗等方面具有獨(dú)特的研究和認(rèn)知價(jià)值,在中國(guó)戲曲史及巴蜀文化發(fā)展史上具有十分獨(dú)特的地位,搶救、保護(hù)川劇意義重大、任重道遠(yuǎn)。饒楚方說:“‘振興川劇’的口號(hào)喊了30多年,川劇的傳承發(fā)展仍然舉步維艱。”

“等我們都走了,想學(xué)也沒人教了”

潼南縣川劇團(tuán)的解體,令許多深愛川劇的潼南人痛心不已。潼南縣委、縣政府支持川劇愛好者在同一年成立了縣戲曲家協(xié)會(huì)。戲曲家協(xié)會(huì)堅(jiān)持每月逢八彩唱,每旬逢三六九座唱,重大節(jié)日舉辦大型化妝演出。老藝人們既演經(jīng)典川劇,也自編自演《兩個(gè)老漢談公路》、《逛潼城》、《抗旱魔》等現(xiàn)代劇目。定期的演唱逐漸成為潼南縣和川渝兩地遂寧、內(nèi)江、射洪、綿陽等周邊區(qū)縣川劇迷們的藝術(shù)“趕集日”。

2012年是潼南縣戲曲家協(xié)會(huì)挖掘整理和演出新劇目最多的一年。每月的3場(chǎng)彩唱,全部都演《反徐州》《踏五營(yíng)》《八陣圖》等經(jīng)典歷史川劇。“上臺(tái)前還要簽合同,提醒我們不能做的動(dòng)作就不要勉強(qiáng)去做了。但有時(shí)候還是要努力去做。”71歲的劉光德,14歲那年進(jìn)縣川劇團(tuán)學(xué)旦角,川劇興盛時(shí)在川渝兩地有無數(shù)粉絲。劉光德說,自己確實(shí)舍不得這個(gè)舞臺(tái),一是當(dāng)初學(xué)川劇很不容易,二是潼南有很好的觀眾。“他們懂戲。你在臺(tái)上笑,他們就在臺(tái)下笑;你在臺(tái)上哭,他們就在臺(tái)下哭。”

潼南縣戲曲家協(xié)會(huì)有10多個(gè)像劉光德一樣的“名角兒”,每個(gè)人都擁有一批鐵桿粉絲。縣委、縣政府已將川劇藝術(shù)列入潼南縣重點(diǎn)打造的文化品牌,縣委宣傳部和縣文廣新局也為協(xié)會(huì)配置了能容納130人的演藝廳和音響、服裝、道具。但藝人楊紹毅對(duì)川劇的未來仍不樂觀。“最大的問題是年輕人不學(xué)了。我現(xiàn)在帶的十幾個(gè)徒弟,最小的也快70歲了,今年就有兩個(gè)人過世了。”他說。

“川劇曲牌很多、唱腔很復(fù)雜,不下苦功夫?qū)W不會(huì)。”夏庭光憂心忡忡地說,“現(xiàn)在來學(xué),我們還能教。等我們都走了,想學(xué)也沒人教了。”

文化遺產(chǎn)有人傳承

“只要故宮沒有變成歌舞廳,川劇的傳承就有希望。”四川省川劇院國(guó)家一級(jí)演員、國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人楊昌林說,川劇首批進(jìn)入國(guó)家“非遺”名錄后,又確定了近百名國(guó)家級(jí)和省市級(jí)代表傳承人,這是搶救、傳承和發(fā)展川劇的希望,但川劇的根在基層,川劇的未來在學(xué)校。“這幾年我們不僅落實(shí)了場(chǎng)地和經(jīng)費(fèi),還盡力支持和推動(dòng)川劇進(jìn)校園,讓孩子們了解川劇、熱愛川劇、投身川劇藝術(shù)。”潼南縣文廣新局副局長(zhǎng)黃興建說。

2013年6月6日,重慶理工大學(xué)校長(zhǎng)石曉輝、黨委副書記李國(guó),與三次獲得戲曲“梅花獎(jiǎng)”的重慶川劇院院長(zhǎng)沈鐵梅座談。2011年11月的全國(guó)“高雅藝術(shù)進(jìn)校園”活動(dòng)中,川劇巔峰之作《金子》在學(xué)校體育館巡演,學(xué)生為之癡迷。石曉輝說,重慶理工大學(xué)希望將川劇藝術(shù)引入學(xué)校,培養(yǎng)一批大學(xué)生川劇愛好者,通過傳承、普及和創(chuàng)新川劇,形成特色校園文化。沈鐵梅也表示,將在重慶理工大學(xué)建立川劇藝術(shù)傳承基地,定期舉辦藝術(shù)講座和川劇表演周活動(dòng),引導(dǎo)大學(xué)生接受優(yōu)秀民族文化熏陶,培養(yǎng)起對(duì)川劇的興趣和愛好。

重慶市九龍坡區(qū)驛都實(shí)驗(yàn)學(xué)校,也是重慶川劇院授牌的川劇藝術(shù)培訓(xùn)基地。學(xué)校開設(shè)校本課程《學(xué)川劇》后,很快有一大批川劇從業(yè)者慕名來當(dāng)志愿者,教孩子們川劇唱腔、川劇打擊樂和川劇變臉等絕活。75歲的陳祖明和黃方忠,不僅每周幾次結(jié)伴前來授課,還發(fā)動(dòng)自己在川渝兩地川劇界的朋友,湊齊所有的樂器,在學(xué)校組建了一支川劇打擊樂樂隊(duì)。王小龍校長(zhǎng)說,驛都小學(xué)2500名學(xué)生,七成以上是留守兒童,平時(shí)很少接觸藝術(shù)教育;開設(shè)《學(xué)川劇》后,學(xué)校又順勢(shì)將川劇元素引入其他課堂,在美術(shù)課上介紹川劇的臉譜、服裝和道具,在社會(huì)或歷史課里穿插介紹川劇的發(fā)展史,學(xué)校還利用“鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮”組建了川劇藝術(shù)繪畫、貼畫、剪紙、形體等學(xué)生社團(tuán),打造了一批經(jīng)典劇目。

川劇的未來,也許正在這些孩子們的藝術(shù)夢(mèng)里。(本報(bào)記者 張國(guó)圣 光明網(wǎng)記者 李 宏 本報(bào)通訊員 丁華乾)

SourcePh">(編輯:偉偉)