文學,類型不該成個筐

|

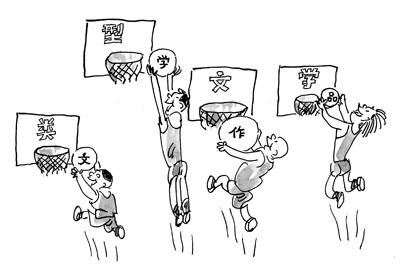

都有去處(漫畫) 徐鵬飛 |

受創作、閱讀與市場三方發力,“類型文學”的概念近些年很熱。以不久前在杭州揭曉的西湖類型文學雙年獎為例,15部獲獎作品中既有網絡發表、因改編成影視劇而大紅大紫的流瀲紫的《后宮·甄嬛傳》、桐華的《步步驚心》,也有傳統出版、在圈子內靠口碑傳播的劉慈欣的科幻小說《三體》,還有臺灣作家張大春的《城邦暴力團》這種看上去似乎并不那么“類型”的作品。不僅獲獎名單“求同存異”,評獎過程中,也因為方方的《武昌城》、劉心武的《劉心武續紅樓夢》、范小青的《香火》進入初評而引起過爭議。爭議的焦點亦是問題的起點:究竟什么是類型文學?

從此次評獎所劃分的科幻玄幻、都市官場職場、武俠仙俠、歷史軍事、懸疑驚悚、言情六大類來看,這些類型的小說創作不僅在網絡上數量驚人,成井噴之勢,在小說圖書市場碼洋上也占了不小比重。類型成了文學市場的良藥,更多的“類型”便冒了出來。青春小說、校園小說、白領言情小說、宮廷小說、穿越小說,一時間無所不是類型,連傳統作家的作品也被冠上了類型之名,和歷史有關的就是歷史演義類型,寫城市生活的就是都市類型,有了愛情那自然是言情類型,類型成了一個筐,什么文學都可以往里裝。類型的概念在還沒有厘清的時候,就被大大地泛化了。

毫無疑問,并不是所有的文學都是類型文學。不少人論及中國類型文學的歷史時都拉上四大名著,說《紅樓夢》是言情小說,《三國演義》是歷史演義,《西游記》是仙俠玄幻,事實上,這種“敘親”在寬泛類型文學家族構成的同時,也在模糊類型的概念。因為僅以題材、主題來劃分類型的話,那幾乎所有的文學作品都有譜系可循,正是這種題材、主題的譜系相似構成讀者接受和進入文學的背景依憑,這是文學類型,而不是類型文學。類型文學定位的關鍵在于它的“類型化”,不僅僅是題材、主題、內容有譜系可循(甚至明顯相同),形式上也有共同的創作規制(甚至模式化),更重要的是,某種文學趣味上的趨同性,正是這一點保證了它受眾群體的相對固定。

作為通俗文學發展的一條重要路徑,類型化不該被諱言。類型文藝通過“類型”凝聚向心力,通過在一個系統、一種模式、一種規制里把故事講到極致,契中一種類型的社會心理、大眾審美和群體訴求而牢牢地抓住讀者。像前不久票房火爆的電影《泰囧》,正是借鑒了好萊塢電影中成熟的公路片類型,以旅程為背景展現故事沖突,讓觀眾和主人公一起在旅程中實現心靈的升華。

從這個角度來看我們今天的類型文學,“類型”不少,但真正的“類型化”程度遠遠不夠。很多所謂的“類型文學”都只是有類型元素而已,把類型文學和文學類型、類型元素混為一談的狀況不同程度地存在著。在類型文學發展的初級階段,本著讓寫作者更容易入門、讀者更容易找到通道、市場更容易增加營銷賣點的目的,這倒也無可厚非。但隨著讀者越來越“挑剔”,成長著的讀者和成長著的作者互相激蕩,比占地盤、鋪攤子更重要的是,如何把類型的純度與高度提上去。這是今天重提類型文學的現實需要,也是在網絡寫作日益商業化、消費刺激甚至引導生產的背景下,文學應該重申和堅守的“本分”。

類型程度不夠,和我們的通俗文學發展程度不高、暢銷書機制不健全有關,也和我們的文學文化氛圍有關。一直以來,我們的人文教育不屑于談專業化談技術化,我們的文學羞于談技巧談訓練,在我們的閱讀體系里趣味閱讀、通俗閱讀一直是末流,這讓我們的通俗文學不是走向專業而恰恰陷入低俗。

類型化不能憑空實現,它需要創作的積累和經驗的總結。像武俠、科幻、推理等比較傳統的類型,已經有成熟的樣式可供后來者借鑒,而像穿越小說這樣新近才成氣候的類型,還來不及總結和完善。再加上今天類型文學很大一部分是網絡寫作,這和金庸寫作武俠小說時相比,最大的變化不是形制上的,而是機制上的。讀者的同步跟進和點擊率的數字壓力,迫使作者快速更新,倉促制造“看點”,類型創造和類型細分越來越容易,但扎實的總結卻更困難了。而從網絡到實體圖書再到以影視為代表的大眾文化商業消費,這樣一條傳播路線讓類型文學可以借力的外部因素越來越多,一定程度上也遮蔽了“類型化”的迫切性。

提“類型化”,是為了不在紛繁的類型劃分中迷失,而不是為了糾纏于概念和命名。更何況,類型化是前提,并不是最終的目標。真正好的類型文學是完全可以實現類型化超越的,這一點上它和傳統寫作、“純文學”并無二致。好的文學,不分類型,也無論雅俗,在高處相逢。但是,正如學者邵燕君所言,“超越性的類型文學只能出現在出口而不是入口,不是拒絕進去的,而是進去又出來的。”倘若像現在這樣,要類型文學之名而不在乎類型文學之實,抓類型元素而不去提升類型化的內核,“類型”就僅僅成為了簡單的分類學。“進去”尚未做到,何談“出來”?

(編輯:偉偉)