夢旅人——賴聲川與他的《如夢之夢》

編者按:話劇《如夢之夢》的2013年全新版剛剛結束了在北京的演出,這部創下了諸多華人戲劇舞臺紀錄的作品從千禧年誕生之初便備受矚目。360度全景劇場,四面八方都是演出展開的空間,打破以往傳統的觀劇結構;縱貫民國初年到現代,空間穿梭于臺北、巴黎、北京、上海與諾曼底,32位演員飾演超過100個角色,8小時的演出從午后直至深夜。這不僅考驗著創作者,也是對觀眾的一次挑戰。對此,《如夢之夢》的導演賴聲川說:“任何的作品,都有它天生的形態,我的任務就是要好好執行它。”

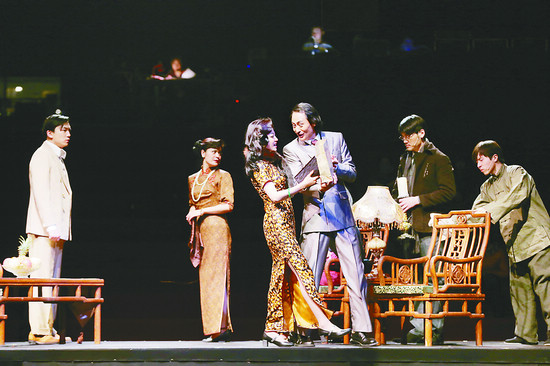

話劇《如夢之夢》劇照

下午兩點,排隊走進被改裝一新的保利劇院,坐到舞臺中央的旋轉椅子上,雖然對《如夢之夢》獨到的呈現方式早有耳聞,但眼前的一切還是讓觀眾有些摸不著頭腦。燈光漸漸暗下,表演者逐一出現在周圍的舞臺上,開始依順時針方向繞著觀眾走。人越走越多,他們排著隊,臉上沒有表情,仿若穿行在夢魘之間。座中的觀眾,此刻正伴隨舞臺上人們的行走不斷旋轉著椅子,試圖找尋自己最合適的觀看方位。

隊伍中的一人停住,搖響鈴鐺,其他人也慢慢停下來,面對觀眾。短暫的安靜過后,所有人一起念道:“在一個故事里,有人做了一個夢;在那個夢里,有人說了一個故事……”

《如夢之夢》是一切的總和

英國著名戲劇大師彼得·布魯克曾經把印度史詩《摩柯婆羅達》搬上舞臺,從清晨到日暮,演出9個小時的戲劇盛宴。在賴聲川的《如夢之夢》中,一個又一個故事也如打開盒中之盒般,帶領人們走進他所編織的生命命題之中。

“從創作而言,《如夢之夢》是一個巨大的突破,圍繞故事又融合著儀式、表演、音樂,以及環形劇場的表演方式,代表著我對生命體驗與思索的總結。”賴聲川說一切的構想,都是在多年以來的一次次旅行之中積累的。

1990年,他在羅馬看到一幅巴洛克時期魯本斯的畫,題材就是“畫”,畫中有幾百幅畫,儼然是一座畫的倉庫。由此,他想到了“故事中的故事”這個概念,“當時我在筆記本上寫下了序幕中的那句:在一個故事里,有人做了一個夢;在那個夢里,有人說了一個故事。我想要對于那幅畫做出舞臺的呈現,但要如何做,當時還并不清楚”。

1999年,賴聲川到諾曼底旅行,在一座古堡里發現過去主人的畫像,主人曾是法國駐意大利大使。他馬上聯想到,如果這主人是法國駐中國大使,又愛上了中國的女人呢?之后他在報上看到一則新聞,講在倫敦近郊的一起火車相撞的事故中,有些人并沒有受傷,但他們卻選擇不告訴任何人,直接買一張機票離開。同年,他又到印度的菩提伽耶去,帶了一本《西藏生死書》隨行。里面講一位剛畢業的醫生,第一天上班,結果病房中的5位病人一下子死了4位。他從前所受的教育并沒有教他如何面對這一刻,后來他通過自己的體驗發現:聽瀕死的病人說故事,才是對他們最好的慰藉。

“在我腦海中這些毫無關聯的事,突然被交織在了一起。隔天,我帶著筆記本去饒塔,去過菩提伽耶的人都應該感受過那座佛塔的莊嚴與殊勝,人們圍繞著塔行進,代表著虔誠與尊重。由此我想到,要把觀眾當做是神圣的塔,演員圍繞著觀眾行進,獻上各自的演出。耀眼的陽光讓佛塔變成了發光體,一旁的菩提樹也靜靜地散發著神秘的力量。我在樹下找了一個位子坐下,記下所有的人和故事,以及他們的關系。寫到最后天黑下來,沒有光了。我就在最后寫:沒有光了。”人生路,夢似路長,因此他的《如夢之夢》是要獻給所有的旅人。

劇如夢,觀亦如夢

醫生小梅遇到瀕死的“5號病人”,找不出他的病因,決定聽他的故事:他的愛人失蹤,自己患上怪病,開始周游世界;在巴黎,他邂逅了一位預言者,那個人告訴他,生命中的謎要通過另一個謎才可以解開:到諾曼底的城堡內可以找到一幅油畫。他來到城堡,管家告訴他畫中女人名叫顧香蘭,現在仍在上海,為解開生命中的謎團,他只身前往上海,在那里,年邁的顧香蘭向他講述了自己的故事:年輕的她曾是民國時的名妓,遇到來自法國的伯爵并與他結婚,但之后兩人不斷互相傷害,伯爵在一次車禍中“死去”,留給她難以償還的債務。顧香蘭變賣城堡,幾經輾轉,終于得到了好歸宿。離開巴黎前,她找到伯爵,與他告別,自己衣錦還鄉。故事講完,顧香蘭在“5號病人”的懷中逝去。“5號病人”突然間頓悟,但已生命垂危,死前把自己的故事講給了醫生……

故事一層層地展開,猶如電影《盜夢空間》一般,從一個夢穿越到另一個夢,在現實與夢境之間來回穿梭。觀眾坐在椅子上旋轉,焦點被眼前展開的一切牽引著。幾乎每個主要角色都至少由兩位演員扮演,其中一位負責講故事,同時另外一位(或者兩位)或者在搬演這個故事,或者靜靜地圍繞著觀眾。

有人形容《如夢之夢》就像是天方夜譚一般,仿佛神來之筆。賴聲川則認為,“時間與空間都是創作的元素,如何開掘并且運用它們,需要不斷地訓練。《暗戀桃花源》和《寶島一村》都是不同的探索,到了《如夢之夢》,終于有了一次爆炸”。

2000年,賴聲川與臺北藝術大學的學生們著手排演這部作品,并在當年的5月份首演;2002年,《如夢之夢》在香港演出粵語版;2005年,又在臺北演出第二版。直到這輪演出,賴聲川仍然每一場都要看,并且隨時做出調整。回顧北京的版本,最讓他欣喜的是顧香蘭這個人物的完整。“最初是十八九歲的學生來演,她們對顧香蘭的理解肯定是不夠的。那時,與伯爵的最后一場戲,是她穿著漂亮的旗袍,把他臭罵一頓。而在這一次的排演中,內地的演員通過不同的生命體驗,觸摸到她的靈魂。現在的版本里,顧香蘭最后端了一杯茶給伯爵,這個動作看似沒有以前的激烈,卻將她的內心、她與伯爵的關系徹底展現了出來。”

如果說電影是“造夢的機器”,那么戲劇則是夢的“轉化器”。賴聲川說:“人生如夢,浮生游絲,到頭來不過是一場春秋大夢。身外之物越多,人反而越會不快樂,究竟什么才是重要的?這就是《如夢之夢》想要帶給大家的思考,對于無法確定的人生,該選擇以什么樣的方式走下去。”

有我在而無我執

無論是時長、演出方式還是舞臺設計,《如夢之夢》都打破了人們以往觀劇的習慣。對此,觀眾的看法也不盡相同。有的人嫌演出太過冗長,“麻利兒著,兩個多小時就夠了”;有的人認為“演員包圍觀眾”的形式是一種過度包裝;更有刻薄的人評價賴聲川近年來的作品不過是靠明星大牌來搞噱頭。

“觀眾有他們的自由,他們可以隨意地說出自己的看法。我問我自己的心,有沒有在做噱頭?答案是沒有。《如夢之夢》的首演是在臺北藝術大學,完全是一個學生作品,它不需要討好任何人。但客觀地說,這部戲對觀眾來說是有難度的,它不是一個娛樂作品,本質上應該是小眾的。每部作品都有它天生的形態,《如夢之夢》就得這么長,就得這么演,否則就無法表達自己。”賴聲川不在意別人的批評,《如夢之夢》從首演至今已經12年,最讓他感嘆的是每次的演出都太過不易,“最困難的地方在于特殊的劇場形式,沒有現成的場地可以用,必須從頭來做,這真的是需要天時、地利、人和,因此每一次的演出我都會當做是最后一次”。做戲劇這么多年,回看自己的創作,他覺得道理越發簡單了:“誰不想看一出好戲?那么就不必有所執念,只要是好戲,自然就有人想看。”

入夜,《如夢之夢》的故事也進入尾聲,演員們圍住觀眾,每個人手里都有一根蠟燭,大家同時把蠟燭吹熄,全場黑暗靜謐,不由得讓人想起賴聲川曾在菩提伽耶寫下的那句:沒有光了……劇場大門被打開,燈光再度亮起,人們排隊走出劇場,還舍不得醒來。

如夢之夢,看見自己

□ 魯肖荷

觀看《如夢之夢》是觀眾對自己的挑戰,表面來看是能否撐過8小時(或花兩個晚上全看下來),把自己沉浸在龐雜闊大的種種生命敘事中;往深里說是能否在旋轉座椅上,面對四面舞臺同時表演時,找到自己最想看的那個角度,讀取到最有意義的表述;再往深里說,大概就是能否在舞臺上那些紛繁、怪異、真假難辨的夢里看見自己。

《如夢之夢》是一個連環套,上半場“5號病人”的故事反轉扣在了下半場顧香蘭的人生中,十數個角色的故事纏繞在一起,形成一個又一個謎團,而這一切必須靠不斷的追尋才能理出頭緒,或者如劇中所說,一個謎必須通過另一個謎來解開。解到最后,是否得到謎底已不重要,重要的是能看清自己。為了看清自己,“5號病人”拖著病體漫游世界,顧香蘭辭別愛人去了法國,伯爵則消失在車禍現場,過一段隱姓埋名的人生。看清自己并非易事,往往要牽扯別人,或被別人牽扯,重重迷霧,恰如伯爵城堡后那個湖上的氤氳水霧,每個人都遠遠看到湖面上的一個心像,那個心像,或許正困在另一個夢中。有趣的是,觀眾席里,當舞臺變化、座椅旋轉時,在一個個猝不及防間,觀眾們臉上那舞臺之夢引發的思緒總被旁邊的人看個真切,但或許沒有人會仔細揣摩對方表情的含義,因為人人都在夢中。

在《如夢之夢》的舞臺上,人生如蒙太奇一般飛速流轉、快速剪輯,囊括了人的一生和這百年間的風云變幻。它可能是上海病床前的生死離別、諾曼底古堡里的愛恨交纏、臺北二人家庭里的破碎成空——從巴黎的窄小房間里望出去,落雪的白教堂永遠讓人流連,靜靜注視,仿佛也能看見自己。在無數個大時代和小時代的拼接中,人似乎就這么過了一生,不留痕跡。而戲開場時醫生小梅執意要聽取病人最后的人生故事,似乎就是想讓他能在這世上留下些什么——故事是可以傳續的,從某種角度而言,說出就已成真。說出來,或許一切就不再是夢。而觀眾的任務之一,便是在這些片段敘述中找出那些真實的夢。

在《如夢之夢》拼貼的舞臺意象中,有些又很容易讓人想到賴聲川戲劇舞臺上的經典場面。比如顧香蘭、“5號病人”和伯爵的臨終病床,難免會與《暗戀桃花源》的江濱柳病房成為參照。在江濱柳回顧一生的時候,是否也曾走進一個故事連一個故事的循環中?是的,他追溯了自己和云之凡的前塵往事,并在夢中邂逅了年輕時的云之凡,一切宛如當年上海公園分別時的復刻。那么,“桃花源”是不是也曾存在在江濱柳的夢中?漁夫老陶是不是做了一個關于“桃花源”的春秋大夢,亦或他在“桃花源”時夢到自己回到武陵的真實人生中?當“5號病人”開始環球旅行時,又會讓人想起《那一夜,在旅途中說相聲》里兩個主角程克和呂仁那漫無邊際的旅途。他們在旅途中遇到過什么樣的奇遇,引導他們一步一步走到相遇的南太平洋小島上?旅途中的種種不啻于各種美夢與噩夢,一覺醒來,他們會發現自己其實就在家里嗎?有趣的是,《暗戀桃花源》和《那一夜,在旅途中說相聲》都曾在保利劇院演出過,再加上這出《如夢之夢》——同樣的空間、不同的人生,鐵打的舞臺、流轉的夢,人生的況味也一一浮現。

賴聲川舞臺上的每個人物都在以不同方式審視自己的人生,又在以自己的人生印證別人的人生。在一個看不見的“四面舞臺”上,每面舞臺似乎都在上演著一個人生之夢,每個夢都可以相互關聯,夢中人在不斷循環中看到現實,觀眾則在舞臺轉換間看到自己。當兩個以上的舞臺呈現不同的故事進程時,你會選擇看哪一邊?這是個美學趣味問題,也是人生經驗的一種選擇,正如劇中人所說:如果你坐在正確的角度、正確的視野看湖,你就會看到“自己”。

(編輯:單鳴)