中國舞蹈缺什么?

到目前為止,我發現的最大問題是,我們的舞團和劇場中,大多尚未形成名副其實、科學高效的分工-合作機制,我們的演出市場依然存在著巨大的隨意性和盲目性,而我們的舞蹈觀眾呢,則遠未形成發達國家觀眾已經擁有了的、穩定的文化消費比例。

為了確保舞團各部門工作順利進行,許多世界級大團的管理人員在數量上都要遠遠多于舞蹈演員,這一點是我們國人始料不及的!

相比之下,我們國內的許多舞團自被迫進入市場經濟以來,依然處在相當被動的等待與尷尬之中,以至于如果沒有參賽或評獎的目標和動力,便失去了創作的激情和靈感,更無法真正地挺進演出市場。

巴黎歌劇院

金碧輝煌的巴黎歌劇院于1671年開張,隨后經歷了兩次失火、三次搬遷,直到1822年才在現址穩定下來。由34歲的年輕設計師夏爾·加尼埃重新設計的這座歌劇院開幕于1875年,俗稱“加尼埃宮”。巴士底新歌劇院1990年開張后,加尼埃宮開始以上演芭蕾舞為主。巴黎歌劇院芭蕾舞團至今依然是法國文化部每年舞蹈預算中獲取份額最大的。

洛朗·萬科提供

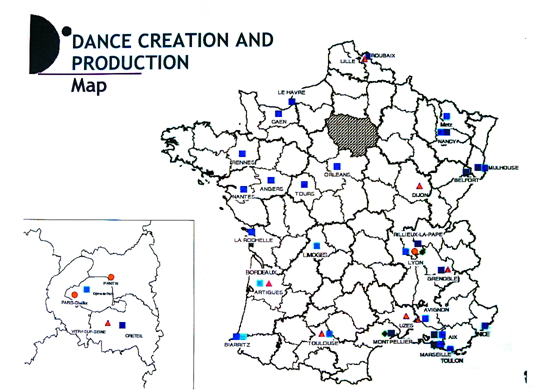

法國舞蹈地圖

CCN : 國家舞蹈中心

CDC : 舞蹈發展中心

EP : 文化部全額資助的兩個舞蹈機構(國家舞蹈中心、沙約國家劇院)

Festivals : 舞蹈節

Ballets : 芭蕾及其它舞團

(歐建平 譯)

北京的變化真是日新月異,甚至地覆天翻!別說來自城外和國外的“老外”了,就是土生土長的老北京,一旦出差幾個月后回來,也會有種“找不著北”的感覺!尤其是2008年成功舉辦奧運會以來,北京通過快馬加鞭的市政建設與文化發展,開始向著國際大都市的目標飛奔——縱橫交錯的五環線上,立交橋千回百轉,讓駕車族行駛起來,既心曠神怡,又眼花繚亂;星羅棋布的地鐵線上,新干線不斷涌現,讓老百姓出門辦事,既方便省時,又頗為安全;大街小巷的各類空間中,新樓盤不停閃現,使老百姓的居住條件,日益得到改善;舉世矚目的天安門西,國家大劇院開幕五年,讓老百姓過上了唯有國際大都市的市民才能享受到的“不出都市門,看遍天下秀”的幸福生活……沒錯,一座既古老又年輕、從物質到精神的新北京,在老北京的城中拔地而起!

就北京的芭蕾演出市場而言,近年來的發展速度之快,也足以令人瞠目結舌!從1995年掀起的“芭蕾熱”至今,北京近20年來的芭蕾演出一直保持在年均百場上下。其中包括了以古典風格為主、“六大世界一流”芭團中的巴黎歌劇院芭蕾舞團、圣彼得堡的馬林斯基(基洛夫)劇院芭蕾舞團、莫斯科大劇院芭蕾舞團、紐約的美國芭蕾舞劇院(紐約市芭蕾舞團暫缺)和倫敦的皇家芭蕾舞團,德國的斯圖加特芭蕾舞團、巴伐利亞(慕尼黑)芭蕾舞團、柏林的德意志國家歌劇院芭蕾舞團和瑞士的貝雅洛桑芭蕾舞團等以現代風格為主的芭團,以及荷蘭舞蹈劇院的1團和2團、德國的漢堡芭蕾舞團、英國的蘭伯特舞蹈團、瑞典的庫爾伯格芭蕾舞團、西班牙國家舞蹈團、俄羅斯的艾夫曼芭蕾舞團等以當代風格為主的芭團紛至沓來!它們各顯神通的演出在北京的普通觀眾中掀起陣陣波瀾,并為北京的舞蹈專業人士提供創作靈感。以此為契機,國家大劇院、保利劇院、北京現代人文化傳播有限公司等演出機構也不約而同地堅持舉辦芭蕾欣賞入門講座,既提高了百姓的芭蕾欣賞水平,也深度開發了中國的芭蕾演出市場。其中,僅是我個人,便先后在保利劇院、北展劇場、國家大劇院、北京音樂廳、中山公園音樂堂、國家圖書館、西城區圖書館、大中小學校園、中央國家機關、中央及北京廣播電臺、電視臺做了200多場舞蹈欣賞入門的講座,內容以芭蕾居多,并在中國對外演出公司和光明日報出版社的大力支持下,于1996年推出了專門為觀眾撰寫的口袋書《西方舞蹈鑒賞》……在大家積極有效的引導下,北京的觀眾們對于芭蕾這種“西方文明的結晶”和“最具國際性的舞種”,產生了前所未有的激情和逐步到位的認識,其欣賞水平也有了顯著的提高。而最大的進步則表現在,不少人愿意為他人的精彩鼓掌了!

作為中國藝術研究院舞蹈研究所的研究人員,30年來,我擁有著全中國,乃至全世界范圍內絕無僅有的充裕時間和源源不斷的觀舞機會——在潛心讀書、寫書、譯書和教書之余,每年都能游學八方,在國內外觀舞80-120場,特別是有機會出沒于巴黎的加尼埃老歌劇院和巴士底新歌劇院、里昂歌劇院、舞蹈宮劇院和圓形大劇場、圣彼得堡的馬林斯基劇院和莫斯科大劇院、基輔歌劇院、哈爾科夫歌劇院和敖德薩歌劇院、倫敦的皇家歌劇院和賽德勒的威爾斯劇院、斯圖加特的巴登-符騰堡州立劇院和慕尼黑的巴伐利亞州立劇院、日內瓦大劇院、巴塞羅那的利索歌劇院、雅典衛城山下的希羅德·阿提克斯古希臘圓形露天劇場和原生態舞蹈露天劇場、米蘭的斯卡拉劇院、羅馬歌劇院和威尼斯劇院、紐約林肯表演藝術中心的大都會歌劇院和紐約州立劇院、市中心劇院和喬伊斯劇院、華盛頓特區肯尼迪表演藝術中心的歌劇院和艾森豪威爾劇院、墨爾本的維多利亞藝術中心歌劇院和悉尼歌劇院、吉隆坡的國家劇院、馬尼拉的國家劇院、伊斯坦布爾歌劇院、特拉維夫歌劇院和耶路撒冷歌劇院、漢城國家藝術殿堂的歌劇院和土月劇院、河內國家歌劇院、東京的歌舞伎座等國際知名劇院及其專屬或駐場舞團,親身感受了東西方國家各具特色的劇場文化,實地調研了各自不同的運營理念和管理方法,以及各地觀眾的審美心理和消費習慣……

作為中國人,我一直在思考,與那些發達和比較發達的國家相比,我們的舞團和劇場在運營機制方面,都有哪些問題阻礙著自身的發展?

到目前為止,我發現的最大問題是,我們的舞團和劇場中,大多尚未形成名副其實、科學高效的分工-合作機制,我們的演出市場依然存在著巨大的隨意性和盲目性,而我們的舞蹈觀眾呢,則遠未形成發達國家觀眾已經擁有了的、穩定的文化消費比例。

所謂“科學高效的分工-合作機制”,是指舞團作為舞蹈生產的基地,需要像工廠一樣,建構起一套既分工細做、各負其責,又目標統一、緊密配合的運營系統。

發達國家舞團的基本運營模式是,當一部新作開始孕育之際,編劇、編導、舞者、作曲、指揮、樂隊、舞美等藝術部門的人員均需在藝術總監的調遣下投入各自的工作,而總經理則開始指揮另一場同樣艱巨的“戰斗”:“發展部”需要挖掘一切企業、財團和個人的新舊渠道,籌措制作新節目需要的全部資金;“流通部”需要根據新作的時代背景和當前時尚,設計符合主流市場需求和目標觀眾胃口的包裝風格與式樣;“市場部”需要研究最新行情,核算制作成本,確定可行的票房價位,以求盡可能早地收回成本、創造利潤;“運作部”(或演出部)需要四面出擊,同國內外場地或經紀公司簽定演出合同,將高水準、多樣化的新老作品推上各地舞臺,并達到每年必須的演出場次;“新聞部”需要制定全方位的宣傳方案,撰寫出既實事求是,又能引起媒體關注,并促使觀眾買票的新聞稿;最后是藝術總監要在每年的10月,根據已簽下的來年演出合同與預期的到賬金額,確定繼續簽約的演員數量和等級……總之,這一切都必須在“一條龍”的狀態下協調作戰,持續運轉,而不能發生“停工待料”的現象。

為了確保以上各部門工作的順利進行,許多世界級大團的管理人員在數量上都要遠遠多于舞蹈演員,這一點是我們國人始料不及的!以剛剛載譽重登了國家大劇院的美國芭蕾舞劇院為例,其演員分為四級——主要演員、獨舞演員、群舞演員和實習演員,共計90人,但其他部門卻多達九個——藝術部、行政管理部、制作部、音樂部、發展部、財務部、市場營銷與公關部、教育與培訓部和專業服務部,共計151人。其中的合理性就在于,再科學的管理理念和運營機制,沒有足夠的人力,也是行不通的。

相比之下,我們國內的許多舞團自被迫進入市場經濟以來,依然處在相當被動的等待與尷尬之中,以至于如果沒有參賽或評獎的目標和動力,便失去了創作的激情和靈感,更無法真正地挺進演出市場。我從《國家大劇院》編輯部2013年年初搜集到的資料中看到,在全國各地的芭蕾和現當代舞團中,唯有與國際接軌最頻繁的中央芭蕾舞團,準確地提供了它在1月-12月間,于國內外相繼推出《大紅燈籠高高掛》《天鵝湖》《紅色娘子軍》《第四屆芭蕾創意工作坊》《追夢:中芭演員年度考核匯演》《春之祭》《唐·吉訶德》《天橋劇場成立60周年國際芭蕾演出季開幕慶典演出》《小美人魚》和《過年》(中國版的《胡桃夾子》)共10臺劇目、32場演出的具體日程,以及按照文化部的安排,再度于5月-7月間的“高雅藝術進校園”活動中演出多場的計劃!盡管離英國皇家芭蕾舞團每年演出135場的業績尚有很大的距離,但在中國舞蹈演出市場尚待成熟的背景下,中芭顯然已走在了全國舞蹈團的最前列!

所謂“演出市場的隨意性和盲目性”,是指我們國內的演出公司,無論數量,還是舉辦芭蕾演出的熱情,盡管都在與日俱增,但對觀眾的審美取向和舞蹈的市場需求,至今缺乏深入的調查和量化的分析,因此,在對國內外芭團的評估和演出劇目的選擇上,始終缺乏準確性和系統性,對潛在的演出市場缺乏準確的把握,對現當代的演出劇目缺乏積極的引導,由此造成了19世紀末的古典芭蕾舞劇《天鵝湖》依然在21世紀的中國既叫好又叫座,而觀眾對此前的“早期”和“浪漫”這兩大時期的芭蕾舞劇,以及此后的“現代”和“當代”這兩大時期的交響芭蕾、爵士芭蕾、搖滾芭蕾、民俗芭蕾等風格樣式,則依然相當陌生,造成即使專家叫好,百姓也不買賬的被動局面,進而給中國當代文化的國際新形象帶來負面的影響。

正是由于舞團的運作缺乏科學高效的機制,演出公司和劇場作為銷售單位,則根本無法像西方的同類機構那樣,提前半年甚至一年便開始出售門票。司空見慣的事情是,我們的演出公司和劇場同舞團簽定了合同,并確定了演出劇目之后,宣傳與推廣的周期往往太短,有時候,根本就來不及展開太大的宣傳攻勢。

所謂“穩定的文化消費比例”,是指我們的舞團需要同演出公司和劇場精誠合作,開動腦筋,通過花樣百出的方式,有意識地在舞蹈觀眾中培養多樣的審美趣味和穩定的消費比例——以美國首都華盛頓特區的肯尼迪表演藝術中心為例,他們通過長年的努力,動用豐富的演出資源,有效地引導了各階層的觀眾,讓他們從每年的固定收入中,拿出一定比例的金額來消費包括舞蹈、歌劇、交響樂、美展、圖書在內的各類文化樣式,并將定期到劇場去觀摩各類演出,尤其是觀看以身心交互作用為特征、以非文字語言為載體的舞蹈,變成了一種輕松愉快、品味上乘的生活內容,由此形成了一個穩定的文化消費群,并為其再生產提供了大量的精神與經費支持。

經濟學家們認為,衡量小康社會的標準,不僅要看一個國家的人均收入水平,更要看其人均文化消費的水平。我深信,在中國成為全球第二大經濟體的今天,我們的舞蹈乃至整個表演藝術的創作、表演與消費,必將隨著國人物質生活與精神生活的同步提升,成為我們日常生活中須臾不可離的內容!

歐建平(中國藝術研究院舞蹈研究所所長)

(編輯:黃遠)

| · | 82位專家受聘中國藝術研究院研究生導師 |

| · | 藝研院為四川捐贈愛心書畫 |

| · | “時代影像”攝影展將辦 |

| · | 曲藝傳承 人才為本 名師高徒 示范帶動 |

| · | 當代刺繡精品展群芳爭妍 |