川人茶事

川人茶事

四川人喜歡喝茶,喝茶得進茶鋪,茶鋪遍布于四川的每一個犄角旮旯

對話 成都 1999年

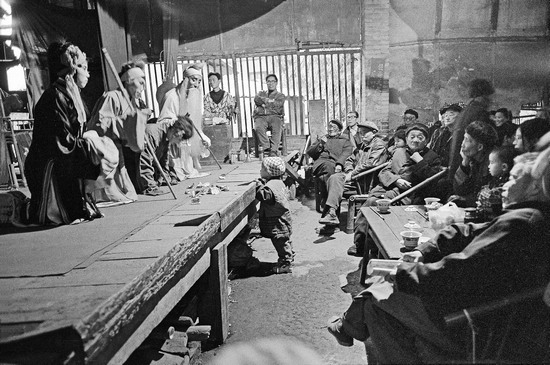

獻技 成都 1994年

掏耳朵 成都 1990年

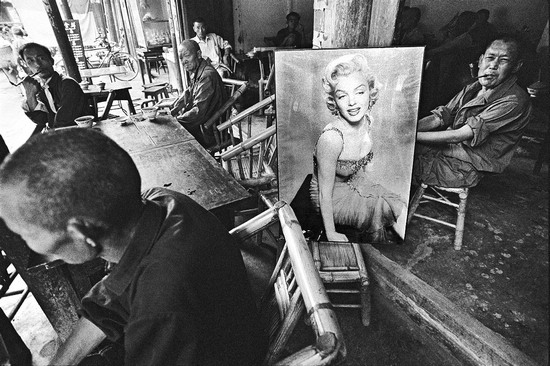

戲迷 白家 1987年

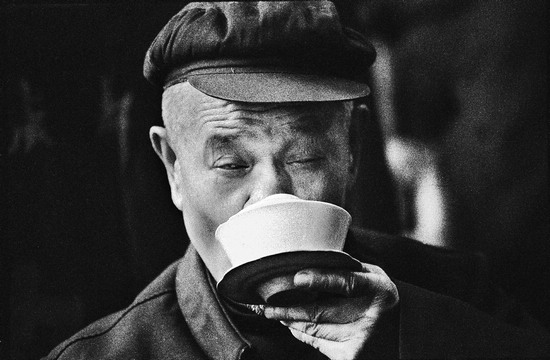

茶客 黃龍溪 1990年

蓋碗兒 成都 1988年

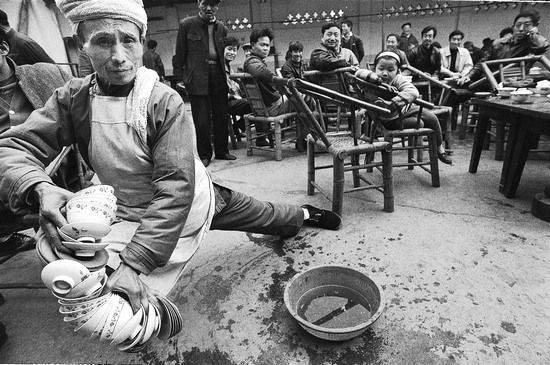

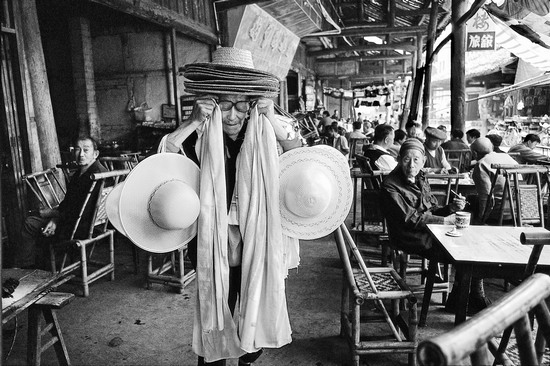

小販 羅城 2001年

多年前回灌縣(今四川省的都江堰市)老家,跟隨素有坐茶鋪癮癖的幺外公喝過一次早茶。雄雞剛一打鳴,幺外公便喚醒了酣睡中的我,來到距家僅百米開外的一座臨街茶鋪。天色尚黑,街燈昏黃,行人稀疏,但茶鋪里卻已是沸沸揚揚——喊堂的,問早的,茶船茶蓋稀里嘩啦的,渾然一片,仿佛全城人一天的生活從這里熱熱鬧鬧開始了。茶客之間一陣例行的寒暄之后,幺外公揀了“亙古不變”屬于自己的椅子坐下來(老茶客都有了固定的座位),泡上蓋碗茶,在東方既白的清晨,他那一動不動的身影就像是一尊朦朧的雕像。幺外公向來少言寡語,常常會這樣靜靜地、心如止水般,在茶鋪里坐上一整天,有時甚至連飯都忘記回家吃。此刻,從他沉迷的眼神中,我分明感覺到平日間少有顯現、只有坐茶鋪才流露無遺的對現實人生極大的滿足。這次喝早茶的經歷讓我對茶鋪產生了濃厚的興趣,長時間地估摸著:是什么原因讓幺外公如此迷戀茶鋪?從那以后,茶館里的那種特有的氛圍也隨著茶香在我心中氤氳,我也有了幺外公般的迷戀,茶館和茶客們的百態也成了我鏡頭中的一個主題。

在四川,茶鋪是人們生活割舍不開的重要部分,茶鋪可以作為“客廳或休息室”,當然也可以派生出許許多多其它用場。比如民國時期,成都有些茶鋪就成為了行幫社團或袍哥組織的聚會之所,這類茶鋪又被稱作“行業茶鋪”。如“安樂寺茶館是糧油業的;下東大街的閑居茶館是紗布業的;上東大街的‘留芳’、城守東大街的‘掬春樓’、春熙南段的‘清和茶樓’是絲綢緞業的;安樂寺對面新商場茶社、春熙東段江樓茶社、大科甲巷‘觀瀾閣’是印刷業的;提督街‘魏家祠茶社’是皮鞋業的;商業場的‘品香’是槍支鴉片的交易市場;督院街口的茶館是全城武師會聚之處;還有的茶館是同鄉會、同學會的會址,像中山公園(今文化宮)的茶館內就掛著富順縣旅省同鄉會、屏山縣旅省同鄉會等幾十個會牌。”(《民國時期的老成都》王澤華、王鶴著)這一傳統延續至今,當你看見茶鋪門前懸掛的“XX川劇玩友協會”、“XX街道老年協會”或“XX信鴿協會”等牌子時便不會感覺奇怪了。再如成都新開街“蘭園茶社”,雖不完全是從事蘭草買賣的場所,因地處花鳥集市,茶社中匯聚著不少生意人,他們干脆將其作為了與買主周旋的“戰場”。賣花鳥的和買花鳥的,各自泡上一碗茶,理理性性地討價還價,做到休閑與買賣兩不誤。正是茶鋪這種特有的人性化氛圍,使生意少了一些商戰中的硝煙與殘酷,多了一點兒世故人情味。我還記得當時有一幫“鳥串串”(專以倒買倒賣鳥兒為業的人),為首的三十歲出頭,經常穿一件己經很陳舊的黑色皮夾克,帶領五六名二十歲左右的小跟班以“蘭園”為據點做畫眉、鸚鵡等生意。平日無事時,大家圍坐在茶桌前打撲克賭一些小錢混時間,見有買主來,“皮夾克”一遞眼色,跟班們便蜂擁而上,有的手上提鳥籠充作賣鳥人,有的假扮顧客在買主跟前爭著與賣鳥人講價,還有的裝作互不相識的圍觀者在一旁哄抬行市、推波助瀾,好似唱一出大戲,其目的當然是為了激將買主的興趣而促成生意,千方百計將買主口袋里的錢鼓搗出來。

茶鋪性質各有不同,但茶中所飄溢出的飲茶之道卻是一致的。中國的茶道貫穿著中國的傳統文化精神,但不同地區和民族都按照自已的生活習俗賦與它不同的地域特色,形成眾多流派和千差萬別的表現形式,真可謂南北不同,東西各異。四川茶鋪的飲茶程式,既遵循了中國傳統茶文化的“茶道”精神,又執著地表現出四川特定的民風民俗和四川人固有的習性所好。因此,要了解四川茶鋪的“茶道”,既要將它放在中國傳統茶文化這個大背景上來考察,還要將它放在四川地域文化這一特定背景上來分析。四川茶鋪中舒適的竹椅方桌,極富人性化理念的“三件頭”蓋碗兒茶具,情有獨鐘、幽香四溢的茉莉花茶,沙缸濾水和老虎灶、銅壺燒水的方式……,以及堂倌師傅們精湛的摻茶技藝等,這些屬于四川茶鋪特有的“茶道”的表現,無不烙上了深深的地域文化的印跡。

時光荏苒,變化萬千,有的茶鋪仍在默默守候,有的已更換了容顏。把鏡頭對準川人茶事,只是不想忘卻心中對那份安逸恬適的依戀。

(編輯:競童)

| · | 蜀派古琴大師俞伯辭世享年92歲 |

| · | 中國文聯、中國民協送歡樂到四川遂寧 |

| · | 四川立法推動公共圖書館建設 |

| · | 四川在香港推介藏羌彝文化產業 |

| · | 綿竹孝德鎮年畫村:小年畫 大生意 |