西方中世紀手抄本的流轉(zhuǎn)

保羅·蓋蒂中心館藏手抄本

美國著名博物館保羅·蓋蒂中心于2月26日至5月12日展出一批珍貴的手抄本,展覽名為《道不盡的故事:中世紀手抄本的收藏與轉(zhuǎn)變》,所展示的作品來自蓋蒂博物館、赫斯特城堡以及外借的珍貴收藏,包括中世紀書籍、金箔和一些散落的書頁。該展覽是學者艾比·科恩菲爾德、蓋蒂手抄本副主任克里斯汀·柯林斯以及手抄本修復專家南希·特納合作的成果,為蓋蒂博物館珍藏的手抄本提供了一次夢幻般的歷史回顧機會。展覽中的每一部分都有自己的傳奇故事,比如穿越秘魯山脈的手抄本旅程以及獲得過皇家宮廷恩澤的手抄本。其中,蓋蒂博物館最珍貴的館藏之一穆魯亞(Murúa)手抄本也在展出之列。

手抄本易主軼事

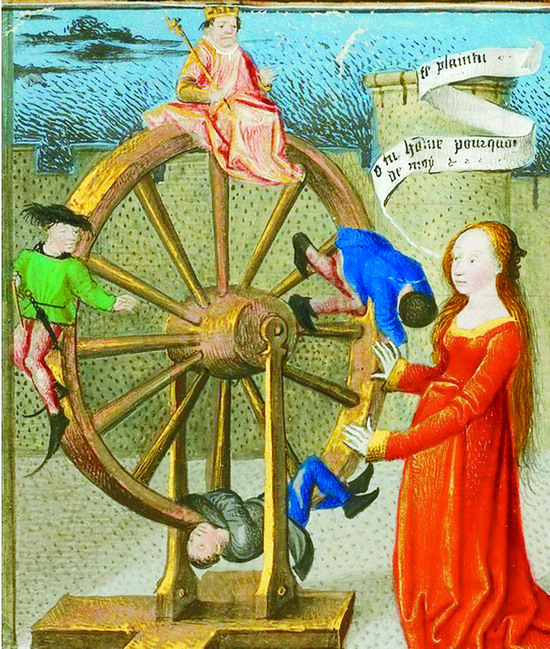

幾個世紀以來,中世紀手抄本曾經(jīng)被數(shù)度買賣、贈送或者是被盜。有些手抄本幸免于難,有些則已經(jīng)永遠佚失。它們也曾被有識之士保存與整理、珍愛與遺落、藏匿與展示。18世紀以后,它們被大量拆散成片,掛在墻上或裝進相框。它們在戰(zhàn)爭、火災、洪水、宗教沖突、政治動蕩中幸存,也在印刷術(shù)的發(fā)明和審美趣味的變化后得以保存。手抄本因其時光留下的獨特美、特殊的精神意義以及在羊皮紙上書寫的文字所帶來的力量而顯出其非凡價值。

“博物館創(chuàng)建人保羅·蓋蒂曾提到過,藝術(shù)品在進入博物館收藏之前應(yīng)當按照它本身所經(jīng)歷的‘故事’來分類。而這個展覽正是探索了數(shù)個世紀以來手抄本的使用和擁有。為公眾呈現(xiàn)出這些手抄本身上所發(fā)生的故事以及進行過哪些保護性措施,是很好的展覽方式。此外,這個展覽還展示了數(shù)個世紀以來數(shù)易其主的珍貴文物的非凡意義和價值。”保羅·蓋蒂博物館館長蒂莫西·波茨說。

一部手抄本的出處或者是所有權(quán)的歷史,常常能提供它最初為何制作以及日后擁有者的記錄。手抄本所有權(quán)的證據(jù),包括藏書者的標簽、題字、家族盾徽、收藏者的標記或者是夾在書頁間的便條等,都能夠重建起古老書籍在過去歲月中的流轉(zhuǎn)。一些災難性事件或者所有者的改變,都會掩蓋掉手抄本最初的來源,但縝密的研究有時可以使這些紛亂的故事浮出水面。

縱觀歷史,戰(zhàn)爭通常是促使手抄本遷徙的催化劑。蓋蒂博物館所藏穆魯亞手抄本,講述了杰出的印加王朝及其風俗史。西班牙修士穆魯亞在秘魯期間一直帶著這個手抄本——它被認為是最早的秘魯插圖史,而且早就為皇家收藏。這部手抄本先是被約瑟夫·波拿巴作為戰(zhàn)利品,之后落于威靈頓公爵之手,在拿破侖戰(zhàn)爭期間又被帶到英國。后來它出現(xiàn)在20世紀50年代德國科隆的一個拍賣會上。1983年,蓋蒂中心買下這部珍貴的書稿,其顛沛流離的歷史方告結(jié)束。

此外,手抄本的新主人也常編造新故事來消除前任擁有者的證據(jù),使得研究者的工作顯得愈加困難。例如,一個佛蘭德手抄本書頁上所寫“達斯科·達·盧切納將他的作品獻與大膽查理”,并自豪地將擁有者的徽章畫在頁腳空白處。然而,后來的所有者涂去了原始手稿贊助人的盾徽,在其周圍畫了一些花邊。

哥特式復興時期

19世紀是一個對中世紀狂熱追捧的癡迷期。作為對18世紀末19世紀初文化和社會動蕩的回應(yīng),那個時代被人們想象成“團結(jié)、虔誠、浪漫和騎士精神”的象征。中世紀藝術(shù)家有創(chuàng)意和技藝高超的手工制品,由于比現(xiàn)代社會大規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)品更像真正的藝術(shù)品而得到贊譽。這種對中世紀的興趣有時被稱為“哥特式復興”,它導致中世紀和文藝復興手抄本價值升值,甚至一些復制品都得到了追捧。

“在哥特式復興時期,對有插圖的手抄本的需求產(chǎn)生了大量偽造品。”南希·特納指出,例如,一位慷慨的收藏家暫借給展覽的一個描繪羅馬皇帝奧古斯都的手抄本書頁,其實是一個贗品。它是先擦去頁邊的裝飾,然后參照原來的手抄本重新繪制。偽造者是一個熟練的藝術(shù)家,他掌握了基本技術(shù),但錯誤地運用了金箔,那不是中世紀畫家最開始的做法。

一個帶來災難性結(jié)果的事件發(fā)生在19世紀對中世紀手抄本的興趣重新興起的時期。那時,人們?yōu)榱双@得更好的視覺效果,將插圖從書里切下來裝進相冊或者畫框。這些殘缺的手抄本被保存在博物館和私人住宅中,插圖的裁切破壞和損毀了原來的書頁。最近,又一個令人震驚的手抄本破壞事件與加州圣西緬赫斯特城堡的一個燈罩相關(guān),它以一部中世紀西班牙唱詩班的手抄本作為原材料制作。媒體大亨、藝術(shù)品收藏家威廉·倫道夫·赫斯特委托建筑師朱莉婭·摩根制作了這個燈罩,這位大亨還參與了設(shè)計。這件事為手抄本怎樣變成一個有價格的當代審美對象而不是歷史文物,提供了一個荒謬的例子。

手抄本的再利用

隨著價值觀念的改變,中世紀手抄本被改頭換面,服務(wù)于不同的用途。對書籍的禮拜或虔誠地使用變得過時,插圖也呈現(xiàn)新的形式來滿足當代的需要。隨著印刷術(shù)的發(fā)明,古老的羊皮手抄本被機器生產(chǎn)的書籍取代。早期的手抄經(jīng)卷不再被需要了,它們不再是因為文本或圖像而是因為羊皮紙恒久的時間力量而顯出自身價值。

據(jù)記載,1540年,一位英國評論家曾經(jīng)抱怨,從手抄本上割下來的紙頁被用作了清潔鞋子和燭臺的抹布、防油的壁紙、果醬罐蓋布、槍支填充料,甚至被賣給零售商、肥皂商和書籍裝訂商。類似這樣的再利用例子,還有一本公元800年左右?guī)в胁鍒D的、描寫圣馬丁故事的《圣經(jīng)》。15世紀時,這本書被拆分,用來增加其他早期書籍的裝飾性——書頁都被拆成條,作為手工縫制的保護條,防止柔軟的手工紙張縫紉孔變大。

過去的幾個世紀里能夠得以幸存下來的手抄本,大多是被修道院驅(qū)逐的修道士帶出來的,或者是從被焚毀的建筑里僥幸搶救出來的。如今,一部保存完好的中世紀手抄本幾乎成為價值連城的藝術(shù)瑰寶。克里斯汀·柯林斯說:“當這些手抄本成為博物館的收藏,它們將會結(jié)束多災多難的旅程,會被安全地保管、展出以及進行研究。”

(編輯:競童)