中國音樂劇發展要樹立“多重目標”——百老匯給我們的啟示

紐約百老匯外景

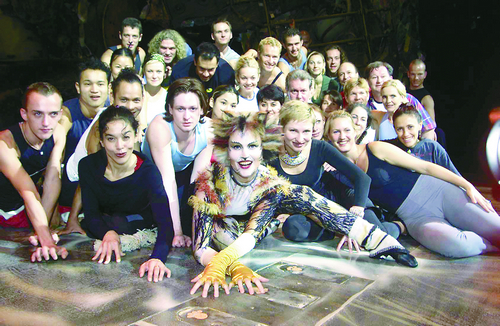

百老匯音樂劇《貓》劇照

一個城市的形象如何,取決于城市的經濟發展水平、城市的基礎設施和城市的文化。不少著名的世界城市也同時是“文化都市”。未來城市之間的競爭,也體現在城市文化的競爭上。可以說,城市化高度發展是當今世界的重要特征,而城市文化對于城市化和城市現代化有著重要的推動作用。

英美發達國家的舞蹈機構在社會組織結構中扮演著社會賦予的三重角色,即:公民文化角色、市場經營角色、藝術行業角色。反映著舞蹈既是一項公共文化事業,也是一項文化創意產業,還是一個藝術行業。三重角色的客觀存在,決定了其舞蹈組織機構以及從業者也是一個包含著“多重目標”(即社會公益目標、經濟效益目標、審美價值目標)的統一體,沒有哪一種角色能夠占據絕對的主導地位,“支配”或“役使”其他角色。

北京作為“城市文化綜合體”在全國有著不言而喻的優勢,比如有后海文化綜合體的北京傳統文化區,以三里屯為代表的時尚消費文化綜合體,以798藝術區為代表的藝術旅游區,此外還有南鑼鼓巷文化區、草場地藝術區、雍和藝術區、22院街、云起時等北京新興的藝術區。如何才能將北京打造為真正意義上的“文化都市”?筆者認為,在中國高級城市化的進程中,音樂劇這種20世紀逐漸發展和成熟起來的現代舞臺劇所具備的“藝術特征”和“市場特征”,決定了其理應成為打造城市文化的“標識”或“名片”。

音樂劇作為一種城市文化,決不僅僅是修建幾個、幾十個現代化的劇場那么簡單,它涉及到許多深層次的軟件類的東西。其實,城市文化中的“文化”主要是指精神方面的因素,即使有些以物質財富的狀態存在,但它也主要是指物化中的精神,而不是指物質本身。例如,著名的“百老匯”就不僅僅只是一個地域的概念。如今的“百老匯”實際上有了三層含義:第一層含義是地理概念,指美國紐約市時代廣場附近12個街區以內的40家劇院;第二層含義是在百老匯地區進行的以音樂劇為主的各類劇場演出;第三層含義是整個百老匯這個產業鏈(聯盟),這樣的產業也包括在紐約市以外的地區,比如2011年5月,洛杉磯就迎來了當地百老匯劇院區現存歷史最悠久的3座劇院成立100周年紀念。

百老匯也離不開政府支持

像百老匯、西區那樣具有聚集性、關聯性、輻射性和消費性的重合性特征的劇場產業,使城市的音樂劇及其活動有更多的“硬件”設施作依托,這是顯而易見的。相對而言,我們更應該看到,這些劇院區與我們正在建設的“演藝區”和“演藝院線”不同,它們并非是由政府出面集中打造的劇院區,而是經過市場和歲月的選擇與淘汰形成的。

百老匯劇院文化于上世紀20年代年代開始迅速蓬勃發展,劇場像雨后春筍一般幾乎在一夜之間拔地而起。上世紀20年代末,是百老匯藝術的鼎盛時期,1925年這里的劇院達到80余家。但這種好景卻被上世紀30年代初的經濟危機畫上句號,只有其中少部分在市場中生存下來。如今40家百老匯劇場中大部分劇場的年齡都超過了80歲。

從新的起點尋找城市的品位和城市的精神,中國城市文化構建的特點之一就是文化建設的整體思路由政府來倡導引領。政府的職責是服務社會,為經濟、社會的發展提供政策和財政支持。其實,即便在美國這樣市場經濟高度發達,沒有文化部的國家,美國政府對于百老匯的音樂劇文化建構也起到了重要的作用。比如,上個世紀30年代羅斯福總統的“新政”;80年代紐約朱利安尼市長對百老匯街區色情行業的清理;“9·11”后市政府積極應對的措施等。

可見,音樂劇作為打造中國城市文化的“一張名片”同樣可成為一種由政府行政主管部門牽頭組織指導的文化活動。近年,以資本為紐帶,實行跨地區、跨行業、跨所有制、跨媒體兼并重組的國有骨干演藝企業不斷涌現,成為中國演藝市場上的生力軍,有效推進演藝與旅游、創意、高新技術等產業深度融合。

音樂劇制作并不都是為了營利

與我國不同,美國劇院產業有一條非常明晰的界限:百老匯是清一色要照章納稅的營利性演藝劇場;而外百老匯和外外百老匯則多為小型非營利性各類演出。由于“非營利性”就可以享受減免稅的待遇,還能申請到聯邦或地方的各種財政補貼,因此觀眾可以從票價的差別上,分辨出“商業劇”與“實驗劇”,“營利劇”與“非營利劇”,百老匯、外百老匯以及外外百老匯等的演出。親歷紐約的戲劇生態,你便可以自由游走于商戰游戲的百老匯音樂劇和憑萬千古怪創意生存的外百老匯各類現場演出中,“營利”與“非營利”的兼收并蓄是那么自如、那么分明。百老匯并不深刻,要的是精良的品質;外百老匯不求巨型,要的是實驗的精神;外外百老匯并不商業,要的是挑戰的架勢。要知道紐約的這個扎實的產業鏈結構并不是一蹴而就的,它是在近百年的發展基礎上逐漸成形的。

因此,我們不能只看見百老匯那40家劇院閃爍的霓虹燈,那是成名成功者的舞臺,那是“大師、大腕”的平臺,對于創作者而言,實際上有很多都還不能進入到那個圈子,他們完全可以通過“外百老匯”和“外外百老匯”的平臺通向成功。音樂劇也才能從“非營利”走向“營利”!演員也才能從“出眾”走向“杰出”!創作者也才能從“脫穎而出”走向“出類拔萃”。

在中國,總的原則是政府扶持(推動、倡導)、社會參與、企業承辦、市場運作、規范管理、專家指導、媒體支持、觀眾評判。在北京,“北京天壇演藝區”的打造絕不只是一個物質層面的劇院聚集區而已,希望各種配套軟體都能有效支撐,使之不僅成為一個“集文化、旅游、商業、娛樂于一體”的東方文化的原創與傳播中心,關鍵是使傳播的內容、機制、制度、觀念等能有效整合。

主要包括幾個方面:其一,音樂劇創演的組織創新,涉及創作人員、演員個體和群體,比如對于創作人員的“聘任制”、“版稅制”、“利潤分成制”等;對于演員的“班底制”、“聘任制”、“明星制”,或是積極扶持新人等;對于演出組織的“劇團、劇場合一制”(劇場管理劇團)、“項目制”、“項目工作坊制”等。其二,音樂劇創演的管理創新,主要指政府和行業協會的角色定位。中國尤其應該建立音樂劇行業協會,在行業維權和行業自律這兩個方面發揮更大的作用,公正地推動文化市場的有序化;政府指導行業協會構建演出行業的監管平臺,在監管平臺的基礎上,建立中介性質的音樂劇演出行業藝術質量評估中心,積極開拓并培育音樂劇觀眾群體。其三,音樂劇創演的經營創新,指音樂劇演出行業的產業鏈;扶植表演藝術相關行業,健全演出團體、演出場所、演出公司產業生態鏈。創建機制,促成音樂劇與相關產業的跨領域合作,包括錄音、錄像、出版、觀光等。

“國際性”不是衡量一切的標準

如何構建中國音樂劇生態或者城市音樂劇生態?這是個老問題。

一方面,這個生態要以本土資源特點為基礎,策劃設計推出新的文化品牌,改善崇洋心理和文化依附感,熔鑄民族個性;中國古代哲學中有著豐富的人文資源,同時還要有對中國當代社會敞開懷抱的文化品格。其關鍵在于“再造傳統”和“國際視野”,關乎中國內容(傳統內容和現代的中國內容)的國際接受。“民族的”可以成為“世界的”條件之一,但沒必要一定要成為世界的。讓西方人也來學我們的京劇,這顯然不現實,更何況地方歌舞(劇)最有魅力的文本價值是很難轉譯成另一種語言的。重要的是我們應該把延續地方歌舞(劇)的生命當作一個追求,承載主導文藝思想和精英文化追求的當代戲曲、當代京劇是一條路徑;用戲曲等作為音樂舞蹈素材、進入市場規則的民族音樂劇也是一條路徑。由此說來,多樣化的中國民族歌舞劇也可以有兩種大類型:一類是用“國際性”的現代通用劇場語言講述當代中國人的故事;二類是用“國際性”的民族特有劇場語言講述特色的中國故事。

另一方面,在引進和原創上,打造多元化的中國音樂劇觀,多元共生、尊重差異應該成為我們的共識;中國音樂劇不是一兩部豪華巨制造就的,也不是個別藝術家的“象牙塔”,更不能是“政績工程”,要盡快走出“音樂劇就是賺錢的機器,音樂劇就是豪華大制作”的認識誤區。

總而言之,音樂劇的演出市場應有多種聲音并存:商業的聲音(演藝企業的廣告宣傳)、藝術的聲音(專業評論)、觀眾的聲音(大眾判斷)。其實,音樂劇能成為百老匯和西區劇院的核心,并不是劇場的老板、劇目的制作人、行業專家、某屆政府等方面的意愿所能決定的,音樂劇的真正決定權在于普通觀眾。其實,這也是為什么在中國計劃經濟年代,音樂劇只能在專業圈子里進行文化交流;或是為什么在市場經濟年代,如果將從事“產業化”演出的目的定位于“樹政績”、“捧獎杯”或“賺取短期利潤”,都無法發展音樂劇的主要原因。從某種程度上說,觀眾其實要比政府、專家更懂得演出的好壞,也更善于結合自身的經濟條件選擇演出。可以說,中國的音樂劇從業者從事原創音樂劇的嘗試,雖然仍需要領導的支持,專家的引導,但更需要觀眾的評判。改善這種狀況,需要建立多層次、多方面的溝通渠道和模式。中國的老百姓對音樂劇這種形式不太熟悉,還沒有形成固定的觀眾群體,市場仍需要培育。在這方面,我們的探索之路才剛剛起步。

(編輯:單軒)