和四十米弧面空間共振

作為首個(gè)進(jìn)入中國(guó)美術(shù)館主展廳的抽象藝術(shù)家個(gè)展譚平2012展:《1劃》將于12月7日與公眾見面,專門為此展創(chuàng)作的作品《+40m》在展館中如何給觀眾帶來不一般的視覺體驗(yàn),譚平有話要說。

——編 者

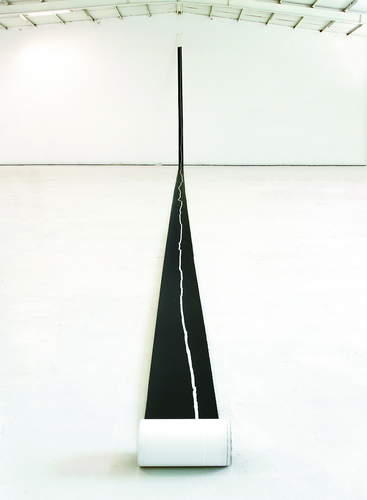

《+40m》豎掛場(chǎng)景

我認(rèn)為一件好的藝術(shù)作品,作品自身的質(zhì)量只是評(píng)價(jià)它的一個(gè)最基本的方面,作品未來將要展示的空間是作品最終完成的完整體現(xiàn)。藝術(shù)家在創(chuàng)作的時(shí)候是否考慮“空間”因素,如何確立作品與“空間”的關(guān)系,這些思考是決定最后創(chuàng)作出的作品能否呈現(xiàn)一個(gè)完整形態(tài)的關(guān)鍵。

在中國(guó)美術(shù)館中廳做展覽,對(duì)一個(gè)中國(guó)藝術(shù)家來講,是一生當(dāng)中很重要的事情,每個(gè)人都會(huì)將自己積攢的力量擲入這個(gè)空間,選擇自己最重要的作品在中廳呈現(xiàn)成為一件毋庸置疑的事。我有幸成為第一個(gè)在美術(shù)館中廳舉辦個(gè)展的中國(guó)抽象藝術(shù)家,那么此時(shí)此刻,對(duì)我自己和對(duì)美術(shù)館來講,舉辦這樣的展覽,意義到底在哪里?展出以往已經(jīng)完成的作品還是為此空間去創(chuàng)作?當(dāng)然是后者。為此我不斷地去展廳看場(chǎng)地,想象一件什么樣的抽象作品能夠和將近40米的圓弧墻面,帶著權(quán)威感的空間形態(tài)對(duì)話,如何打破我們對(duì)經(jīng)典展廳的固有認(rèn)識(shí),如何讓一個(gè)抽象展覽、一件抽象作品成為一次對(duì)觀者和空間的雙重挑戰(zhàn),如何賦予這個(gè)傳統(tǒng)空間以新的意義?那么拋棄放置傳統(tǒng)的、大型的、帶有經(jīng)典畫框裝裱的平面繪畫作品的想法是我第一件要做的事。

創(chuàng)作一件能和這個(gè)40米的弧面空間共振的作品,其作品需要聚集足夠的張力和強(qiáng)度,才能占據(jù)這個(gè)空間。開始的時(shí)候我設(shè)想以尺度宏大和強(qiáng)烈的多媒體形式來制造另一種氛圍,而當(dāng)我試著尋找內(nèi)心最初的沖動(dòng),追溯藝術(shù)本源的時(shí)候,弧型空間靜謐下來,一條細(xì)細(xì)的曲線橫貫弧形墻面。

我們是從一個(gè)圓開始認(rèn)識(shí)世界。就像第一次拿起畫筆的小孩,畫一個(gè)人就是一個(gè)圓形,隨著年齡的增長(zhǎng),他會(huì)在大圓上面畫出小圓,畫出人的胳膊和腿。上小學(xué)的時(shí)候,內(nèi)心的破壞欲蠢蠢欲動(dòng),一顆不安分的種子拒絕接受一切被框住的理想。放學(xué)路上狂奔的手里拿著不知道從哪里撿來的小木棍一路涂劃,從一個(gè)胡同飛奔到另一個(gè)胡同,手里的棍子飛速地劃過這面墻,斷開,再到下一面墻,接上,留下彎彎曲曲的痕跡仿佛是青春破壞的足跡。十二三歲的年紀(jì)給我最強(qiáng)的感受就是這樣的破壞欲,一種無拘無束的狀態(tài)。那么今天,在美術(shù)館,在這么長(zhǎng)的一面墻上,我應(yīng)該找回那樣的狀態(tài)嗎?還是用一根40米的長(zhǎng)線以頑童的心態(tài)完成一次精神旅程的遠(yuǎn)足?

這是一個(gè)激動(dòng)人心的靈感,一把圓口刻刀與一塊長(zhǎng)長(zhǎng)的木板,如同決斗的雙方,靜靜地等待開始的口令。一把刻刀在40米長(zhǎng)的木板行走需要非常復(fù)雜的準(zhǔn)備工作,從對(duì)刻刀種類的選擇,到刀的尺度與我身體的尺度相協(xié)調(diào);木板材質(zhì)則要求這種板要刀刻下去既能游刃有余,刀刻留下的痕跡還要稍微有點(diǎn)稚拙。40米長(zhǎng)的一條線,用了6個(gè)小時(shí)一氣呵成。刻刀與木板接觸的瞬間如同鋒利的刀劃開皮膚,深深地,慢慢地行走,不斷深入這塊黑色平面的內(nèi)部。在工作的時(shí)刻,我并不會(huì)想“人生”那么大的主題,只是去感受刻刀刻進(jìn)木板里的阻頓與游刃,以及發(fā)出的咔咔聲音。刻刀在我的手里在接觸木板的一瞬間成為我精神的出口,跟隨著我的生命移動(dòng),呈現(xiàn)我對(duì)藝術(shù)與人生的認(rèn)識(shí)。

(編輯:竹子)