回望晚明——兼談?wù)箯d效應(yīng)

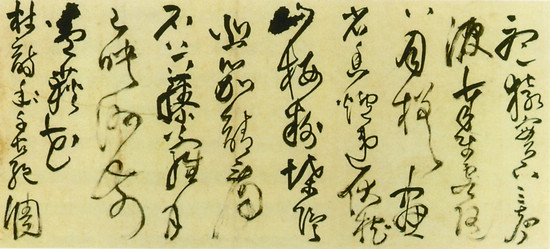

杜陵秋興詩 王 鐸(明)

上世紀80年代至新世紀之初,中國書壇追慕晚明變革書風的思潮甚眾。在這個紛擾多元又兼容并包的文化時代,為何晚明書風重又被當代書壇選擇、認可、推崇?推崇晚明書風之于當代究竟意義何在?這一時期書法藝術(shù)究竟以怎樣的藝術(shù)魅力滋養(yǎng)并影響著當代書法家的思考和創(chuàng)作?

明中葉以后是中國文化發(fā)展史上的重要時期。從哲學到文學藝術(shù)領(lǐng)域,興起了解放思想、張揚性靈、反對模擬復(fù)古的思潮。一大批藝術(shù)家重個性、重獨創(chuàng)、重主體性情的抒發(fā)——李贄的“童心”說,湯顯祖的“唯情”說,公安派的“性靈”說,董其昌在藝術(shù)上主張“天真”和“平淡”,徐渭則強調(diào)“獨創(chuàng)”和“天成”。這股思想變革的潮流,帶來了書法史上的重大變革。在明末,張瑞圖、倪元璐、黃道周、王鐸、傅山等諸書家的書法作品中,便能看到思想自由、個性解放的洗禮對他們書法藝術(shù)語言及審美觀念的影響。始終植根于“二王”帖學、循規(guī)入矩的“三宋二沈”、“吳門四家”,影響到晚明的“云間書派”;而早期的宋克、中期的祝允明以降,王鐸、傅山、八大等人,與徐渭、董其昌、倪元璐等人匯成一股藝術(shù)潮流,他們對于書法的筆法氣韻之美、墨意氣勢之美、章法形式氣象之美進行深層開掘——徐渭的曠達奔放不拘一格,張瑞圖的結(jié)體尖峭方折,黃道周的章法綿密拘攣,倪元璐的筆法峭拔逼仄,以及集大成的王鐸在筆法、墨法、章法的處理實踐上表現(xiàn)得大氣厚重、廣開奇局——打破了魏晉至元末明初尺牘、手卷案頭的把玩審美貫性,改為廳堂遠距離視覺欣賞的藝術(shù)形式,書法家徐利明等曾撰文認為,正是從晚明的巨軸行草開始,中國書法進入當代書法創(chuàng)作的“先驗時期”。

晚明書法與當代潮流有著天然相仿的“基因”,因而,當代書壇對于王覺斯、傅青主的追捧亦有些亦步亦趨之感。當代書法進入展覽時代以來,與晚明書家“小字到大字、坐書到立書、案頭品到壁上觀”的創(chuàng)作語境頗有相通之處。這讓晚明書法一方面作為傳統(tǒng)書法藝術(shù)創(chuàng)作的延續(xù),另一方面又成為當代書法創(chuàng)作的“先驗者”,在書法藝術(shù)走向純藝術(shù)審美的道路上扮演了舉足輕重的角色,有著承前啟后的意義,它讓文人自娛式的書法創(chuàng)作逐步走向“自娛亦娛人”的展示式創(chuàng)作,導致了如今書法創(chuàng)作觀念的重大改變。

而今,展廳效應(yīng)幾乎演變成為“展覽至上”,導致書法創(chuàng)作的幅式普遍向大幅、巨幅發(fā)展;展覽中漫山遍野的條屏闖入視線,更是書家為了追求書法作品幅式的共同創(chuàng)作取向。同時,小楷書、小行書、小草書作品也為遷就展廳效應(yīng),選擇劃分若干個塊面上下相續(xù)成大型條幅或左右相續(xù)成大型橫幅。這是傳統(tǒng)幅式面對當代書法文化語境而不得不做出的適應(yīng)與調(diào)整。300余年前,傅山寫下“死蛇掛樹”一般連綿纏繞的線條,如同蝴蝶振翅,形成了當代書壇“反正統(tǒng)、尚奇異”的總體特征。

同時,一些書家也發(fā)現(xiàn),在宏大的尺幅之中,不少書法藝術(shù)本體的內(nèi)容卻再也禁不起細看。一些年輕書家追求點畫起止的粗頭亂服,美其名曰“痛快淋漓、一氣呵成”;“王鐸的字,注意到了勢的拓展,并在將小字放大過程中不失筆法的精微,強調(diào)筆勢章法的協(xié)調(diào)和奇崛氣勢。其實,我們細細品味王鐸的書法作品,就會發(fā)現(xiàn)他在藝術(shù)上確實達到了爐火純青,其用筆是很精到的”。書法家胡秋萍認為,20世紀末期行草書創(chuàng)作開始追慕晚明變革書風的熱潮,讓書家重氣勢、重視覺效果,但對于“流”而非“源”的追摹,讓一些書法創(chuàng)作者把個性風格和表現(xiàn)主義的東西張揚過頭。“當代書法在技術(shù)品位上爭奇斗艷,然而,也就在形式至上的展賽熱潮中,我們又一次感受到了書家人文精神的缺失。像學識、修養(yǎng)、氣度這些自宋以來被傳統(tǒng)書家奉為書法之靈魂的東西已被過度的形式張揚所消解。重技巧,輕內(nèi)涵,無論怎么花樣翻新,也只能稱作匠才而已。”徐利明說。

面對徐渭、倪元璐充溢了大風起兮云飛揚一般豪邁與雄渾的作品,書法界要做的,似乎不應(yīng)是如何“如燈取影、不失毫發(fā)”地臨摹和復(fù)制,而是改變盲從的藝術(shù)心態(tài),思索深入傳統(tǒng)并從傳統(tǒng)中轉(zhuǎn)換出繁復(fù)、多元的審美趣向,用中國式的筆墨書寫的問題。回望晚明,就有著如同書法家邱振中所言,“只有當線條獲得足夠的表現(xiàn)力時,書寫才上升為藝術(shù),線條組織才上升為藝術(shù)語言”的文化意義。

朱衣道人傅青主在他的時代看到了元朝以來巧媚造作之惡習,便振臂一呼“寧拙勿巧,寧丑勿媚,寧支離勿輕滑,寧直率勿安排”,力求從拙、丑、支離、率直4個審美因素進行矯正;而今,要想診治當代的展廳效應(yīng),也應(yīng)像傅山、王鐸那樣“施以法術(shù)”——這似乎就是當代有所作為的書法家們所肩負的責任。

(編輯:單鳴)