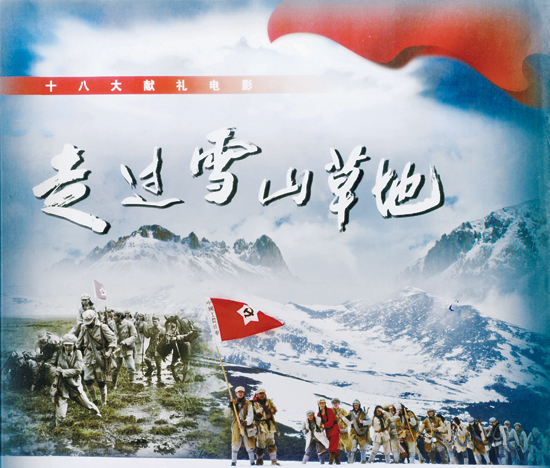

[百家論藝]王朝柱編劇電影《走過雪山草地》

向黨的十八大獻禮重點影片《走過雪山草地》于11月8日公映,影片生動地再現了紅軍長征中爬雪山、過草地的艱難歷程,真實刻畫了紅軍戰士壯烈的革命激情,真情謳歌了紅軍戰士用鮮血和生命凝練的長征精神,獲得了普遍的贊譽和好評。本報特刊發一組影片主創的創作感悟和著名學者的評論文章,以饗讀者。 ——編 者

對長征精神的新發掘

□ 李 準(著名文藝評論家)

中國共產黨領導的中國工農紅軍二萬五千里長征,不僅創造了包括軍事奇跡在內的多種人間奇跡,而且創造了“革命理想高于天”的人類精神奇跡。長征精神是永恒的,長征題材的文藝創作,對長征精神的形象揭示也是常寫常新。

電影《走過雪山草地》是一部小投入小規模的片子,但它卻通過對一支掉隊的紅軍劇團小分隊獨立完成爬雪山、過草地任務的激情書寫,從維護底層勞動者生命尊嚴與自由的視角對長征精神做出了新的發掘,對美好信仰的追求、革命理想的堅守能變成戰勝一切艱難困苦的無比強大的物質力量做出了真實而震撼的精神描繪,因而也有力地打通了歷史與現實的精神聯系。

紅軍新戰士十歲紅,原是底層川劇女藝人,十歲演出走紅,她一心想演好戲過好日子。但在人剝削人、人壓迫人的舊制度下,底層藝人卻被看作下九流,備受歧視,甚至無法擺脫被惡霸搶奪的命運。紅軍不僅從危難中救出了她,還像對待兄弟姐妹那樣關心她、愛護她,從這種鮮明對比中她第一次感受到了生命的自由與溫暖。當上女紅軍后,正當她為沒有軍裝而發愁時,姚老師把自己的軍帽戴在她頭上,她喜出望外地去撫摸軍帽上的紅五星。她為什么那么激動?因為她從中找到了生命的尊嚴感。在雪山頂上,她自告奮勇為小分隊下山探路,當突發的雪崩迎面襲來時,她臉上沒有驚慌與后悔,有的只是鎮定與從容,這又是為什么?因為她從小分隊指戰員們信任與期待的目光中發現了生命的價值與意義,認識到為革命隊伍的美好前景而犧牲是一種驕傲。

苦妹子被赤貧的媽媽生在野地里,少女時就被迫當了童養媳,嘗盡人世的艱苦與屈辱。小分隊救了她,她也成了紅軍隊伍的一員,在指戰員們的呵護下,她第一次感受到自己活得像個人。因為她結婚懷了孕,戰士們在過雪山草地時多分給她一份糧食,小分隊唯一的一匹戰馬也讓給她騎,凡此種種,讓她深深體會到工農紅軍才是最能保護每個人生命尊嚴的隊伍,是真正能給老百姓帶來生命自由和平等的希望所在。她愛丈夫,但更愛紅軍。當丈夫歐陽瓊因革命意志動搖而帶槍逃跑并首先開槍打傷她時,作為柔弱女子的她不愿自己的孩子有一個當逃兵的爸爸,更不愿看到歐陽瓊的逃跑可能給小分隊帶來被剿滅的悲劇。她愛自己的肉體生命,但更愛自己心中的美好信仰和革命理想。在過草地時她從馬上摔下來流血不止,腹中胎兒又是橫位難產,小分隊指戰員們焦急萬分卻又束手無策,此時此景,她選擇了為減少戰友負擔而毅然走向草地中的陷坑。這又是為什么?因為她明白個人的犧牲能換來集體的勝利,為美好的信仰而獻身正是永恒的開始。

戰士老馬也是來自底層,給部隊首長當過警衛員,在小分隊還負責喂馬和牽馬,質樸又滿臉滄桑。一路上他默默地咬牙克服各種困難不叫苦,還特別熱心地幫助正在身體發育期的少女戰士彤兒。過草地時彤兒因糧袋破漏斷了頓,他把自己的炒面給她吃,騙她說自己有存貨。戰士龍海因誤會而多次挖苦他,直到誤以為他吃獨食而去找他時,才發現他已餓死在草地上,那鼓鼓的干糧袋里原來裝的都是枯草。他為什么忍受饑餓至死不言,多次被戰友誤會也不做一句解釋?因為在他看來,能把一生都獻給紅軍救苦救難的事業就是維護生命的最高尊嚴,盡一己之力幫助年輕戰友走出草地就是活得很值,與之相比,任何個人的得失與榮辱就都顯得微不足道了。

十歲紅為給紅軍探路而獻身,苦妹子為維護神圣理想而向歐陽瓊開槍,為保證紅軍隊伍順利前行而自沉陷坑,老馬為救助彤兒而甘愿犧牲生命和置個人毀譽于不顧,作為全劇的幾個高潮,集中而又令人信服地揭示出:正因為紅軍的革命理想是以維護每個人的生命尊嚴為基礎的,是把廣大底層勞動者的美好信仰追求加以集中和升華的,所以能指引和鼓舞紅軍戰勝各種艱難險阻走向勝利,所以長征精神才是普世的永恒的。這樣站在以人為本的時代精神制高點,對長征和長征精神做出新的深度發現,不僅又一次照亮了歷史,也是對在現實生活中堅守革命理想、加強美好人生信仰追求的一種激情呼喚,實屬難能可貴。與這種內容追求相適應,影片敘事線索集中而流暢,不搞獵奇和熱鬧,不追求強情節式的戲劇效果,致力于敘事風格的沉浮與舒緩,在質樸中揭示美好,在平凡中凸顯崇高。在情景交融的畫面中,那藍天、雪山、高聳的松柏、清澈的溪流,還有那彌望的草地,都是影片主人公們內心世界的寫照與象征,在讓觀眾感受形式之美的同時,也留下了聯想的空間。

山樣的崇高 雪樣的潔白

□ 李碩儒(著名文藝評論家)

看王朝柱編劇的《走過雪山草地》不禁心旌激蕩,聯想多多。長征,作為發生在20世紀的曠古未有的人類創舉,至今已經書寫了半個多世紀,如今這個題材還好不好寫、若寫又該怎么寫?《走過雪山草地》給我們開啟了一扇亮麗的窗口:它沒有戰云密布和幾十萬國民黨大軍的圍追堵截,沒有血肉橫飛氣搏云天戰鼓聲聲的場面,而是從始至終寫了一個十幾人的文工團爬雪山、過草地的故事。就在他們苦思苦想尋找過雪山的路徑時,鬼使神差地在喇嘛廟里巧遇雪蓮仙子般的十歲紅。可十歲紅并非什么“仙子”,而是一位被人賣來賣去糟踐蹂躪從沒享受過做人尊嚴的唱川劇的女子。她篤信佛祖,她虔信有觀世音菩薩的保佑就萬劫能消,就能找到她的理想天堂——紅軍隊伍,找回她做人的尊嚴與自由。果然,當紅軍遇到她時,她也找到了他們。至此,那圣潔如畫的外部環境,那崇高闊遠的心靈理想,都以如夢如幻的電影語言構建出一首首詩樣的意象符號,這符號就是崇高、美麗、善良、尊嚴,就是解放自身最終解放全人類的偉大信念。然而,當浪漫的理想遭遇惡劣的雪山崩裂時,美被惡擊碎了,十歲紅帶領紅軍跨上雪山時,這位年輕貌美的生命葬身于那轟然而起的雪崩中。可編導并不想讓人們失望,就在十歲紅犧牲前,已用一連串詩意的鋪墊讓她找到了理想——紅軍,完成了信仰的轉換——由信佛到信紅軍,得到了她從未得到過的關愛、尊嚴和信賴。

也是在浪漫與現實的沖撞中,我們遭到了又一次美的碎裂的轟擊:身懷六甲的苦妹子與丈夫歐陽瓊在戰亂中團聚后初嘗甜蜜,就因為一個堅定一個動搖,一個勇往直前一個怯懦出逃,終歸發展到兩槍相向,歐陽被擊斃于深夜的泥水中。不同以往的是,夫妻對射并不簡單地是因為立場不同的敵我反目,編導以細膩而有層次的鏡頭告訴觀眾:歐陽開槍是為了擺脫苦妹子的窮追不舍,慌急中走了火;苦妹子開槍是為了留住他而不致成為逃兵,這才有苦妹子拖著懷孕的肚子奔過泥水抱起歐陽的大哭失聲……這些鏡頭的遞進與其說是為了故事的敘述,不如說是人物心理的闡釋。于是,人物性格的刻畫、夫妻情與革命理想的碰撞與抉擇、人性最柔軟部位的展示都達到了極致。接下來就是橫在苦妹子面前的另一個抉擇——生,還是死?她并未因丈夫的死而卻步。她相信自己能到達長征目的地,并且憧憬著要為革命生下一個小紅軍……然而命運多劫,大雨滂沱中她臨產了,雖然環境惡劣,這小生命的即將降臨還是給同志們送來了無限喜悅。不幸的是,她橫位難產,就在眾人焦急無著時,她悄悄爬出帳篷,一步步走向水深沒頂的草地,在同志們倉皇呼喚中,她含笑沒入水底……她不是失望,不是決絕,而是為了不再拖累大家,是為了以自己的死換來戰友的生。又是一次信仰的升華,一次人性的生輝!

《走過雪山草地》展現了女性的剛烈美與柔韌美,也展現了男性的渾厚美與沉默美,這就是老馬的形象塑造。他總是笑呵呵地沉默著。在笑呵呵中,他哄騙彤兒說他可以將彤兒灑漏的炒面“變”回來,結果卻是將自己的炒面偷偷裝進彤兒的糧袋里;在沉默中,他不怨戰友們說他偷吃“獨食”的風言風語,躲到無人處以野菜充饑、將野草裝入糧袋,終歸為彤兒的生,情愿自己餓死在草叢中……這渾厚之美美如大地雪山,這沉默之美無聲勝有聲,終歸,在人們脫帽致哀、壓抑得就要爆炸之時,張副參謀長親手開槍打死了自己的戰馬,這是對老馬和老馬精神的祭奠,更是為不再餓死戰友的痛心而別無選擇的辦法。

長征途中一個掉了隊的文工團,文工團中的幾個女兵和幾個男兵,裝在這幾個男兵女兵心中的信仰理想和他們對生與死、愛與恨、美與丑的行為信念,這就是編劇王朝柱的選材和立意。從題材說,早已寫了又寫;從立意說,的確如詩如畫,且畫中有深意,詩中有大言。探其奧妙,就是編劇在眾人早已寫了多少遍的題材中,經過時間的沉淀、歷史的陶冶后,另辟蹊徑,別開視角,并以自己獨特的藝術觸覺探微取精,以不同的氛圍、不同人群的文化心理書寫共同的長征精神和崇高信念。這次成功又一次驗證了魯迅先生關于文學創作“選材要嚴,開掘要深”的精道之論。

不僅僅是信仰 還有美的心態

□ 王才濤(電影《走過雪山草地》導演)

如果說王朝柱老師之前的電視劇《長征》寫的是大人物的壯美,那么《走過雪山草地》寫的則是小人物的秀美。《走過雪山草地》可以說是景美、畫面美、人美、精神美。一個人在惡劣的環境下,能夠堅持下來,不僅僅需要有信仰,還需要一種美的心態。

我剛拿到這個劇本的時候叫《永遠的雪山草地》,現在叫《走過過雪山草地》。我剛看到這個劇本的時候,就認為這不是常規寫長征的主旋律電影。我拍的過程中,就想到按照傳統的走長征的辦法拍,還是換一個角度來看這個事情?什么是美?美之所以美的原因,你的內心世界是怎么樣的,你看到的世界就是什么樣的。

長征是一個歷史的再現,《走過雪山草地》中無論是苦妹子也好、老馬也好、歐陽也好,在歷史中都曾有過原型,可以說是真實的歷史。但是我認為歷史題材的影片只要你在拍,肯定就有現代人的主觀判斷,不可能是原封不動的歷史再現。我想最重要的是精神的真實。我一直有這樣一個觀點:就算是當時有戰地記者拿著超8攝影機跟著記錄下長征當時的一切,也不一定就是歷史的真實。只要有鏡頭,就有主觀,就沒有絕對意義上的真實。

王朝柱老師之前就給我講過這個長征故事,他說寫的是普通人的、年輕化的“長征”,是很文藝片特色的“長征”。我對這個題材也很感興趣,王朝柱老師找我,也是希望我能夠用一種與以往不同的方法去詮釋這個題材,去帶進一些不一樣的東西。王朝柱老師大約有20多年沒有寫電影劇本了,這期間一直都是在寫電視劇劇本,去年和今年他寫的《第一大總統》《走過雪山草地》,都是我來拍的,也可見他對我們年輕一代導演的提攜與信任。在研討會上,有不少專家都說到了我們是“老王”與“小王”的組合。

記得在國家廣電總局主辦的獻禮十八大電影推介會上,我可能是所推介的這些獻禮電影導演中最年輕的,我是“80后”。在觀眾普遍的思維模式中,可能會用一種表面的方式來看待現在的這些主旋律影片,甚至是有一種偏見。我不知道其他創作者是怎樣完成影片拍攝的,起碼我自己是用非常認真的態度來拍的。我在現場看監視器的時候、在拍完回來剪片的時候,都有那種剎那間的激動,真正感受到那時候的人真是有信仰,真的很牛,這種“牛”就是我們所說的精神的偉大!我們只是在拍戲,只是在模仿,都能感受到這種精神的偉大,更別說當時親歷的人是用一種什么樣的力量走過雪山草地了。

(本報記者 張悅 采訪整理)

信念的力量

□ 楊俊勇(電影《走過雪山草地》老馬飾演者)

《走過雪山草地》是一部緬懷革命先輩、弘揚革命精神的主旋律電影,我在劇中飾演紅軍戰士老馬。劇團中年齡最小的彤兒,因大意把干糧袋磨破,口糧全都掉光,為了不讓彤兒挨餓,老馬以變戲法兒的方式將自己的糧食給了彤兒,自己卻用野草冒充糧食。最后,老馬被發現死在草叢中,鼓鼓的糧袋全是野草……他把生的權利留給了別人。馬克思在《青年在選擇職業時的考慮》一文中講到:“如果我們選擇了最能為人類福利而勞動的職業,那么重擔就不能把我們壓倒,因為這是為大家而獻身,那時我們所感到的就不是可憐的、有限的、自私的樂趣,我們的幸福將屬于千百萬人,我們的事業將默默地、但是永恒發揮作用存在下去,面對我們的骨灰,高尚的人將灑下熱淚……我們的事業并不顯赫一時,但將永遠存在。”長征途中有許多紅軍戰士,憑著這種信念,憑著對革命事業的忠誠,為了千百萬人的幸福,承擔了自己的歷史責任,這種歷史責任感最值得我們紀念。

香格里拉對游人來說是夢中的世外桃源,但對于要在這里連續拍幾天戲的我來說,戰勝高原反應卻是第一關。拍戲第一天,我就感到頭暈目眩,站在雪地里不一會兒腳上的鞋也濕透了,涼氣很快就鉆進了骨子里。想想當年紅軍戰士過雪山草地時“雪皚皚、野茫茫,高原寒、炊斷糧”,有的長眠在雪山的懷抱里,有的陷進沼澤泥潭再也沒能上來……老馬、苦妹子還有為劇團的安全探尋雪山之路而獻出年輕生命的女戰士十歲紅都是普普通通的戰士,他們堅韌不拔,不畏艱險,勇于犧牲,彰顯了紅軍的長征精神——“風雨侵衣骨更硬,野菜充饑志越堅。官兵一致同甘苦,革命理想高于天”。為了能真實再現紅軍戰士的形象,宣傳長征精神,這一點點苦還算是苦嗎?

我特別想提一下戲中我的無言戰友,一位堅強的“戰士”、老伙計——棗紅馬卡卓。它善良、忠誠,但也膽小、敏感。第一天與它拍戲,我要牽著它在雪地里深一腳淺一腳地走。因為沒有時間很好地與它溝通,我抓它的韁繩時竟被它狠狠地踹了一腳;過草地中很深的水洼時,牽它前行,它卻往后退縮,它認為你站的地方是安全的,就會踩在你的腳上。當時我的腿和腳都鉆心的痛,但我并沒有責備卡卓,而是用手慢慢接近它的鼻孔,用眼睛溫柔地看著它,輕輕地呼喚它的名字,把它當作朋友,開始與它溝通……慢慢地,我們互相熟識了,建立了信任感。后來拍牽馬過水洼的戲時,它很信任我,不再害怕了。尤其是在拍我因饑餓暈倒的那場戲時,我躺在地上,它站住了,默默地看著我,用它的嘴拱我的頭,好像要把我輕輕喚醒一樣。當拍到卡卓被麻醉槍打中,摔倒在地的戲時,我的眼淚在眼圈里打轉,胸口堵得發慌……人與動物和睦相處,它們就會和你患難與共。

一種叫“苦妹子”的生活

□ 羅憶楠(電影《走過雪山草地》苦妹子飾演者)

2012年3月,我過了一種名叫苦妹子的生活。生活有酸甜苦辣咸,本是人生五味,可這個妹子,卻“苦”字當頭,讓我不禁反問:何苦?何苦呢!

2012年元月,王朝柱老師的電影劇本《永遠的雪山草地》在《中國作家》上發表,我有幸拜讀此作品,當晚輾轉難眠。起初,我向王朝柱老師申請,想演十歲紅。因為在熒幕中,帶給觀眾甜美的快樂是我比較擅長的表演方式。在我看來,十歲紅是一種力量,而苦妹子是一汪水,要演出承受任何撞擊卻始終能恢復平靜的堅毅,我實在沒有把握。可當我知道自己要演苦妹子時,頓時緊張了,所有的緊張源于沒有自信能駕馭這個角色。但同時也很興奮,王朝柱老師和王才濤導演相信我可以演好,給了我挑戰的勇氣。懷著這種忐忑的心情,我們出發去了云南香格里拉。

到達香格里拉,我明白了第一種苦:環境苦。香格里拉平均海拔3300米,其中拍攝場景之一的白馬雪山海拔5430米。我們一行60余人,大有坐著都喘不上氣的感覺。高原地帶,米飯不能熟透,水不能燒開,大多數人都水土不服,很快我就清瘦了下來。雖說已是春天,但因海拔的緣故,僅零上三四度。雨戲、蹚河水的戲、爬雪山的戲,要克服環境已經很艱辛。但在惡劣的環境下,“戰友們”反而更加團結、相互鼓勵、相互幫助,成為了真正共患難的兄弟姐妹。

第二苦:劇情苦。苦妹子是一個童養媳,從小受虐,后來又被公公霸占了身子。之后守得云開加入了紅軍,嫁給了心愛的歐陽,懷了身孕。誰知歐陽爬過雪山后,遇難而退,要叛變。苦妹子開槍打死歐陽,堅持過草地,在草地中遭遇難產,為了保全戰友不被餓死,選擇了跳入沼澤自盡。

我把自己和苦妹子糾纏在一起,回頭看“我”的人生分為三個階段,第一階段是命運,我雖生于貧寒之家,可依然相信世間一切美好。因為這是命運,我不能選擇命運,但我能選擇態度。我身在苦中,卻不知苦。有了戰友,有了歐陽,撐起了我所有的相信,我是滿足的。但歐陽的叛變,讓我的人生改變了,我不能允許自己的孩子有一個做逃兵的爸爸。導演提醒我,開槍打歐陽那場戲,是我的第一個爆發點。那天拍得我心力憔悴,我怎么能打死自己的丈夫、孩子的父親呢?我想盡一切辦法挽留他,我懇求他,但他像殺紅了眼一般,不惜開槍打我都要逃跑。我絕望了,我知道他這一走,是永遠回不了頭了,所以舉起槍,扣下扳機。歐陽的死,改變了我的人生,我站在絕境,只有一個信念:走過草地,生下孩子。

第三苦:苦盡甘來。愁云吃盡,才能絕處逢生。苦妹子難產,生不出孩子,走不出草地。一切都來得突然,但苦妹子依然能面對死亡,笑著和戰友們告別,人生的結尾依然心懷感激,人雖然死了,卻給戰友們留下一種精神。不知道從什么時候起,我對苦妹子開始感同身受,她讓沒有經歷過苦難的我,經歷了一種心境。創作里有我的影子,而我的人生也留下了苦妹子的影子。

(編輯:路濤)