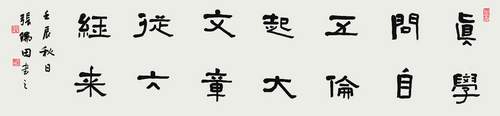

張瑞田書法:追求文人雅潔之氣

張瑞田作品

與張瑞田交談,是一種快事。這不僅僅因為他的真誠健談,更主要的是他的博學多才,和能夠以客觀公正的眼光看待人和事。

張瑞田現在是中國作家書畫院的副院長兼秘書長,雖然27歲就加入了中國書協,但他首先是一位作家,出版過多本著作,并在多種報刊發表過文化隨筆;其次是一位書法評論家和書法家;再次是一個社會活動策劃人。他游行于文學與藝術之間,文學藝術與社會之間,以及社會與經濟之間,進退自如。

瑞田的字是典型的文人書法,是一種有學養、境界的“雅”字。他的書法不是以橫空出世的才華、氣韻取勝,而是以境界和秀美取勝。他的書法,尤其是隸書,有三大特點:一是方正內斂,與一般以扁取勝、以大幅度的昂頭翹尾取勝的隸書多有不同;二是他以典雅、古秀取勝,精致、秀氣、內勁外雅,有一種上層士大夫的高貴之氣;三是書法中含有金石味,那是他取法“毛公鼎”上的銘文、散氏盤等金屬鐘鼎器物上的金文所致。

他的隸書取法于漢魏時期的碑刻與摩崖石刻,尤其是《張遷碑》《禮器碑》《石門頌》等。他說:“漢隸書法,莊重、古樸,切合中國傳統精神中的尊嚴、誠實等內容,可以洗目養心。”

他沒學《張猛龍碑》,也許是它比較張揚恣肆,與他的內斂精神不符。其實,《石門頌》其結字也極為放縱舒展、疏朗空闊,瑞田的字結體則更加緊湊嚴密,但《石門頌》飄逸自然的意態,瘦勁有力的體勢,卻直接給了瑞田很多啟發。

《禮器碑》是漢碑中的經典之作。清朝王澍在《虛舟題跋》說:“此碑尤為奇絕,瘦勁如鐵,變化若龍,一字一奇,不可端倪……唯《韓勑》無美不備,以為清超卻又遒勁,以為遒勁卻又肅括。自有分隸以來,莫有超妙如此碑者。”

其實,《禮器碑》的最大長處,是在結字與章法上方正有力,又頗多變化且能保住“鋒芒”,夸張有法、恣肆有度,達到了一種陰陽和奇正的完美結合。

當然,張瑞田也學王羲之的行書、顏真卿的行草《祭侄稿》,但目的不在得其形,而是得其神,比如王羲之書法中的仙貴之氣,顏真卿的中直之骨。他通過臨摹碑帖和讀悟碑帖兩種方法,將古代和現代的碑帖和手札中,自己需要的形意都攬入懷中。近年,他還想吸收秦簡、漢簡中的古味,以增加書法的滄桑感。

從當代書法家何應輝、華人德、張建會、王增軍、白鶴、羊曉君的作品中,他了解隸書的流變趨勢,偶爾也或形臨,或意臨一番。

張瑞田是一位書法手札的研究者和收藏者。他對古代名家蘇東坡、黃庭堅、翁同龢等人的手札、題跋很有研究,同時還與當代很多藝術家,保持著書信來往的傳統方式,既是心靈溝通又是筆墨交流,一舉而兩得。

其實,瑞田并不刻意追求書法的形式技巧,而重在追求人品與學識對書法的滲透。書法之道,與詩歌等文學之道是一樣的。初級階段時,其“功夫”在書法之內,到了高級階段,“功夫”卻取決于書法之外的綜合素質,比學識,更比境界!凡是一流大家,不管古今中外,不管是哪一行哪一界的,最后比的都是學識和為人之境界。王羲之、李白如此,梵高、畢加索也是如此,乃至政界的諸葛亮、李世民,科學界的愛因斯坦、牛頓,莫不如是。

他在《啟功是一面鏡子》一文中,就十分贊嘆啟功的觀點:“書壇要樹三氣,文氣、正氣、大氣。”這“三氣”,說的就是學識和品德。

作為中國作家書畫院的副院長、秘書長,他呼喚文人書法的回歸,將現代書法從“形式至上”中解救出來,將書法線條注入思想感情,使這條接近干枯的河流重新奔騰起洶涌的浪花。

(編輯:竹子)