繼承與重塑——談當前戲劇職業道德理想建設

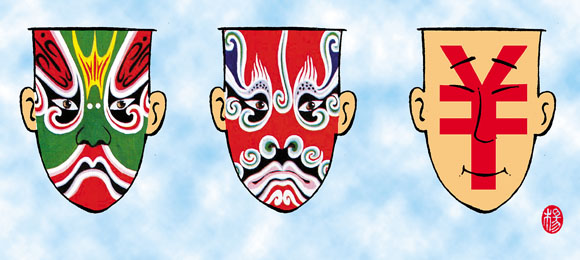

花臉 楊樹山

◎從表演藝術的創造特殊性來說,創造者的品德也是藝術形象創造材料的構成部分。

◎我國傳統的戲德觀中有個顯著的特征,把做人和唱戲看作互融互鑒、相輔相成的道德理想。

◎“冬練三九,夏練三伏”不只是班規師訓對從藝者的要求,而是實實在在地形成我國傳統戲劇界的基本品行。

改革開放30多年來特別是文化體制改革10年來,我國戲劇界的觀念、體制和機制發生了很大變化,演員的熱情和潛能得到了前所未有的釋放,文化藝術生產力得到了前所未有的解放,戲劇事業也在復興后形成了一個繁榮興旺時期,無論是戲曲、話劇、歌劇、舞劇,都涌現出許多名品佳作甚至是思想和藝術俱臻的經典作品。應該說,全國戲劇院團恢復到了最佳狀態,思想上的活躍向上、隊伍上的團結奮進、創作上的大膽探索和組織上的嚴格管理,成為戲劇事業興旺發達的表征。總的看,這一時期戲劇隊伍的職業道德面貌其主流是良好的、健康的,像北京人民藝術劇院、浙江“小百花”藝術團等一批演出團體繼承了新中國成立以后培育起來的優良傳統。然而,除此之外,人們也看到在戲劇事業中出現隊伍渙散,思想混亂,管理失控,演職人員素質下降等不良現象,雖然還不能湮沒中堅力量銳意進取的主流,但這確已成為令人憂心忡忡的現象。在這諸多現象中,戲劇職業道德的淪落是極為明顯的問題。

其實,近些年來,已有諸多論及繁榮戲劇的文章,提到戲劇演員隊伍成員的素質有所下降。所謂素質,竊以為并不是單純地指文化、藝術方面的素養,其中也包括思想品德和職業道德的素養。

首先,戲劇藝術是由多門類藝術群體共同創造,并凝結成為一個完美整體的藝術品種,它的綜合性中個體之間應是互為條件、相輔相成,圍繞著塑造舞臺人物形象的中心而各盡其責,并最大限度地發揮著各自的聰明才智和創造性,共同完成戲劇藝術的最終體現——演出。戲劇藝術創造活動的這種本質特征,從根本上決定了綜合藝術各門類的創造行為準則和藝術道德的規范,成為各自自覺恪守的規矩。毋庸置疑,沒有或者破壞了綜合藝術的創造行為準則和道德規范,不可能創造出完美統一的綜合藝術,也不可能有健全的戲劇藝術創造運行機制,更難以想象能夠帶來健康而持續的戲劇事業的發展。

其次,從戲劇藝術的中心因素——表演藝術的創造特殊性來說,創造者的品德也是藝術形象創造材料的構成部分。表演藝術與其他造型藝術相區別的最明顯特征是,表演藝術創造者的思想、感情、心境是舞臺藝術形象的直接材料,也就是說,演員的全部精神面貌無法掩飾地注入舞臺人物形象,是不能僅僅用表演技巧替代的,或是可以掩蓋的。藝術家所反映的人物形象,是經過藝術家評價過的生活感受,盡管各自手段不同,都必須經過藝術家美丑是非的審視,用演員自己的心靈、品貌去體現。

一個國家所形成的各種職業道德觀和其社會的道德觀一樣,都具有其民族傳統的繼承性和時代的發展性。我國的戲劇職業道德觀是繼承了民族優秀的戲德傳統,并在建設中國特色社會主義戲劇事業中有了進一步推陳出新的發展,是與社會主義道德觀相一致的。今天的戲德觀的意識形態屬性是社會主義的,它是對民族優秀文化傳統的繼承和發展,又是嶄新的社會主義道德的一部分,是戲劇工作者的社會主義道德修養在自己本職戲劇事業活動中的具體體現。由于我們民族傳統的戲德內涵是個駁雜散碎的形態,是以一種約定俗成的行業規矩融會在優秀藝術家一生的從藝實踐活動中,具有理論概括的文字記載很少,所以,要比較全面地闡述我國民族戲劇道德的優秀傳統,尚需做大量細致的研究工作。我以為可以概括為以下四個方面。

第一,我國傳統的戲德觀中有個顯著的特征,即十分強調“藝品”與“人品”一致性的道德規范,把做人和唱戲看作互融互鑒、相輔相成的道德理想。在做人上,講究大節公德,一些老藝術家的愛國熱忱、高尚的民族氣節、不向惡勢力低頭等高風亮節的事例不勝枚舉,為人正直善良,慎于做人,嚴于從藝,不茍營下品,珍重藝術,以有一顆高尚的藝術良心為榮,甚至自甘清貧而不做絲毫有損于自己“藝品”和“人品”的事。我以為,這應該是傳統戲德的核心。

第二,傳統的戲德中另一個突出的閃光點,表現在一旦進入科班從藝,就自覺培育了刻苦一生、獻身戲曲的精神,是絕大多數戲曲演員所具有的基本道德品質。“冬練三九,夏練三伏”不只是班規師訓對從藝者的要求,而是實實在在地形成我國傳統戲劇界的基本品行。對自己從事的戲劇如醉如癡地著迷,刻苦自強,勤篤自勵,常常不論是境遇清苦還是走紅一時,對藝術孜孜不倦地磨練,不瘋魔,不成活,早已成為傳統戲劇界自然而然的傳世規矩。可以說在我國梨園行里人人懂得,最不恥的行為是對藝術荒蕪怠懈。因此,筆者以為這種對戲劇藝術自覺獻身精神和刻苦磨練的品格,是我國傳統戲劇中的傳家寶,是戲曲藝術薪火相傳、繁衍發展的精神動力之所在。

第三,在傳統戲德中,十分崇尚尊師、敬友、愛徒和恭謙共事、協力合作的品德。這一點不必細論,尊師、敬友和愛徒是我國戲曲界的傳統風范。古人很懂得戲劇是綜合藝術,懂得恭謙共事、協力合作對于戲曲是多么的重要。建立完整嚴謹的倫理關系,嚴守這些規范和準則而傳為佳話,許多老藝術家共事合作、切磋技藝而攜手一生,受到人們的敬仰,是我們今天的戲曲工作者應當珍重和繼承的,那種“同行是冤家”之說,是作為貶語受到人們鄙夷的。

第四,對所謂“外場”活兒講究規矩、一絲不茍的品德。傳統戲曲把戲臺看做是“圣地”,來不得半點輕慢之舉。場上場下、前臺后臺和各路角色、各個部門世代相傳的規矩,不管后邊發生什么事以及個人遇見何種問題,在臺上就必須心無旁騖、盡心盡力地演戲,這一點成為自覺遵守的職業道德行為準則。正是這些構成了綜合藝術群體的動力,推動著我國戲曲藝術的發展。在臺上,認認真真地演戲,不賣弄、不偷懶、不耍滑、不“拿糖”(拿糖指擺架子、裝腔作勢——編者)、不“蹲活”(蹲活指接受了被派的演出任務,但臨場卻故意不到——編者)、不使壞,是盡人皆知的“外場”規矩,反之則為梨園行的大恥。應該說,這是我國戲劇界傳統美德的最具體最直接的表現。

以上四個方面,我以為是我國傳統戲德最重要的部分,是值得大力弘揚和傳承的美德。當然,我們今天所提倡的戲德,應當而且必須是受到社會主義道德規范的職業性的道德行為準則,是新的戲曲職業道德觀。為了戲劇藝術本身發展,應以高度的歷史責任感來建立戲劇職業道德理想。

(編輯:子木)