寒冬并不誤花期——評蘇華聰繪畫

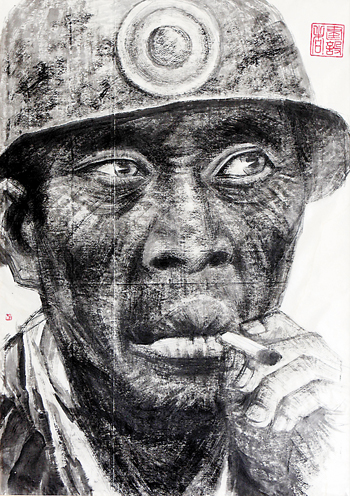

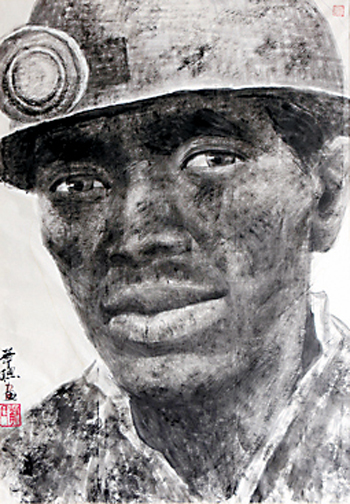

礦工組畫 蘇華聰

這是四個巨大的礦工頭像,每個均有三米高、兩米寬,老少不一,神情各異,那種黑炭般的臉龐下,透露著人生的困苦和艱辛,透露著礦工的淳樸憨厚和樂觀頑強,更透露著畫家目光向下的關切和悲憫。這是社會最底層建設者的畫像,畫這組礦工頭像的,是我的好朋友、畫家蘇華聰。

三十年前,我們還都稱他為聰仔,那時他才二十出頭,剛從藝術學院畢業,正當意氣風發、才情充盈的大好年華。轉眼之間,我和他都已年過半百,很快就成為爺輩的人了。

我們這些出生于上世紀五六十年代的人,曾被認為是耽誤了的一代,理由很多,主要一條就是“文革”中該念書時沒書念,大量時間不是荒費在批判斗爭上,就是消耗在讀語錄、背文件或者上山下鄉、學工學農之中。多年之后,這一代人卻無可回避、也責無旁貸地成了時代的頂梁柱,成了各行各業的領軍人物和骨干力量。改革開放三十年來,正是經過以這一代人為主體的勞動者的艱苦奮斗和努力拼搏,使我們的國家和民族逐步走向了繁榮富強。今天,這代人完全可以自豪地宣告:時代耽誤了我們,可我們并沒有耽誤時代!

是的,一代人有一代人的責任,不管是哪一代,只要不逃辟、敢擔當,就都會創造出屬于自己的成就和輝煌。放眼今天的藝術界,出生于五六十年代的藝術家已成為各種藝術體裁的創作主體,成為藝術院校里的教授、專家和學術帶頭人、各級藝術團體的掌門者。

作為廣西玉林群眾藝術館館長的蘇華聰,就是這代藝術家中的一個。他是恢復高考后的第二屆大學生,四年本科油畫專業的學習,打下了堅實的基礎。他早期創作的系列民族風情油畫,曾入選第三屆全國新人新作展,帶著明顯的借鑒法國畫家米勒風格的印痕。此后他創作的《夜別慈母》《秦氏好古》等連環畫,多次入選全國美展并獲得好評。在多年的藝術探索中,他又潛心于中國畫和書法的研習,開創了獨具個性的藝術天地。

我至今還清楚地記得和華聰共處一個小院的時光,那時的生活條件十分簡單,但我沉迷文學,他醉心藝術,終日在書堆、畫架和宣紙里埋頭努力,雙手沾滿了星星點點的顏料墨痕,整天笑意滿臉的他,大有“一簞食,一瓢飲,居陋巷,回也不改其樂”的滿足。

近年來,隨著城市建設的急劇發展,許多地方的老城區被夷為平地,許多承載著深厚人文底蘊的景觀不復存在。華聰的老家是玉林城中的州珮古村,有著豐富的歷史傳承。眼看那些歷盡滄桑、陪伴過一代又一代人的遺跡,日漸毀于現代建設的浪潮之中,他深感痛心,為了保留住那些美好的記憶,他長時間行走在古村之中,寫生作畫,將一個個景觀描畫下來,推出了古村的系列國畫,展現了一個畫家強烈的社會責任和人文意識,在當地引起了很大反響。

上世紀中葉,工農兵一度是各個藝術體裁的主要表現對象,但承載著宏大敘事的過度樂觀,反而成了一種有失真實的虛飾。新時期以來藝術生產的多樣化和商品化,又導致了對現實生活的漠視和疏離,許多作品流于程式化的抄襲摹寫,少了直逼人心的藝術感染力。作為文學藝術家,無論是白居易的“文章合為時而著,歌詩合為事而作”,還是魯迅的“愿乞畫家新意匠,只研朱墨作春山”,都應該是他們創作的座右銘。真正成功的文藝作品,也總是時代精神和現實生活的真切反映,蘇華聰近年的創作實踐和他最近完成的礦工組畫,就再次證明了這一點。

(編輯:偉偉)