書法之文化與品味——觀“高慶春書法篆刻工作室”書法篆刻展

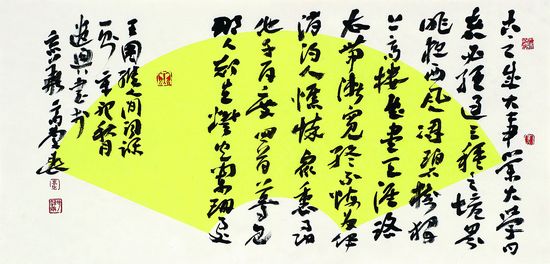

王國維人間詞話 高慶春

高慶春書法藝術最為突出的特點就是清澈儒雅的文人氣。其兼具傳統現代氣息的書法篆刻作品深受世人喜愛,并擁有了越來越多的追隨者。首屆來自大疆南北的22名高慶春書法篆刻工作室學員,從“80后”到年近古稀者即是佐證。辛卯歲末,工作室師生書法篆刻展在首都圖書館展出,期待引起書壇的廣泛關注。

高慶春十分注重書法文化、品味的培養,把中國傳統國學、哲學、人文思想作為書法教育和支撐其創作的思想根基,因而在教學中彰顯出一種別樣的親和力、同化力,這種親和力、同化力是由書法的文化、品味鋪墊、凝聚起來的;學員表現出一種良好的應變力和適應力,而這種應變力和適應力是南北文化碰撞、交融后形成的。觀摩高慶春書法篆刻工作室書法作品展后,更使我堅信文化品味和思想內涵對書法有多么重要。這種書法的文化品味集中體現在他“研習經典、把握規律、用對方法、找準定位”的“十六字”教學理念中。

研習經典 對于古人的法帖學習要取其內在的精神,遺其表面的形似,唯有如此,方可吸取傳統的精華,去其糟粕,將傳統的精髓化而為之。臨摹經典對書法學習固然重要,但高明的藝術家并不拘泥于臨摹,而是在研習古人的基礎上注重創造性。工作室能夠根據學習的實際情況強調學員在“研習經典”上下功夫、動腦筋,而導師的職責則是“指點迷津”,使學員掌握學習要領。這既是工作室導師對書法藝術探究的嚴謹態度,也是對學員的高度負責。

把握規律 書法的表現力、視覺的豐富性有其內在規律,從中國傳統文化層面上講,書法蘊涵著“陰陽之道”。書法在制造矛盾和解決矛盾的過程中形成了完備的藝術規律,而這些規律即是學書核心,這正是學員渴望了解的。比如技法問題,強調精準的訓練;臨帖強化抓住特點,整體把握。一個本質問題:即師法某碑某帖某師,究竟要學什么?我在工作室教學過程中找到了答案。他重點引導大家透過物質的字帖或作品,透過具體的點畫、章法、結體去感知一種精神、一種審美、一種思維方式。從作品看,這些學員除了從經典碑帖中汲取營養外,也注意提煉出在書法中不同的表現方法,使創作理性自覺合理地進行。

用對方法 從古到今,幾乎沒有一個書法家不是從“臨摹—創作—再臨摹—再創作”這樣循環反復的過程中艱難地走過來的。書法有法,用對方法,事半功倍。臨摹重在技術訓練,掌握古人書法作品中的技法規律;創作重在藝術體悟,領略古人書法作品中的藝術韻味。在此基礎上,“字外功”是書家走得更好更遠的文化和精神支柱。上述思想也是高慶春工作室教學貫穿的主要思想方法。因而,在當下物欲橫流、人心浮躁、追名逐利的環境下,沉下身子,靜心修煉,追求書法藝術真諦,自然能夠成功。

找準定位 經典碑帖浩如煙海,即使窮盡一生也難以學完,關鍵是根據自己的情況來取舍,學古而不失自我,既發現自我再充實完善。高慶春倡導學員要遺貌取神地參悟古法,強調內心感悟的外師造化,并窮其一生地追求學問修養,錘煉筆墨語言而自創新格。林散之76歲后成名、黃賓虹80歲后成名,諸如此類的例子舉不勝舉。但從他們的經歷可以看出,凡成大家者都對前代藝術家心懷敬畏和尊重,善于吸取傳統的精華,剔除其糟粕,領悟傳統的精神要義。

像高慶春這樣一批中青年書法家所面臨的一個共同的問題,就是如何在保持自己的創作實力的同時,做一些薪火相傳、傳道授業的事情,這可以說是時代賦予這一代人的使命。從他們的作品看,整體水平較為整齊,種類和風格也豐富。雖然年齡不同,但對書法藝術的追求和熱忱是一致的。他們能在較短的時間里有如此大的提升,既傾注了導師們的心血,更是學員們用心學習的必然結果,真正是教學相長,可喜可賀。他們的作品給人留下深刻的印象,如王普群、張雅森、趙廷山、李新元樸茂雄渾的簡書味道的篆書,鄭學軍、賈徽典雅的小篆,黃濤瀟灑穩健的草書,蘇德永古典雋雅的行書,許彪、江智猛恣肆清麗的隸書,宋濤、韓東的篆刻等,都可圈可點。他們在導師高慶春等人的指導下,深入書法本體研究,探尋經典書風真諦,可以說他們是立足當代,根植傳統,初現個性,是一個好的開端。

(編輯:孫菁)

| · | 藏拙孕真洗凡塵——高慶春篆刻藝術品讀 |

| · | 篆書:小書種如何進入大視界 |

| · | 福建省文聯開展“送書下鄉”志愿者服務活動 |

| · | 上海第三屆篆隸書法展開幕 |

| · | 書法走進課堂將在全國推進 |