上世紀60年代出生的高慶春,生長于北國黑龍江。我留意過60年代印人的成長經歷,大多數是在80年代才接觸篆刻的,先后經歷過尋師訪友的階段,讀過那個時代有限的與篆刻有關的書刊雜志,在藝途上風塵仆仆,既得前輩們的傳授,又與同輩們有數十年的切磋交流之誼,更多的則是晨昏無間的閉門苦修。在世紀之交,這批藝途上的探索者帶著各自不同的背景先后登上印壇,成為當今中國印壇的主力軍。高慶春有著60年代印人都有的經歷。他從黑龍江省書協、中國書協到中國文聯,一路走來,成為受人關注的60年代印人群體中的佼佼者。

高慶春的印風,早在上個世紀90年代后期就已經初見規模,確定以書入印、尋求金石情趣的表達為主調。我有機會看到過高慶春當時創作的一些篆刻作品,那時給我的感覺:樸實、厚重、生拙,具有明顯的東北人性格特質,和我了解的北大荒版畫家的創作一樣,充滿生機,帶有一種蓬勃的活力。進入新世紀后高慶春的印風發展更加豐富、手法更加多樣,在以篆書為先導的篆刻創作里,不斷推進深化,個性更加突出。難得的是高慶春雖然來到北京工作,骨子里的東北藝術家氣息仍然完好地保存著。在技術化傾向嚴重的印壇,我以為高慶春這種根植于黑山白水地域文化特征的葆有,使其作品有一種撲面而來的東北感覺,具有鮮明的個人特色。

慶春認為:“尊重秦漢至明清以降的傳承脈絡,在此基礎上繼承和發展。恪守這一傳統,復古不變不行;完全拋開這一底線,演繹出新的花樣也不足取。守住這一底線,按藝術規律行事,做融會貫通的功夫,開出既古又新的天地來,才算有真本事。”他的具體做法是遵循“印從書出”,但對此他有自己的理解,“書”非指一家,實含廣取博涉之意。僅此一點,便承接了明清以來的篆刻文脈,而且活用古法,是變者生,變者通。高慶春從篆書上尋求自己的篆刻之路,成就了他印人和書家的身份。高慶春對自己的書法說過這樣一句話:“在筆墨表現力與金石趣味間尋覓一條屬于我自己的路。”這句話可以看成是他篆刻追求的簡單明了的內心獨白。

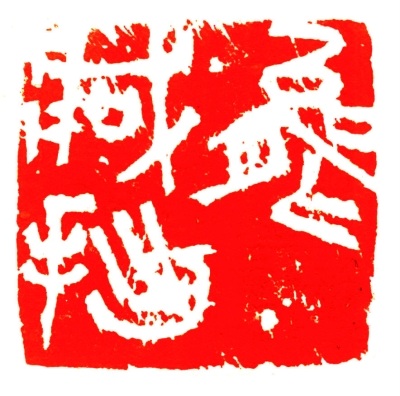

最近高慶春出示近作十來方,我欣賞“得趣”的貌似平正、機趣無限,“上善若水”的淡然自若。從“能藏拙”一印領略到作者的大膽和心細,那塊頗為醒目的留紅,反襯出文字部分的蒼茫渾樸,直指作者內心期許的那種篆刻境趣: 筆墨與金石趣味的立體呈示。“老子猶龍”章法無成例可依,隨意分布,自成紋理,且刀鋒所向,揖讓有致,望之若大塊文章。這些作品看出他在篆刻取用上的精思與識見,顯示對先秦古璽和陶文的特殊領悟,印外求印,努力開拓,在挖掘借鑒秦漢印、匋、封泥、磚文等金石文字上用心,合以自家心聲,印風已入渾樸、疏放、簡淡、玄遠之境,在今天百花齊放的印壇,已然形成他獨有之風格。高慶春懂得藝術情懷,懂得尊重藝術,懂得珍惜藝術芳華,還有一個有所作為的心愿,相信他會帶自己的篆刻創作理念延續一個60年代印人的風范。