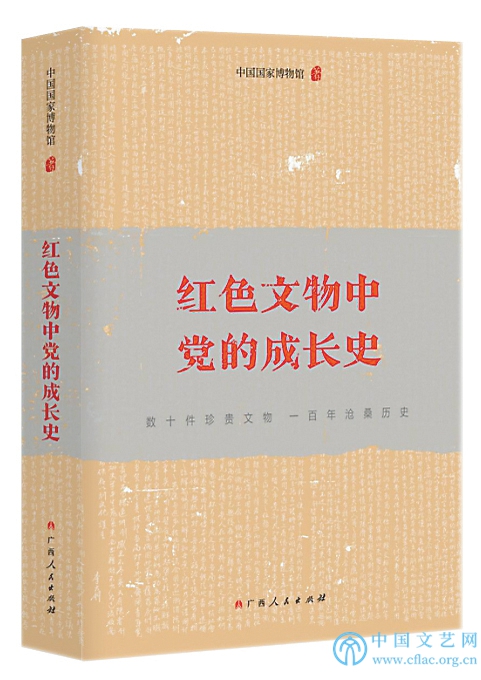

《共產黨宣言》第一個中文全譯本、《中國共產黨第一個綱領》、長征時期的特殊“食物”黃花草、國旗設計原稿等,透過建黨百年不同歷史時期具有代表性的珍貴文物,一個個鮮活而有溫度的故事呈現在讀者眼前。由中國國家博物館組織創作的《紅色文物中黨的成長史》近日由廣西人民出版社出版發行。全書精選黨百年來不同重要歷史時期的數十件有代表性的紅色文物,以時間為線索,以文物為載體,講述文物背后的動人故事,還原文物的歷史環境和背景,通過一件件“活起來”的紅色文物,以點帶面,串聯起黨百年來篳路藍縷、恢宏闊大的歷史,立體展現黨由小到大、從苦難到輝煌的成長歷程。

該書突破了歷史的一般呈現方式,黨史與文物相互激發,《新青年》雜志與李大釗的《獄中自述》等文物與黨史故事,見物、見人、見事、見史,內容真實飽滿,幾十幅文物圖片與文字相得益彰,在生動的形式和感人的故事中,帶給人教育和啟發,是一部有溫度、可觸摸、可收藏的黨史讀物,也是向中國共產黨成立100周年的莊嚴獻禮。

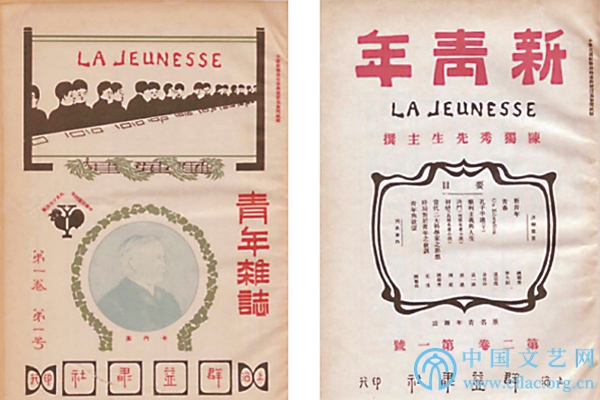

《青年雜志》創刊號及更名后的《新青年》

“它如春雷初動一般,喚醒青年一代沖破封建思想的牢籠”

作為20世紀初中國一份具有深遠影響力的革命雜志,它拉開了近代中國第一次思想解放運動——新文化運動的序幕,推動了馬克思主義在中國的傳播;它豎起“德先生”和“賽先生”兩面大旗,使人們從封建專制主義造成的盲從和蒙昧中解放出來,被譽為“青年界之金針”和“良師益友”;它是《青年雜志》及其更名后的《新青年》。中國國家博物館就收藏著《青年雜志》創刊號及更名后的《新青年》。

1915年夏,陳獨秀從日本回到上海,同年9月15日創辦了《青年雜志》。雜志最初為月刊,是綜合性學術刊物,六號為一卷。由于與當時其他刊物名字雷同, 1916年9月1日出版第二卷第一號時,《青年雜志》更名為《新青年》。

《青年雜志》創刊號封面上半部分標有法文刊名“LA JEUNESSE”,意為“青年”。這是由于當時中國的思想界深受法蘭西文明的影響,陳獨秀也極為推崇法蘭西式的民主。封面的下半部分正中間印有青年偶像、美國鋼鐵大王、慈善家——安德魯·卡內基的肖像,呼應刊內的彭德尊從卡內基英文傳記中節譯并穿插個人評論的《艱苦力行之成功者:卡內基傳》。人物肖像左上角有一個形似雄雞的圖標,雞身貫穿字母“Y”,寓意為雄雞破曉,喚醒青年。整個封面運用紅、黑、綠三種顏色,構圖既顯得莊重大方,又不失明朗活潑。

《新青年》的封面設計則較為簡潔,重點突出“新青年”三個大字;僅用紅、黑兩種顏色,顯得更加端莊穩重。從第二卷第一號開始,封面正中間最醒目部分,用盾牌形線條框起本期要目,更便于讀者直觀地了解刊物的內容。

此后,《新青年》封面還有過幾次變化。從第七卷第一號開始封面內容再次簡化,只設計了一個“井”字黑框,正中豎排寫有“新青年”三字,兩側是刊號和出版單位。從第八卷第一號開始,《新青年》的封面中間設計成了一個地球形狀的圖案,上有兩只緊握的手,圖案上方寫有“新青年”,下方是刊號和出版單位。之后出版的《新青年》除第八卷第二號以羅素照片為封面外,一直沿用地球形狀的圖案,只是更換色彩而已。

也是從第八卷第一號開始,《新青年》成為上海共產黨早期組織的機關刊物,與當時秘密編輯發行的《共產黨》互相配合,為中國共產黨的成立作出重要貢獻。

《紅色文物中黨的成長史》

廣西人民出版社出版

以生命踐行“犧牲永是成功的代價”的革命誓言

《新青年》第五卷第五號發表了《庶民的勝利》和《 BOLSHEVISM的勝利》(即《布爾什維主義的勝利》)兩篇文章,其發表標志著《新青年》從民主主義刊物向社會主義刊物的過渡,他的作者是中國共產主義的先驅、中國最早的馬克思主義傳播者李大釗。“鐵肩擔道義,妙手著文章”,李大釗一生筆耕不輟,為共產主義運動和民族解放事業留下了寶貴精神財富。而他在北洋軍閥監獄中寫就的《獄中自述》(簡稱“自述”)成為他憂國為民、宣揚革命主張的最后一篇著述。

“自述”定稿共計2800字左右,但全篇沒有一個字提到共產黨,也沒有暴露李大釗自己共產黨員的身份,而是以國民黨人的身份回應了敵人的問題。這是為何?

中共一大之后,李大釗代表黨中央指導北方的工作。中共三大之后,李大釗當選為中央委員。他按照共產國際和黨中央的要求,多次代表共產黨與孫中山會談,為建立革命統一戰線做了大量工作。孫中山親自作為介紹人,介紹李大釗加入國民黨。1924年1月20日,國民黨第一次全國代表大會召開,李大釗成為主席團的5個成員之一,當選為中央執行委員,參與了國民黨的核心領導。會后,李大釗擔負起了國共兩黨在整個北方的領導責任。

1926年“三·一八”慘案發生后,段祺瑞執政府緊急下令,以“假借共產學說,嘯聚群眾,屢肇事端”的罪名,通緝李大釗。此時的李大釗堅持轉入地下從事秘密工作,并于1926年3月底將國共兩黨北方領導機關遷入東交民巷蘇聯駐華使館內。1926年4月18日,張作霖占領北京,加緊對共產黨人及傾向共產黨的革命者進行迫害。1927年4月6日,張作霖不顧國際公法,悍然派兵闖入蘇聯駐華使館,大肆進行搜捕,李大釗被捕入獄。

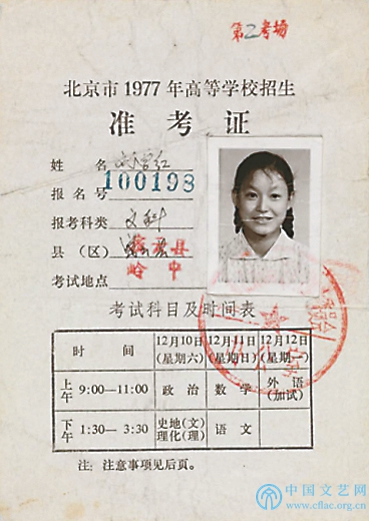

劉學紅的一九七七年高考準考證

考慮到張作霖極端仇視共產黨,而孫中山曾與張作霖結成軍事聯盟,國民黨在北方處于半公開地位,張作霖正有意拉攏國民黨,經深思熟慮,李大釗在“自述”中以國民黨人自稱,敘述了自己由孫中山親自介紹加入國民黨的經過,談了一些眾所周知的有關國民黨的情況,并稱國民黨“在北方并無重要工作”,說“北京為學術中心,非工業中心”,故“無工會之組織”,說“近來傳言黨人在北京將有如何之計劃,如何之舉動,皆屬杯弓市虎之謠”等等,沒有提到任何有關于共產黨的情況。

但是,李大釗卻借國民黨人的口吻申明了一些共產黨人的“目的”和“主張”。他在“自述”中說:“今日之世界,乃為資本主義漸次崩頹之時期,故必須采用一種新政策。對外聯合以平等待我之民族及被壓迫之弱小民族,并列強本國內之多數民眾;對內喚起國內之多數民眾,共同團結于一個挽救全民族之政治綱領之下,以抵制列強之壓迫,而達到建立一恢復民族自主、保護民眾利益、發達國家產業之國家之目的。”

“自述”的最后部分,李大釗寫道:“釗實當負其全責。惟望當局對于此等愛國青年寬大處理,不事株連,則釗感且不盡矣!”“釗夙研史學,平生搜集東西書籍頗不少,如已沒收,尚希保存,以利文化。”最后,他以生命踐行了自己許下的“犧牲永是成功的代價”的革命誓言。

劉毅長征途經葛曲河畔時采集的黃花草