“私人解讀”《私人訂制》:“馮式喜劇”是否過時?

《私人訂制》12月19日零點首映場票房約1100萬,超越《小時代》創下華語電影首映全新紀錄。19日首日全國排映也是一舉超過50%,全國排片總計33176場,雖然《私人訂制》從首映票房到全國排片都是居高不下,但是作為一部“馮氏喜劇”無可避免地遭遇口碑兩極化,不少影評人和觀眾對影片表示了失望。 ——編者

馮小剛與頑主式的喜劇是否過時?——對《私人訂制》的“私人解讀”

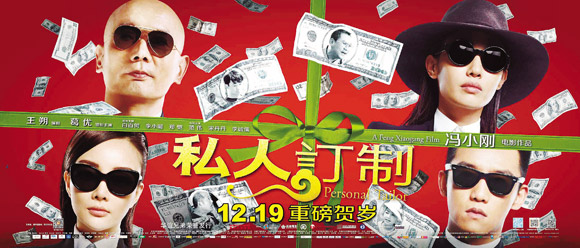

《私人訂制》海報

★直到《一九四二》的滑鐵盧以及2012年年末從《泰囧》到2013年上半年一批青年導演的片子如《北京遇上西雅圖》《致我們終逝去的青春》《小時代》等創下了驚人的票房奇觀,馮小剛才正視這個問題——自己是否真的過時了。

★對于以“85后”、“90后”為主體的影院觀眾來說,頑主式的喜劇顯得有些與時代脫節,正像影片結尾處“私人訂制”公司也為自己“訂制”了一份夢想,這就是向世界、環境、土地道歉的環保綠色之夢,這對于“青春暮氣”以及在現實的壓力無法講述青春故事的時代顯得有些矯情和奢侈。

2013年年底馮小剛專門為賀歲檔“訂制”的喜劇大餐《私人訂制》如約上映,這部王朔編劇、葛優主演的喜劇片不僅采用1997年首部馮氏喜劇《甲方乙方》的基本配方,而且回光返照般彌散出1988年米家山執導的王朔電影《頑主》的味道。從“替人排憂、替人解難、替人受過”的三T公司(《頑主》),到幫助人們夢想成真的“好夢一日游”(《甲方乙方》),再到“成全別人,惡心自己”的“私人訂制”公司(《私人訂制》),馮氏電影總能在不同時代調整“經營”策略,滿足人們的不同“夢想”,如果說生產“白日夢”是電影作為大眾娛樂產品的自我隱喻,那么問題的關鍵在于不同的時代人們需要什么夢想,又會把什么指認為白日夢。

頑主的喜劇

這次馮氏喜劇的強勢回歸有著清晰的現實考量,就是為了挽回2012年災難片《一九四二》的票房陰霾。馮小剛選擇了最為穩妥的方式,一方面繼續讓王朔、葛優保駕護航,另一方面不惜被詬病為“江郎才盡”的危險,沿用《甲方乙方》“好夢一日游”的故事模式。因為《甲方乙方》對于馮小剛來說具有特殊的意義,這部電影讓馮小剛擺脫上世紀90年代中前期拍攝影視劇慘敗的噩夢,而且開啟了國產電影市場賀歲檔的先河。從此,馮小剛的電影人生走向“金光大道”,馮氏喜劇屢試不爽,甚至在相當長的時間內成為國產片擁有高票房的“一枝獨秀”,也奠定了馮小剛作為中國電影最有市場保障的江湖地位。直到《一九四二》的滑鐵盧以及2012年年末從《泰囧》到2013年上半年一批青年導演的片子如《北京遇上西雅圖》《致我們終逝去的青春》《小時代》等創下了驚人的票房奇觀,馮小剛才正視這個問題——自己是否真的過時了。在這個意義上,《私人訂制》的成敗不僅意味著作為票房常勝將軍的馮小剛的榮譽之戰,更是馮氏喜劇的金字招牌能否延續的關鍵之戰。

眾所周知,王朔式的語言風格和葛優所扮演的頑主是馮小剛電影的核心競爭力。不管是《甲方乙方》(1997年)、《不見不散》(1998年),還是《大腕》(2001年)、《手機》(2003年)、《非誠勿擾》系列(2009年、2011年),葛優都是嬉笑怒罵、混不吝的壞小子,即便在《非誠勿擾》中變身小有成就的海歸男,仍舊是永遠長不大的老頑童,總能讓那些號稱正人君子、成功人士、達官顯貴“顯”出假正經、真小人的原型。王朔筆下的頑主是特定歷史時代的產物,作為成長于“文革”后期的紅小兵,頑主沒有趕上轟轟烈烈的革命運動,卻經歷了“文革”后期對革命的反思和解構。與80年代陳佩斯扮演二流子等社會邊緣形象以及90年代趙本山把自我喜劇或丑化為他者(農民)不同,頑主不僅不是被嘲諷、被嘲笑的丑角,而是自鳴得意的嘲弄者,他們在新的歷史語境下把已經僵化或失效的革命話語變成荒誕可笑的喜劇,尤其是把曾經振振有詞、正襟危坐的革命套話變成道貌岸然和男盜女娼,這是一種與80年代中前期把革命書寫為傷痕和悲劇不同的“告別革命”的方式,是一種在笑聲中讓人們與往事干杯、迎接新時代的形式。

頑主具有兩面性或者說雙重人格,他們不相信革命年代的宏大敘事,但又保持一份對革命理想和純潔的想象;他們在80年代最先下海、積極投身經濟改革的洪流,但又不屑于做暴發戶或拜金主義者,當然,他們也絕非視金錢為糞土;他們寧愿做光明磊落的真小人,而不愿意假裝一臉正氣。也就是說,在頑主身上既有舊時代的影子,又有新時代的精神。正是這種居間位置,使得頑主既可以春風得意,又可以嘲諷一切。

造夢公司

《私人訂制》的片頭是一段戲仿革命烈士在獄中寧死不屈的段落,充當敵人的不是窮兇極惡的日本鬼子,也不是賊眉鼠眼的國軍,而是貌似有教養的德國法西斯軍人,就在觀眾剛剛入戲之時,被捕的女革命者對劇本中戲份太少提出質疑,原來這是根據客戶需求“私人訂制”的一場情景演出,這段戲仿延續了《甲方乙方》中“打死我也不說”的革命英雄情結,也暴露出包括馮小剛在內的主創者的情感結構和文化記憶。

80年代的《頑主》試圖用三T公司這樣一種新的社會組織形態,戲仿具有全職功能的社會主義單位,用“替人排憂、替人解難、替人受過”來詮釋為人民服務的精神。電影一方面呈現了待業青年想為社會作一番貢獻的“雄心壯志”,另一方面又呈現了這種公司式的運作方式承擔社會職能的無力和無助。這種單位制和公司制的錯位,使得頑主用利益化的管理方式解構革命奉獻和無私精神。十年之后,《甲方乙方》用“好夢一日游”的方式幫助人們實現夢想,王朔和馮小剛敏銳地把握住80年代、尤其90年代以來市場交換成為經濟社會的主流邏輯,甚至夢想也可以通過市場化的平等交換來實現和購買。有趣的是,人們購買的夢想與其說是市場化帶來的新夢,不如說更是償還革命的舊夢,比如戲仿地主剝削佃農、被敵人嚴刑拷打等。在這里,頑主實現了從解構革命到消費革命的轉變,是紅色消費或體驗式旅游的踐行者。

“私人訂制”公司幫助人們完成的夢想不再是戲仿革命者或者扮演過去的角色,而是實現一種空間上的階層互換。三個段落分別讓司機體驗領導、讓商業大導跌落底層變成貧困藝術家(或者說是讓彈棉花的王寶強變成大導的故事)、讓清潔女工做“一日”億萬富婆。這種低階層與高階層的人生互換所帶來的不是夢想的實現,而是一種人生的寬慰,正如劇中人都體會到了彼此的不容易,反而更加踏實地安于本職工作。這也正是白日夢的基本功能,白日夢不是為了讓人們從夢中醒來,而是為了讓人們繼續做夢。

不過,對于以“85后”、“90后”為主體的影院觀眾來說,頑主式的喜劇顯得有些與時代脫節,正像影片結尾處“私人訂制”公司也為自己“訂制”了一份夢想,這就是向世界、環境、土地道歉的環保綠色之夢,這對于“青春暮氣”以及在現實的壓力下無法講述青春故事的時代顯得有些矯情和奢侈。(張慧瑜)

(編輯:子木)