200多個工作室聚集:小洲藝術園 生長很自然

廣州萬畝果園中心地帶,200多個工作室聚集于此

小洲藝術園 生長很自然

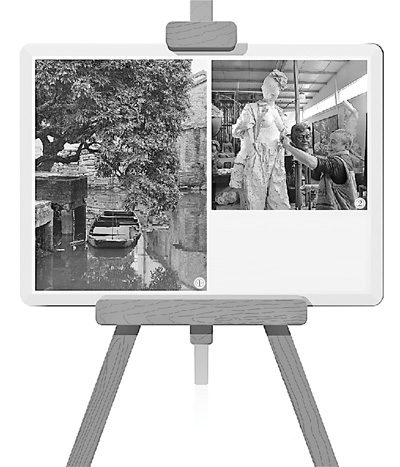

圖①:始建于元末明初的小洲村極具嶺南水鄉特色。

吳呂明攝(人民視覺)

圖②:雕塑家黃河在工作室中創作。

本報記者 羅艾樺攝

“北有798,南有小洲村”,嶺南水鄉小洲村的獨特氣韻讓不少藝術創作者慕名而來、常駐于此,久而久之,成了一方“自然生長”的文化產業園。

文化產業園,并不稀奇。但是,空殼化、地產化、同質化的詬病隨之而來,撮合型、盲目性、功利性的質疑此起彼伏,文化如何扶,成為許多政府剪不斷、理還亂的難題。而在由政府主導產業園的模式之外,像小洲村這樣自然生長的“路邊野花”,能否給產業園提供另一種釀制方案?

——編 者

保留水鄉樣本,吸引畫家入駐,村民也能靠藝術吃飯

“大空間、高采光,很通透的”,27日,在澳洲飄蕩20多年后回流小洲的雕塑家黃河,一邊介紹自己的工作室,一邊向著一樽半成品輕輕刮上一刀。

黃河的工作室位于廣州萬畝果園中心地帶的海珠區小洲村。潘鶴、林墉、許欽松等知名藝術家先后聚集在此,他們租用當地農民的房子建工作室、辦大型展廳、組織藝術沙龍。

關于小洲藝術村的前世今生,真沒有幾人能說得清。據帶路的村民簡志華介紹,依稀記得,應是上個世紀90年代當代嶺南畫派杰出代表關山月、黎雄才在此草創藝術家村之后,才引來眾多中青年藝術家聚居此地,相繼建立起200多個工作室,涉及繪畫、雕塑、攝影、書法、音樂等十幾個門類。近年來,一批藝術工作者大有繼續聚攏發展的勢頭。國內藝術界早有“北有798,南有小洲村”之說。

“鄰村土華村開摩托的多,我們這里背畫板的多。”7000多名當地村民一直以藝術為榮,盡管他們是以多年來的清貧為代價,所謂“保了廣州人的肺,餓了小洲人的胃”。

小洲村老支書莫綺萍介紹,這些年,為了保護有“廣州南肺”之稱的萬畝果園,政府一直不讓村里發展工業、涉足房地產甚至從事果園耕作。但與此同時,由于租金低、離廣州大學城近、藝術原創人員集中,各種類型的藝術院校考前培訓班如雨后春筍發展起來;像候鳥一樣,每年下半年,都會有1萬多名來自全省各地的應考畢業學生來此接受培訓,小洲村儼然成了高考藝術培訓基地。于是,大小空閑房間被一掃而光,各種服務業持續興旺,村民荷包一路大漲。

前些年,推行“城中村改造”時,區里和街道一度前來征求該村意見,結果全體村民都毫不猶豫投下了反對票。他們除了要為廣州留住一個原汁原味的水鄉樣本,目光投得更遠。

372人次獲得各類藝術獎項,成為藝術家孵化器

跟黃河一樣,大批專業人員被小洲村獨特的水鄉環境和深厚的文化底蘊所吸引,來到這里進行創作。

前年才從番禺雅居樂搬來小洲村的國家一級美術師錢海源,眼下最擔心的就是房租漲價。倒不是他付不起這筆錢,而是怕高租金把人趕跑了,“藝術家可是一筆很難復制的寶貴財富哦,好多地方都在爭呢!”

錢海源坦承,若以藝術界的普遍界定,小洲村給人的印象是一個原創藝術集聚區、展示區,整體水平并不很高,且始終處在體制之外,但它也確確實實包容了大量的藝術家及其團隊,尤其是大量剛從藝術院校畢業的年輕人。

盡管這批70、80后藝術家風格有所不同,成長環境與教育背景卻大多接近,同時也承繼了藝術家的最大特點:松散,敏感,自我,注重個體感受。他們從更具有靈活性、隨機性、獨特性的單打獨斗,轉向組織各種展覽、創作交流和藝術沙龍,并響亮提出了“我們原生態,我們草根,我們藝術”的口號。小洲村能夠吸引眾多的原創藝術家在此常駐,除了靜謐的創作環境、低廉的生活成本,特殊的藝術氛圍,俗稱“扎堆”、“接地氣”,也是重要因素。

事實上,在小洲村,無論體制內外、草根與否,均“蟄伏”于此。據初步統計,自2007年以來,村里的藝術家們參加過200場各類藝術展覽活動,有372人次(作品)獲得各種級別的獎項,許多作品被博物館、美術館和名家收藏。

可以說,小洲村就像一個巨型的藝術家孵化器。其中,最有活力的是中青年藝術家,他們利用各種平臺,努力表現著自己。2008年,小洲村還自發組織了全省第一個村級文聯,培養文學藝術新生力量,月月有活動,天天有展覽,在廣東省以至全國形成較大的影響。相繼以“小洲村.COM”、“25°洲游記”、“野生動物園”、“蝶變”為主題的四屆藝術節,更是將小洲地區的藝術活動掀起一個個高潮。它們都是由藝術家們自發組織,不拘一格說干就干。不少外國藝術家也來到這里,去年的國際行為藝術節就是規模較大的一次。

土地既是草根賴以生存之所,也是鮮花盛開之基

到底是草根好還是殿堂好?錢海源認為不好說,但中國當代藝術的主創人員來自“草根”當屬無疑。

放眼小洲村,人員自然聚攏,自由進出……乍一看,似乎與政府“大力發展”不太合拍。

但在藝術區的管理者、廣州市益源實業有限公司董事長王齊看來,發展文化產業有一個被忽視的常識:打造精品是錦上添花,而錦上之花需要肥沃的土壤、充沛的陽光才能生長好。土地既是草根賴以生存之所,也是鮮花盛開之基。

有專家認為,有些文化創意園區只是塊“空招牌”,很多大牌藝術家根本不常駐于園區,人氣不旺更談不上形成產業。小洲村的藝術群落則不一樣,藝術家們沒有自我封閉自成一體,而是租用民宅和祠堂,與村民有交流有合作。村內的小學校利用駐村的書法家資源,堅持五年開展書法教學。這也許就是它與其它創意園的最大區別。而這種“接地氣”亦成就了小洲村發展鄉村旅游的一個特色——體驗藝術,游客們來到這里,了解藝術家生存狀況、藝術作品生產過程。

華州街辦事處主任黃振南透露,為小洲村量身定做、以“美麗鄉村”為主題的“六個一”工程馬上就得開工了——新建一個公園、新建一個廣場、新建一個垃圾壓縮站、保護一批文物古跡、打造一條水陸旅游線路、打造一個魅力水鄉。

真希望,這里的工程靜悄悄,讓這份水鄉之美永遠寧靜。

(編輯:偉偉)