他是一個演員,更是一座豐碑——追憶著名表演藝術家于是之

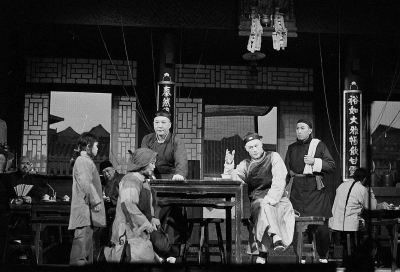

1979年《茶館》在人藝重新公演,王利發(中立者)由于是之扮演。 新華社發

將生命與人藝緊緊相連

上世紀80年代,北京人藝進入了創作的黃金期,相繼推出了《天下第一樓》《小井胡同》《狗兒爺涅槃》《嘩變》《推銷員之死》等一系列重要作品,形成“文革”后人藝原創劇目的高峰期,在浮躁之氣開始抬頭的中國話劇界,充當了一個穩健的角色。許多人認為,于是之對此功不可沒。

1985年至1992年,于是之擔任北京人藝第一副院長。他深知劇本乃劇院興旺之本,一個成熟的作家,必然會以他的劇作,他自己的文學風格影響劇院,培養演員,促使劇院逐步形成自己的演出風格。于是,他在全國劇院中率先成立劇本組,自任組長抓創作。

曾是當年人藝劇本組一員的郭啟宏回憶道,于是之對作家的劇本至少讀兩遍以上才提建議。他創作《李白》時,于是之提出極具見解的“空靈說”,大大提升、豐富了李白的形象塑造。但是,于是之的名字最后沒有出現在“文學顧問”或“藝術指導”中。現為北京劇協主席的郭啟宏深情地說,那時北京人藝十幾個編劇,人稱“小作協”,李龍云、何冀平、過士行、王梓夫、顧威、林兆華、任鳴、濮存昕、馮遠征……一批批青年劇作家、導演和演員在舞臺上綻放才華,成為北京人藝的中堅力量。他還請來數位國外名導,托比·羅伯森、阿瑟·米勒、查爾斯·赫斯頓,相繼來京為人藝排戲,為北京人藝積累了豐富的中外劇目。

王梓夫說,于是之領導下的人藝當時的創作氛圍非常活躍:“于是之的確是少有的好領導,我們這些編劇中午都是從食堂打了飯去他那吃,他提供酒,泡了枸杞之類的,每天中午大家就在一起吃飯、喝酒、聊天,但其實都是聊本子,相當于工作餐,所以他是從積累素材、觀察生活階段就參與劇本創作。有一次,我們提議做一個農村題材的話劇,是之先生自覺對農村不夠了解,就陪我們一起去最底層的老鄉家體驗生活,一住就是兩三個星期。”

田本相介紹,于是之一直想依托中國藝術研究院辦一所學院,把焦菊隱先生的演劇經驗傳承下去。后來辦成了“于是之藝術學校”,辦了12年。于是之病后由著名導演林兆華擔任法人。林兆華說,是之先生辦這所學校沒把眼睛盯在錢上,我們一定要把學校辦好,不能敗壞于是之這位表演藝術家的名聲。田本相說,我一直都認為于是之是一個真正的君子。他讓每一個接觸過他的人都不禁產生景仰之情。

北京人藝的青年演員們,則把于是之當成話劇表演的標桿。1月20日晚,北京人藝復排劇目《駱駝祥子》正演完最后一場,主演青年演員于震在謝幕中代表全體演職員對離去的于是之表示哀悼:“今天大寒,雪,于老下午五點離世,今天也是這輪《駱駝祥子》的最后一場,冥冥中‘老馬’謝幕!讓我們一起緬懷這位將生命與人藝緊緊相連的表演藝術家。”馮遠征說,于是之先生創造了中國話劇的奇跡,他的表演風格對我們這代人藝演員影響非常大。我們這一代中年演員還能繼承一些人藝的傳統,讓它能存活于舞臺之上,與于是之先生的培養是分不開的。

(編輯:子木)