歷史題材求變 現實題材稀缺——第26屆中國電視金鷹獎獲獎電視劇述評

第26屆中國電視金鷹獎電視劇獲獎作品名單已經公布。這個結果是對自2011年3月31日至2012年4月30日這一期間內,我國電視劇總體質量的一次集體評價,是觀眾、中國電視藝術家協會會員和第26屆中國電視金鷹獎電視劇專家評委會三方投票結合的結果。本屆金鷹獎電視劇評選,共收到參評作品168部,是歷屆評選中數量最多的一屆。在這個數字背后,我們可以看到我國電視劇這兩年的發展規模。從一定意義上看,它從一個側面反映了社會投資參與文化建設的踴躍程度,反映出了我國文化產業的繁榮和興旺。

體現觀眾好惡 彰顯公共價值

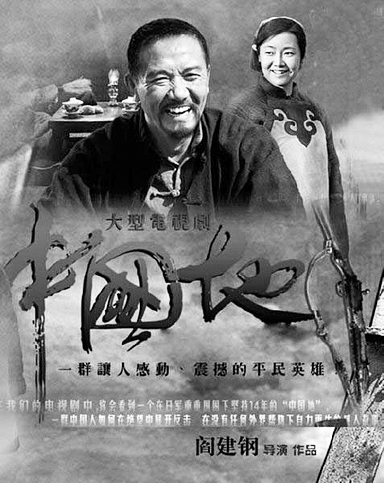

在這次評選中,《中國1921》獲得最佳作品獎,另有20部作品榮獲優秀作品獎。除中央電視臺和解放軍系統外,從地域范圍來看,獲獎作品來自12個省、自治區和直轄市,獲獎的分布范圍還是很廣的。如果說電視劇的多樣化與出品地域的多樣化有正向關系的話,那么電視劇獲獎地域的范圍越廣,越能為廣大電視觀眾提供多樣的欣賞選擇。從歷史比較來看,正是因為電視劇產業社會化的發展,曾經相對集中的電視劇生產、獲獎地區,才逐漸呈現出分散化的特點。這是一個可喜的現象,百花齊放,眾人拾柴,都來源于參與基礎的廣闊。

從文化活動的特點來看,通過觀眾、中國視協會員和專家共同評選,表彰優秀作品、激勵創作隊伍是中國電視金鷹獎評選的目的。從政治經濟學的角度來看,激勵機制是物質和精神再生產中的必要條件。因而,中國電視金鷹獎評選也是當代中國意識形態再生產的一個組成部分。在第26屆中國電視金鷹獎電視劇評選過程中,這個再生產的結構由三個方面組成。從一定意義上看,這個結果是三方的最大公約數,而不是某一方的絕對值。對任何一方中的部分成員而言,這個結果可能都不夠理想,但這個結果很客觀。因為,評獎本身就是一個博弈的過程,在各方投出的票里,理想在其中,利益也在其中,公共價值在其中,局部利害也在其中,觀眾的品位在體現,文化的導向也要堅守。

以往,觀眾、中國視協會員和專家評委會投票的順序是由專家評委會從報送作品中選出大于獲獎數額3倍的作品范圍,再交由觀眾和中國視協會員投票。這是一種“自上而下”的指導性評獎的方式,先集中再民主。本屆評選,采用的是“自下而上”的方式,由觀眾和中國視協會員在報送作品范圍內自主選擇,專家評委會評選在后,既能體察觀眾和中國視協會員的意愿,同時也能在多樣化的社會選擇中,把握住價值判斷主導。

(編輯:子木)