芭蕾演出:市場究竟有多大

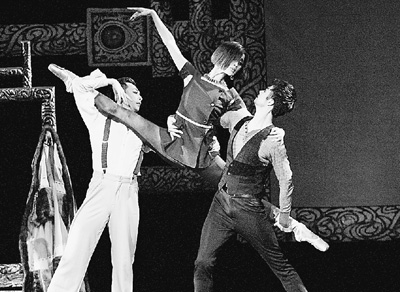

圖為重慶芭蕾舞團演出原創現代芭蕾舞劇《追尋香格里拉》 葉 進攝

圖為重慶芭蕾舞團演出原創現代芭蕾舞劇《追尋香格里拉》 葉 進攝

5月初,重慶第一部原創現代芭蕾舞劇《追尋香格里拉》首次亮相,在這部作品中,觀眾終于看到了去年剛剛成立的重慶芭蕾舞團的演出實力。盡管中國的芭蕾舞團在不斷增加,原創作品也在日益增多,但是,目前中國芭蕾舞演出市場究竟有多大,卻依然是一個值得認真思考的問題。

到目前為止,我國的芭蕾舞團已經達到8個,南北各4個,其中,改革開放前有兩個,上個世紀的80年代和90年代相繼誕生了3個,新世紀以來又出現了3個,據說,有的省市還在醞釀成立新的芭蕾舞團。

表演人才得天獨厚

新中國成立之初,由蘇聯專家培育的老一代芭蕾舞藝術家,因年事已高,都已紛紛退休;改革開放后我國培養的第一批優秀芭蕾舞演員,現在大多擔負著各芭蕾舞團的領導職責,而上世紀90年代以后成長起來的演員早已成為舞臺上的頂梁柱。

改革開放以后成長起來的演員,其經歷與他們的前輩完全不同,在優異環境的培育下,國內外的舞臺實踐十分豐富,技巧也很高超。從上個世紀80年代開始,演員出國深造已經極其普遍,有不少人畢業之后還在國外芭蕾舞團中擔任主角,而在國際大賽中獲獎更成了家常便飯。

到國外學習和工作盡管一度造成了人才的流失,但作為外來藝術的芭蕾舞,出去學習和交流確實開拓了視野,也增加了國際舞臺的鍛煉機會,提高了演員的表現能力。后來的事實證明,他們在國外的成功也促動了國內芭蕾舞的發展。李瑩和潘家斌夫婦回國后組建了蘇州芭蕾舞團;劉軍回國后成為重慶芭蕾舞團團長兼藝術總監,編導了多部作品;王弋先后在美國、瑞士、韓國發展,最終回到了重慶,成為臺柱子。而趙明,去的是香港地區,在香港芭蕾舞團擔任了多年主角后回到北京,先后編創了十幾部芭蕾舞劇和雜技芭蕾劇,享譽中外。

如今的芭蕾舞演員并不短缺,每年從北京、上海和其他各地的舞蹈院校培養的畢業生,正源源不斷地走向社會。現在很多人從小就在長輩的呵護下開始接受芭蕾訓練,然后拼命報考舞蹈學院,他們也是芭蕾舞生員的龐大后備軍。

但是,“人多并不意味著人才多,真正能讓各團看中的尖子演員還是稀少,足以擔當大任、前途遠大的演員更是少而又少。”這是各芭蕾舞團負責人每年招收演員時的感嘆。上海城市演藝公司曾經承辦過幾屆國際芭蕾舞比賽,而國家大劇院舉辦的國際芭蕾舞比賽今年夏季也將迎來第二屆,其目的之一就是想為中國舞臺發掘尖子選手。

“出國是當今芭蕾舞專業畢業生的第一選擇,考入國內院團只是其次,而各團每年又只能招收幾個人,所以,舞團培育優秀演員并不容易。”中央芭蕾舞團著名舞蹈家徐剛如是說。

老牌芭蕾舞團需要新生力量,新近成立的芭蕾舞團更需要人才,于是,每年去各地發掘人才、爭奪人才,成為各團的一項重要任務;新芭蕾舞團成立時,用各種方式吸引人才,甚至挖老團的墻腳,也是一大景觀。

編創人才嚴重匱乏

“在演員中,最后能如趙明、劉軍那樣,可以轉為編導人才的,其實是最稀缺的。”中國舞蹈家協會副主席馮雙白這樣認為。

芭蕾舞的民族化,是幾代芭蕾舞藝術家奮斗的目標,成就也相當可觀,有的早已成為經典之作。但是,近些年誕生的原創作品卻日益稀少,與日漸增多的芭蕾舞團相比,形成鮮明反差。有的作品問世后也沒多大影響,如果用市場價值計算,可謂投入大、產出小。一部《大紅燈籠高高掛》盡管是轟動一時的佳作,但至今仍有專家認為這是靠張藝謀的影響力,而非芭蕾舞本身。原創佳作的短缺與編創人才的匱乏具有直接的因果關系。

既然原創作品嚴重不足,就不妨演出經典之作。在舞臺上持續演出經典之作,也是全世界各芭蕾舞團的常態。但經典之作需要重新編排,幾十個、上百個甚至幾百個版本在舞臺上演,是《天鵝湖》、《吉塞爾》、《堂·吉訶德》、《胡桃夾子》、《春之祭》等名作的演出現象。然而,“重新編排、制作世界經典芭蕾舞之作,一需要資金,二需要編創人才,而這恰恰又是中國芭蕾舞眼下最為短缺的兩項。”著名舞蹈編導趙明認為。

在國家大劇院,如今每年都有幾部世界經典歌劇被重新編排、制作,而且匯聚了世界一流的人才,為中國的歌劇舞臺注入了勃勃生機。可是,芭蕾舞就沒有如此幸運了,世界經典芭蕾舞作品被高水平地重新編排、制作,在近年的中國舞臺上幾乎為零!“有些芭蕾舞團盡管成立了大師工作室,力圖聚集國內外的人才,但缺少充足的資金,結果可想而知。”馮雙白說。

觀眾很多 市場有限

其實,與西洋歌劇相比,中國觀眾對芭蕾舞更為熟悉,60多年來在中國舞臺上,芭蕾舞從未消失過,而且還曾有過大普及的年代。對世界經典芭蕾舞作品,比如《天鵝湖》等,中國觀眾接受起來也毫無難度,從數量上說,喜歡世界經典芭蕾舞的中國觀眾遠遠超過了歌劇。去年春節,德國漢堡芭蕾舞團在國家大劇院演出現代芭蕾《尼金斯基》,對這樣的表演形式和人物生活,中國觀眾表現出來的欣賞水平和熱情讓德國藝術家都感到驚奇。因為正值春節期間,很多年輕人都已經放假回家,當時的觀眾大多為中老年人,但持續不斷的掌聲和久久不愿離去的場景,說明中國中老觀眾對現代芭蕾舞也是喜愛有加。每當歲末年初,外來芭蕾舞團大規模涌入中國演出市場也是一景,即便有的芭蕾舞團名不副實,有的屬于臨時拼湊,但中國觀眾的欣賞熱情依然不衰。

雖然觀眾總體數量龐大,市場看起來似乎不小,但在實際操作時可以發現,這個市場極其有限。

歌劇盡管不如芭蕾舞普及化程度高,但總有一批發燒友是鐵桿粉絲,保證了每次上演都有一批固定觀眾。芭蕾舞的觀眾卻極不固定,既沒有發燒友作為支撐,保證上座率,也缺少相當數量的芭蕾迷維持一個穩定的市場。“芭蕾觀眾欣賞情緒的波動很大。雖然外來名團名作能夠帶來可觀的票房,但國內新作品和人們不大熟悉的團體就可能被冷遇。國產新作的送票率很高,難得有真正的市場。”中國國際文化藝術公司總經理江凌說。

盡管各地芭蕾舞團不斷增加,但演出場次不足,市場化程度有限,即使上演名作,也只在北京、上海等地有一些固定觀眾,其他地方則只能靠碰運氣和企業包場了。

芭蕾舞演出缺少市場和觀眾,與名角短缺也有很大的關系。芭蕾舞演出,特別是古典芭蕾舞演出,與戲曲一樣,一定要有名角兒,外國著名芭蕾舞團也是靠名角支撐起來的。我國過去的芭蕾舞演出,名角也不可或缺,從上世紀50年代到改革開放初期,一直有芭蕾名角兒活躍在舞臺之上。“然而,近些年,中國芭蕾舞演出的名角兒越來越少,幾乎沒有培養出幾個叫得響的明星,這就失去了吸引力。”上海城市演藝公司董事長孫明章認為。“縱觀世界芭蕾舞的歷史,其實就是一部由名角兒和編創大師構建出來的發展史。如果僅僅只有演出團體在增加,而名演員和優秀編創人才卻在減少,這樣的現狀反倒令人擔憂。”馮雙白說。

資金、名角、優秀新作短缺,這些都制約了中國芭蕾舞的發展,也使演出市場缺少活力,芭蕾舞演出經常要靠外來名團名作才能帶來票房。“外來的和尚好念經”,這是演出的現狀,也是市場有限的癥結所在。

中國有數量龐大的觀眾群,也有尚未開發的廣闊市場,但就目前芭蕾舞的演出狀態來看,更需要的是:培育穩定觀眾,創作能夠長久贏得市場的佳作,出現具有號召力的藝術家。“如果能全力解決這些問題,芭蕾舞演出的市場還是很有前景的!”馮雙白對此仍然充滿信心。

(編輯:偉偉)