長安風格就是中國風格——對話陜西國畫院院長范樺

一百多年以來,西方強勢文化不斷沖擊著中國畫創作以及中國畫教育理念、教育體系。這種受沖擊的狀況,嚴重阻礙了中國民族文化與中國畫創作的良性發展。因此找回屬于中國人的藝術精神,確立自我的文化主體,呼喚中國繪畫精神,追根溯源就愈顯重要。

時間:2013年8月27日

地點:陜西國畫院

被采訪人:陜西國畫院院長范樺

采訪人:陜西國畫院張立

問:最近,您在媒體上提出長安風格就是中國風格,這個提法很新,為什么會提出這樣一個判斷?

答:我認為有以下幾點:

一、長安13朝古都的底蘊,中國最輝煌的周、秦、漢、唐所形成的中國文化精神,是我們任何朝代包括當代都無法取代的。

二、兩個在中國繪畫史上,決定中國畫風格的代表人物都產生于長安,一個是唐代的畫家王維,一個是宋代的畫家范寬。

王維,在藍田輞川成就了中國畫水墨為上、圓融淡定、天人合一的中國畫語言,實現了中國畫在藝術精神與個體上的自覺,確立了中國畫獨立于世界的藝術精神與審美風格。

范寬,生于銅川耀縣,以道家的“物化”意境和照金山水景物為依托,創造了真正能寄托生命精神的中國山水畫意境,以其返璞歸真,雄強渾厚,峰巒高峻,氣勢逼人的山水作品被譽為中國山水第一畫,他也被世界公認為一千年來對人類最有影響的百位人物之一。《溪山行旅圖》代表了中國人崇尚自然區別于西方以人為主體的審美。

問:長安畫派的出現對新中國美術的影響很大,您如何看待長安畫派的藝術思想與中國畫傳統精神的關系?

答:20世紀的60年代,以石魯等人為代表的西安美術團體,在北京等地組織了一次巡回展,他們以表現黃土高原古樸倔強為特征的山水畫和表現勤勞淳樸的陜北農民形象的人物畫,在中國畫壇引起轟動,美術界稱之為“長安畫派”。

以石魯為代表的長安畫派,代表了當代中國畫的長安崛起,“一手伸向傳統,一手伸向生活”的藝術主張承接了中國畫“外師造化,中得心源”的尚意精神。

問:當代中國畫如何傳承與發展?

答:“擎起這把香火”,追根溯源,尋回中國文化精神正脈。回望長安,陜西國畫院作為專業的中國畫研究單位,有責任擎起這把香火,展望后三十年是青年畫家的世界,寄托希望于青年。扶持與培養好青年畫家是畫院的責任與擔當,任重而道遠。

我們應該看到我們的前輩和我們這一代的藝術家在青少年時期都有著藝術營養的不良,甚至先天不足,所以我認為當代中國畫的輝煌將寄托于青年一代的畫家們。

王維(701-761),字摩詰,太原(今山西祁縣)人,開元九年中進士。王維40歲左右在長安置輞川別業,遂隱居于輞川。王維能詩善畫,精通音律,篤信佛教。被宗為中國山水畫史上南宗的立派大家。王維的山水畫以水墨為主,這種詩情、尚意的山水畫風是儒、釋、道精神的體現,是中國文化精神的代表,他開創了中國水墨山水畫和文人畫的先河。

范寬,字中立,范寬早年師從荊浩、李成,移居終南山、太華山,“居山林間,常危坐終日,縱目四顧,以求其趣。”范寬受道家思想影響,作品多取材于陜西關中一帶的山岳,雄闊壯美,筆力渾厚,多采用全景式高遠構圖,善用雨點皴和積墨法,畫面有“如行夜山”的沉郁效果,表現山勢的險峻雄強。范寬的畫,崇山峻嶺往往以頂天立地的高遠構圖突出雄偉的氣勢,山麓則密林叢生,他的畫突出的特征是雄強深厚,峻重老蒼,深沉健壯。代表作《溪山行旅圖》縱206.3cm,橫103.3cm,絹本,淺設色,現藏臺北“故宮博物院”。董其昌謂《溪山行旅圖》宋畫第一,郭熙在《林泉高致》中謂:“關陜之士,惟摹范寬。”范寬對北宋山水畫發展影響極大,這種沉郁蒼茫、雄強渾厚、深沉健壯的畫風,也成了北宋時期北派山水畫的基本性格和美學特征。范寬親近自然的美學思想與西方以人為主體的文化形成相對的一個高峰,是中國文化史上的里程碑。

陜西國畫院

1981年,在長安畫派代表人物石魯等人的努力之下,陜西省人民政府批準成立陜西國畫院,為陜西省文化廳直屬文化事業單位之一。長安畫派代表人物方濟眾任首任院長,何海霞、羅銘任副院長。新成立的陜西國畫院,薈萃了當時長安畫壇的重要畫家,以其藝術造詣、學術地位,與中國畫研究院、北京畫院、上海中國畫院、江蘇省國畫院被譽為全國五大畫院。陜西國畫院以“出作品、出人才、出經驗”為辦院宗旨,堅持長安畫派“一手伸向傳統,一手伸向生活”的藝術理念。30多年來,陜西國畫院在方濟眾、苗重安、張立柱、范樺等幾任院長的帶領下,全院畫家潛心創作,堅守學術,以開放而包容的姿態,在全國中國畫領域取得了一系列引人矚目的碩果,涌現出崔振寬、王有政、張振學、郭全忠、趙益超、張明堂等全國著名畫家,可謂名家輩出,在全國美展連續多年獲得重要獎項,成為全國畫壇備受關注的學術群體。

近年來,陜西國畫院在院長范樺、書記邢慶仁、副院長楊光利等新一屆領導班子的帶領下,貫徹落實黨中央“文化強國”偉大戰略目標,提出“學術為立院之本,國學乃國畫之源”的辦院思想,注重中國畫傳統的傳承與研究,積極吸納畫壇青年才俊,完善畫院基礎設施的職能部門,注重學術建設,鼓勵學術研究,給已有30年歷史的畫院注入了新的血液與活力。建立了涇川創作基地、延安魏塔寫生基地,北京創研基地,并主辦了“華山中國畫論壇”等一系列產生重大反響的學術活動。薪火相傳,繼往開來,陜西國畫院正在走向更加輝煌的未來!

藝海洗心錄

□ 范 樺

遇 夢

“天爺爺甭下咧,打下麥子忙罷咧”……

記得小時候,不管是烈日炎炎的麥收,抑或是紅葉遍山的秋季,但若下雨,我都會光著腳丫站在炕頭,趴著窗子使勁喊。等我耍累了,肚子饑了,我的視線便會穿過雨幕,從遠處那群忙碌的身影中,試圖分辨出我父母羸弱而倔強的身影。然當我送目遠眺,遠處總是蒼山如洗,寂林無聲,所有鄉親們都靜默如物,似乎已和群山大地融為一體……

藍田是我的故鄉,輞川則是我的老家。在這個風景秀麗的所在,唐代大詩人、大畫家王維先生曾在這里結廬,半官半隱的居住在我家附近。在這個充滿濃厚的鄉土氣息的山居小村,他一邊享受著閑適生活和恬靜心情,一邊以禪意詩情入畫境,開創出至今影響深遠的中國文人畫派。值得汗顏的是,少年時候,我雖然有幸與這位先賢大師為鄰,但卻對其繪畫風格所知甚少,更不知蘇軾“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”之評價。似乎在那個時候,因為受限于父老鄉親平日里的口傳心授。我內心只堅定的認為,我要像王維一樣畫畫,或許只有畫畫才能使我出人頭地,才能因此擺脫父輩所遭受的苦難,最終才能去大城市里過體面的生活。

實際這便是我當初學畫的真實動機。

自從心中藏下這個夢,我無日不盼望它成為現實。閑暇的時候,我傾聽林中的風鳴鳥啼,或頭頂明月腳踏清風徜徉在王維故居門前,在與這位先賢大師進行無言交流的同時,也順便播種或灌溉自己的夢想。是乃若干年后,在夾雜著鄉音的問答中,我終于如愿以償走出大山,走進美院,繼而走進社會,最終一路奔波走到了今天。

感謝苦難,它提醒我什么時刻都應保持住淳樸與善良。

感謝輞川,它使我在追逐癡愛的同時并沒有迷失方向。

追 夢

是的,我一直在路上,從未停歇。

因為小時候生長在農村,物質貧乏亦屬常理,父母除了給孩子溫飽及愛以外,沒有能力給我提供任何額外的教育輔助。基于此種現狀,幼年的我幾乎就沒有受過系統的繪畫教育,更別說親身體驗過筆與宣紙觸擦糾纏的快感。這既是物質的匱乏,更是精神的蒼白,它使我在求學的道路上付出了異于常人的艱辛。但是平心而論,即便這樣嚴峻的事實并沒有讓我對畫家夢有所止步,反而讓我愈挫愈勇。這使我不得不感激王維先生,他竟然給我的靈魂無形地潛藏進一些堅硬、高貴的東西,這些自由或者沉默的種子將使我終生受益。

美院的教育,專業的培訓,以及導師們的精心培育,讓我逐漸擁有了理性表達的能力。而得益于專業知識的積累,我開始分辨或研判我未來的發展思路,并最終將傳統國畫創作作為我重點治學的對象。因為眾所周知,西洋畫重形似,中國畫重神韻,而作為一個專業畫家,在形似上做到惟妙惟肖并不太難,而國畫領域想要做到神采與氣韻俱佳,則正如宋代大畫家李唐所說“云里山川霧里灘,看似容易畫卻難”。這需要畫家運用筆墨、色彩、技巧,靈活經營,認真描繪,最終使自然風光之美,欣然躍于紙上。故而我作畫喜歡一氣呵成,追求簡約、生動感,將平民生活化的那種最本真、質樸的東西納入到畫中。而這些形態各異的潑墨山水作品,不僅寄托著我對故鄉的癡愛與感恩,還昭示出傳統文脈的回溯與仰望。因為人所共知,國畫隱伏的不僅是一個民族的記憶和文化,更是一個國度的靈魂與性格。

夢依然還在!

我莫名的堅信:王維先生以及輞川故鄉從來沒有遺棄我,一直在暗夜里呼喚著我的靈性,繼而在我的繪畫生命里跳舞飛動。他的眼睛爍爍生輝,站在未知而神秘的殿堂微笑看我——那是個生與死交匯,虛假戰栗真誠歡笑的美麗地方。那里是智者睿思居住的天堂。我感覺到他的胸懷就如鄉情般溫暖,他把我從蒙昧中喚醒,告誡我在心靈種下善良的種子,以便后人看到真誠的花朵。也正是有了他們的眷顧與激勵,我才能鼓起勇氣將這條荊棘叢生的探索之路繼續走下去。

捉 夢

為了穩健行走,我一直試圖保持平衡。

為了收獲豐收,我一直在播種與灌溉。

我從沒有感到自己有繪畫的天賦,也從沒意識到輞川的童年生活與秦腔聲韻會給予我取之不盡的繪畫靈感。只是近幾年偶爾翻閱起我的陳舊畫稿,我竟然驚訝的發現:在我習畫的初期,似乎已透露或暗示著我未來的發展方向。——那是一些25年前我考美院時的素描習作。這些作品所流露出來的繪畫語境,潑墨的感覺竟然與今天的畫風一脈相承。輞川詩性和吼秦腔一樣的一揮而就。是的,我離開輞川快30年了,那是我童年、少年時期生活的地方。小時不覺得輞川好,但輞川早已融入我的血脈。輞川煙雨讓我耳濡目染許多年,時常感覺她是陜西的江南。輞川地勢起伏平緩,是秦嶺里面的一個川道,詩情畫意本身就有。盡管當時不理解,但從小就一直感受著她的意韻。在意不在意,你畫里面都已經有了那種感覺。所以說,我天生不是寫實的,因為輞川這個符號本身就帶有詩情畫意。為什么能在這里作詩、畫畫?一方面是人的修養,另外一方面,輞川山水本身就有一種意境。因為繪畫之道,其實就是每位畫人的性靈自寫。千皴萬染和疏離簡筆都是那個不差毫厘的你,恰如細胞DNA的全息映像。外形內感,智者自鑒。

筑 夢

從我上大學前6年算起至今,直到如今擔任國畫院院長,掐指一算,30余年從藝歲月真乃匆匆如一夢矣。

古云,三十而立。回首30年的苦苦尋求,曾自以為門戶已立,不與人同。時代風格與個性語言似別前人。當然,這些作品的創作靈感來源于我對生活的理解,更有賴于我對前賢成法的揣摩與參悟,最終才能捕獲住潑墨語境,筆、墨、形、質、意、境,暢情達意,一揮而就。當然,在獲得某種收獲的同時,我也清醒的知道自己的不足。譬如作品是否緊跟時代精神?個性語境的獨特或有多少?如此種種,我自有知。繼而唯愿明心澄懷,以感悟時代;學識博見,以提高筆墨語境。因為繪畫已是我生命的一部分,是我對自然與生命體驗的另類傾訴。

我無法預想我的繪畫未來。因為詩性內涵是國畫的境界。所以我只能決心本著“不畏今人譏,惟恐后生笑”崇高藝術準則,在今后的藝術征程中做出更大的努力,并將所有作品盡數付與時間和命運,以便接受時代的檢驗。

大美無言,實際如此甚好!

范 樺

陜西藍田人,中共黨員。陜西國畫院院長、國家一級美術師、中國美術家協會會員、陜西省美術家協會副主席、中國人民大學畫院中國畫名家工作室教授、中國藝術研究院特聘畫師。1985年畢業于西安美術學院國畫系山水專業,分配到西安中國畫院工作。1998年以來被評為西安市有突出貢獻青年專家;西安市跨世紀學科帶頭人;西安市文史系統德藝雙馨先進個人等。1989年,作品《孕育大地》入選全國第七屆美展;1990年,作品《高山流水》入選全國林業美展;1998年,作品《高泉》入選全國山水畫大展。1987年赴日本舉辦畫展,1990年赴中國香港、新加坡舉辦畫展,1991年在西安舉辦畫展,1999年赴日本舉辦畫展,2001年赴美國舉辦畫展并講學。出版有《范樺畫集》《范樺國畫集》《范樺赴香港作品選》《范樺赴美作品選》《范樺國畫專題電視》(3部)。作品先后被人民大會堂、釣魚臺國賓館、毛主席紀念堂、中國美術館、京西賓館等收藏。

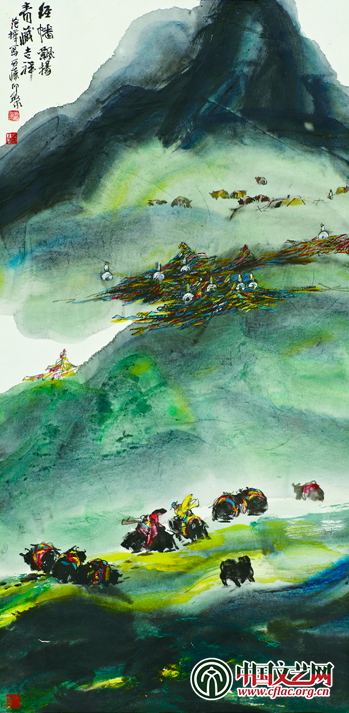

經幡飄揚 青藏吉祥

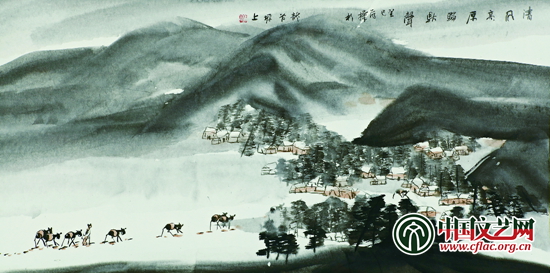

清風高原歸馱聲

青藏高原

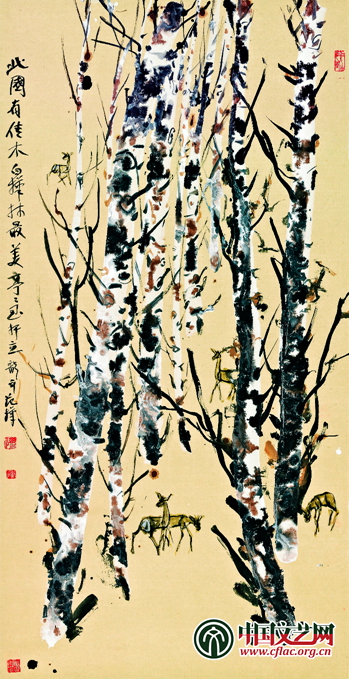

北國有佳木

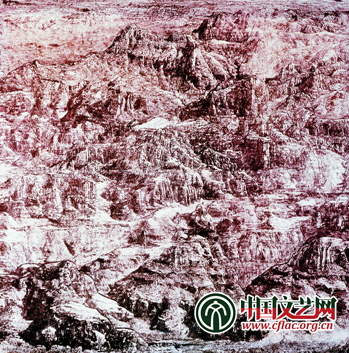

荒原蒼蒼

瀟瀟秋意接天邊

輞川圖

(編輯:黃遠)

| · | 陜西省第四批非遺名錄出爐 |

| · | 陜西舉辦第三屆齊越朗誦大賽 |

| · | 陜西祭奠中華民族始祖母華胥氏 |

| · | 山西舉行藝術院校音樂舞蹈教學匯演 展示精神風貌 |

| · | 陜西民間藝術展在土耳其開幕 |