鄉音鄉情醉鄉親——湖北省福星楚劇團演出活動側記

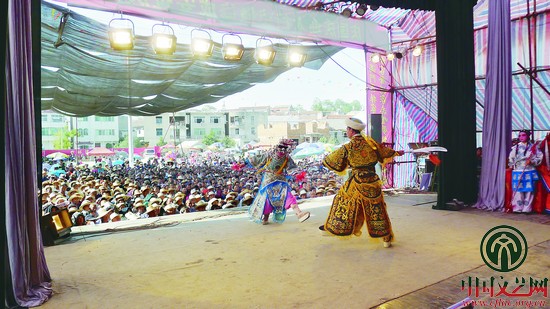

從四面八方趕來看福星楚劇團演出的農民觀眾

在民風淳樸的荊楚大地,在美麗富饒的江漢平原,有一個民營劇團,長年活躍在廣袤的鄉野、偏遠的集鎮乃至繁華的都市,那一縷縷琴聲、一聲聲板腔、一出出戲文,飽蘊著對家鄉人民的摯愛而贏得千千萬萬城鄉觀眾的稱道與喜愛。這個劇團,就是湖北省福星楚劇團。

要過中秋了,這天是劇團盛夏演出季的最后一天,方圓百里的鄉親們為了表達對劇團演員們的喜愛與感激,特地買來數十掛鞭炮,在劇院門口噼噼啪啪地放了一個多小時,其間還有數十個鄉鎮、村組和單位敲鑼打鼓地送來了60多面錦旗和感謝信。一時間,劇院內外人山人海,歡聲笑語一片。其間,福星戲迷協會送來的一副對聯貼在舞臺兩旁:名角傲角天天唱唱出人間好氣景,新劇老劇月月演演繹福星一家親。

《人在福中》劇照

一位企業家的戲劇情懷與擔當

而今湖北的戲劇同仁只要提到福星楚劇團,就會聯想起一個人,他就是連續5屆的全國人大代表、全國勞動模范、湖北慈善總會名譽會長、福星集團控股有限公司董事長譚功炎,因為是他一手創建了這個劇團,也是他像呵護孩子一樣呵護著這個劇團的成長。

說來話長,自民國時期以來,湖北漢川就是個有名的“戲窩子”。解放初期的漢川沉湖鎮(今福星鎮)幾乎村村有戲班、塆塆見草臺,每到農閑,打谷場上的稻香味還未散盡,一個花花綠綠的大草臺便支了起來,連臺好戲就此輪番上演。而每當戲一開鑼,兒時的譚功炎便和他的小伙伴們急匆匆地直往人縫里鉆。顯然,譚功炎早已不知不覺地受到了傳統文化的熏陶,甚至通過看戲,明白了什么叫忠孝節義、禮義廉恥,什么為世道人情、是非曲直,一些做人的道理,漸漸從戲文中領悟出來。

光陰如梭,一晃數十年過去了。乘改革開放之東風,譚功炎率領福星人立志創業,艱苦奮斗,最終支撐起一片輝煌的事業。如今的福星集團已成為全國500強企業、國家重點高新科技企業、中國最具挑戰潛力十大民營企業、A股上市公司,擁有員工一萬余人。前進中的福星集團把建設先進的企業文化作為企業繁榮昌盛的有力支撐,在打造各類文體團隊之時優先組建起福星楚劇團。譚功炎深知,有戲看是當地老百姓夢想中的福分,辦劇團的目的就是為地方群眾謀福利,回報鄉親。

譚功炎辦企業堪稱大手筆,而辦起劇團來也是有板有眼。首先是制定優惠政策吸引戲劇專業人才,通過“事業留人,感情留人,待遇留人”,使一批活躍在演出市場上的優秀中青年楚劇演員及藝校大專生陸續匯集在福星旗下。接著是制定“弘揚楚劇藝術,根植鄉土文化”的辦團宗旨和“團結自尊、刻苦研藝、科學發展、爭創一流”的辦團方針,使劇團始終沿著一條“為人民群眾多演戲、演好戲”的正確軌道向前發展。第三是不斷加大對劇團建設的投入,每年由公司拿出200余萬元資助劇團發展。其中,一是逐年提高劇團演職人員工資獎金等福利待遇,目前劇團演職人員月工資平均在3000元左右,另外在完成演出任務基礎上每人每月發放演出補助1000至1500元,年終評獎金獎(獎金一萬元)比例也在逐年提高;二是免費為劇團提供住宿,水電費也給予全免;三是為演職人員辦齊了社保、醫保等多種保險,解決了大家的后顧之憂;四是逐年添置和更新服裝道具、燈光音響等設備,完善了劇團的硬件設施。此外,公司還投資近千萬元,為劇團演出修建了一座可容納3000多人看戲的大劇場。有了這些,大家覺得有干頭、有奔頭,一心只想為群眾把戲演好。

《楊家將》劇照

堅持演出也是為基層老百姓謀利益

隨著時代的發展,基層民眾對幸福的理解包含了對精神文化生活的追求,而一年到頭能否看上幾出大戲,則成為幸福標準的重要指數之一。為此,譚功炎提出一個新觀點:“劇團堅持演出,也是為基層群眾謀利益。”在他的建議下,劇團實行了一項硬指標,即每年演出不少于300場,其中在福星劇場免費演出100場,在外地免費巡演200場。這項指標對于一個民營劇團來說,顯然是高了一點,但人們驚奇地發現,這個劇團不僅連續13年超額完成了指標,而且通過不間斷的演出,表演技藝提高了,劇團實力增強了,社會美譽度提升了,在江漢平原,人們一提起福星楚劇團就一個勁兒地叫好。

鄉親們還清楚地記得這個劇團冒著風雪下鄉巡演的情景。按劇團慣例,每年正月初五便開始開展春季農村大巡演,每次巡演均在兩個多月。2013年的正月初五和往年一樣,天剛蒙蒙亮時,劇團全體人員便打點行裝向第一個演出地點漢川長興村進發了。一輛舞臺車,一臺布景車,大小兩臺交通車,連成一線,在雪雨天的泥濘小道上艱難行走,趕在晌午前到達目的地,吃過午飯便麻利裝臺唱戲。這時節,酷愛楚劇的鄉親們早已把個戲臺子圍得水泄不通。戲臺四周,張燈結彩;村道兩旁,彩旗飄飄。開場前鞭炮齊鳴,鑼鼓喧天,好不熱鬧。可是晚上睡覺卻著實有點尷尬,由于條件有限,劇團將好一點的房間安排給女同志住下,男同志只好擠在一間還沒來得及裝上門窗的毛坯屋子里“滾”通鋪,西北風直往屋子里竄,個個凍得夠戧,好在鄉親們及時送來了擋風的膠布。此次巡演歷時55天,盡管雪雨天氣時有阻滯,但仍然堅持轉場到達12個鄉鎮與村塆,演出劇目90余場,所到之處,鄉親們個個笑逐顏開,夾道歡迎。

遠離寒冬,進入炎熱的盛夏,劇團依然處于演出的旺季。每年的6至9月這4個月,為福星楚劇團免費演出的盛夏演出季,往往演出海報一貼出,便吸引方圓百里的觀眾紛至沓來。2013年的盛夏演出季前后共演了113場,并較往年又有了新亮點。一則,為了讓鄉親們把戲癮過好過足,連續4個月做到場場不重戲。劇團將過去一百多出傳統保留劇目進行整理,然后打印出來,按照角色分發給大家,提前幾天背唱詞、熟戲路、作溫習,然后現排現演。為了讓每個劇目接上茬,大伙每天一大早便開始背唱詞作溫習,下午5時演出完畢,吃過晚飯又接著背唱詞忙排練,連軸運轉,有時一干就到半夜。這期間有的演員患病了,但打完吊針繼續上舞臺;有的演員家里出現老人病重、小孩上學等著急事,也是舍小家顧大家,沒向團里請過一天假。大伙憋足一股勁,就是要為群眾多演戲、演好戲,讓群眾把戲癮過足。二則,盛夏之際,酷熱難當,為了讓鄉親們有個休閑、納涼、看戲的好場所,在譚功炎的安排下,公司再次投資180余萬元,為劇場安裝了中央空調。煌煌院堂,絲絲清涼,再加上場場看好戲,這一來,方圓百里的鄉親們更是接踵而至,劇場天天爆滿。

為了收集觀眾的反映,劇團先后組織了幾場座談會,有80多名觀眾參與了座談,大家對這次演出季總的概括為“四個好”,即看戲環境好、演員作風好、演出質量好、劇目多又好。來自李花村的老人雷祥珍說:“我今年92歲了,還不想死,就因為有戲看。人活到這個份上還能享受這份福,這真要感謝有個好戲班吶。”

福星人堅信,劇團堅持演出,也是為基層老百姓謀利益

在戲劇發展的低谷中闖出一條新路子

誠然,福星楚劇團的出現,就如同一股飽蘊著生命活力的清新之風,吹向舞臺、吹向社會、吹向人心,將那些面對戲劇式微而發出的哀怨之氣一掃而光。湖北戲劇界的同行們開始思考一個問題:一個小小的民營劇團,為何有如此頑強的生命力呢?漸漸地,人們終于從他們的做法中悟出了某些道理。

一是長期根植于民間,用不間斷的演出吸引和培植更多的戲劇觀眾。試想,一個劇團長期不演出,人們還會記得它嗎?一個劇種長期不去體驗,怎能不消亡?而譚功炎和他所創辦的劇團明白這個道理——弘揚傳統文化,關鍵在于堅守與實踐。正是基于這種認識,這個劇團才真正做到“年演三百,鑼鼓不息”。是啊,觀眾是靠美妙的舞臺給吸引過來的。記得一次采訪過程中,一位年輕的小媳婦對筆者說:“我過去根本不看戲,后來送婆婆來看戲,這一來二去,就迷上楚劇了,原來楚劇那么好聽。眼下我們村好多年輕媳婦都像我一樣,不打麻將愛看戲了。”

二是快速生產戲劇產品,以觀眾需求為考量,牢牢抓住觀眾群體的大多數。業內有句老話,“十年磨一戲”,此話當然沒錯。但這只是針對經典而言的。普通老百姓則認為,十年才磨一個戲,那黃花菜都涼了。戲劇之樹要繁茂,就必須有個深厚的根系基礎,只追求陽春白雪而忽略了下里巴人,這個根系基礎就會萎縮。只有快速地生產出更多一些的戲劇產品,讓根系得以伸展,戲劇之樹才能得以枝繁葉茂,而且即使“磨”,也得是在舞臺上不斷的演出中“磨”。也正因如此,這個劇團上戲講究一個“快”字,其盛夏演出季就是一個有力的佐證。

三是一切以演出為要務,打破行當與層級阻隔,提倡一專多能和一人多角。在一些大劇團,行當分得清清楚楚,名角主角與配角等級分明,相互不可妄自僭越。但這些對于一個長年在基層摸爬滾打的民營劇團來說既做不到,也不能做。福星楚劇團的可貴之處就在于敢于打破這種藩籬。這個劇團從團長到員工總共才38人,為了適應頻繁上戲的需要,該團實現了一專多能和一人多角。有時一個主角剛剛扮過了青衣,下一場戲因人手不夠,便成了皇后身邊的宮女;有的一人兼演了文武小生,而在另一出戲中卻轉換角色成了丑角或者家丁。就連團長李世葉也是一末帶十雜,既是劇團管理者,又是后勤服務員,作為國家一級作曲,還兼帶戲劇音樂創作。

四是保留戲曲傳統聲腔特色,主張戲劇返璞歸真。有一次,筆者在福星楚劇團看傳統劇《四下河南》,臺上,劇中人李瓊瑤為父告狀申冤,沿途乞討,一路上哭得凄凄哀哀,臺下,觀眾也在一個勁兒地抹眼淚。有的觀眾完全進入角色,悲憫大發,索性拿著百元大鈔就往臺上丟,一場戲下來,觀眾累計“捐款”3000余元。觀眾為何偏愛這些老戲呢?福星集團辦公室副主任劉開荒說:“主要是聲腔好聽,你看那悲迓腔唱得幾動聽啰。聽戲,還是原汁原味的好,老百姓就愛這一口。”這個劇團在楚劇聲腔運用上維護了戲曲的原生態,突顯了地方戲曲的原有特色,適應了當地大多數觀眾的口味。

用最小的投入去博取社會效益的最大化

用區區幾十萬元的投資創作上演一臺大型現代戲,幾年來先后演出數百場,而且還能晉京演出拿大獎,你信嗎?在這里,福星人肯定說“信”。注重演出實效,不求奢華排場,四兩撥千斤,這正是福星楚劇團的又一特色。

2004年4月,劇團在譚功炎的直接參與下,創作上演了一部大型現代楚劇《人在福中》,這臺戲從劇本創作、作曲、舞美制作到排練上演,總共只用了一個月時間,而全部投資也才花了30多萬元。這是一臺有關道德倫理的情感劇,劇情真實生動,舞臺呈現清新明快,一上演便贏得觀眾的陣陣喝彩。2005年1月,該劇在湖北省第三屆楚劇藝術節上成為一匹斜刺里沖出的黑馬,大爆冷門,一舉奪得該屆藝術節的特別創作獎、導演獎、舞美獎和一個表演一等獎、5個表演二等獎,并由組委會推薦晉京演出。同年5月,該劇參加第八屆“映山紅”中國民間戲劇節評獎演出活動,再次獲得一個優秀演出獎(最高獎)、一個優秀劇本獎、兩個優秀樂手獎和4個優秀表演獎。但這獎那獎,最終不如老百姓的夸獎,這個戲從2004年上演至今,共演出200余場,如今已成為劇團的保留劇目。

2007年創作上演的大型現代楚劇《可憐天下父母心》,則成為這個劇團的又一力作。事出有因:作為全國人大代表,習慣于深入農村走訪調查的譚功炎,無意間發現一個十分嚴重的“三農”問題:許多辛勞一生的農村老人,年邁無人照料,有的茶飯不能上口,有的患病不能就醫,有的甚至自行了結生命,而一些不孝兒女竟毫無愧疚。為人敦厚的譚功炎,一向真心關愛和慷慨資助社會弱勢群體,這件事則更令他夜不能寐。他在沉思:如何幫助社會消除這種不講人倫、不講孝道的不良現象呢?事后,他決定由劇團創作一出現代戲,用真實生動的故事情節和淺顯明白的人倫道理,傳孝布道,教育人們。譚功炎將自己的所思所想告訴劇團主創人員,并與之一道商定劇情結構、主題思想及人物形象塑造,并多次參與修改劇本,琢磨唱詞,經過23天的日夜趕排,這臺戲終于成功地立上舞臺。

難能可貴的是,對該劇的資金投入,也沒有超過50萬元,卻實現了社會效益的最大化。該劇自2007年上演至今,屢獲大獎不說,且先后在孝感、黃石、大冶、鄂州、漢川、仙桃、天門、洪湖、監利等20多個市、縣、鄉鎮和武漢市部分社區、學校及17個建設工地巡演了320余場。所到之處,觀眾深受感動,社會好評如潮。

這些年來,福星楚劇團在挖掘整理和上演傳統古裝戲220余出的同時,先后創作上演了《人在福中》《可憐天下父母心》《冬日荷花》3部現代戲,移植演出楚劇《江姐》一部,配合精神文明建設和新農村建設創作上演歌舞、曲藝等綜藝節目93臺。

這里有一種沉甸甸的責任,這里也有一份金燦燦的收獲。這里是一縷割舍不斷的鄉土情,這里更是一股頑強拼搏的英雄氣。為了戲曲文化陣地的堅守,為了圓那城鄉群眾意味著福分的夢,他們邁著堅毅的步子,克服重重困難,長年奔波于崎嶇的鄉間小道和眾生蕓蕓的城鎮街肆。好在這腳下的路,是越走越寬暢了。

(編輯:高晴)