“寫黑板”開啟致敬博伊斯

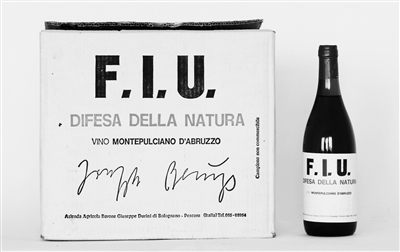

博伊斯1983年作品《葡萄酒》。

進入展廳前,墻面上錯落著大大小小的黑板,上面是不同的人寫的與博伊斯相關的語錄。 新京報記者 秦斌 攝

藝術“巫師”博伊斯的到來無疑重啟了新一輪對于中國當代藝術本質的思考。近日,“社會雕塑:博伊斯在中國”展在中央美院美術館開幕。307件包括組裝作品、照片、圖片、明信片等的作品全面再現了博伊斯對于世界當代藝壇的重要性。展覽策展人朱青生指出,舉辦此展“我們可以博伊斯的作品為基本標尺,那就是當下性,每件作品與行為都要與社會有關。”

該展是博伊斯個展首次在中國舉行,將展至11月15日。

“每件作品與行為都要與社會有關”

作為20世紀重要的西方藝術家之一,博伊斯在世界乃至中國有著重要影響和藝術史價值。在中央美院美術館館長王璜生看來,對于中國藝術界,博伊斯的影響一直存在,他作為一種社會精神,也作為一種藝術的獨特行為及形態,被廣泛談論及引用。但博伊斯也是一位“謎”一樣的巫師式人物,以他極強的召喚力和行動力,為當代藝術史創造了很多想象和未知的空間。而此次博伊斯在中國的首展,則在一定程度上體現了中國學界對待博伊斯的學術立場和認識水平。

對此,展覽策展人之一朱青生指出,舉辦此展可以讓我們反思當代藝術在中國的標準,“我們可以博伊斯的作品為基本標尺,那就是當下性,針對當地的現實和事件,每件作品與行為都要與社會有關。”

當然不管這種學術立場如何,對博伊斯的致敬之意貫穿了展覽始終。館方甚至在布展上饒有心思地運用博伊斯慣用的“寫黑板”的形式展開。展廳一樓有關展覽的名稱便用這一方式呈現。此后由一樓步入二樓,拾級而上的墻面上錯落著大大小小的黑板,上面是不同的人寫的與博伊斯相關的語錄,甚至在展廳前面,館方還留下一塊黑板,邀請所有的觀眾留下自己的只言片語。

對此,中央美院美術館學術部副主任王春辰告訴記者,博伊斯喜歡寫黑板,通過這一方式便讓觀眾有了親近感,感受博伊斯作為一個行為藝術家的精神。事實上,博伊斯通過寫黑板的方式也再度傳達了他的藝術理念。“黑板形式很日常,我們從小到大都會面對,但就是這種方式讓你獲得思想、教育。”

“即使看完作品也無法了解博伊斯”

博伊斯一生共創作了70件行為藝術作品和50件組裝藝術作品。比如,他著名的行為藝術《如何向一只死兔子解釋繪畫》,還有他1974年的行為藝術作品《我愛美國,美國愛我》等。他宣揚“人人都是藝術家”“擴展藝術的概念”及“社會雕塑”的理念。他的作品以及藝術理念都已經成為藝術界的一種神話。但如果觀眾希望通過此次博伊斯中國首展就能破解這個神話,那你可能會失望,因為即使看完作品你也無法了解博伊斯。

雖然展廳內的作品有307件,但類似《卡普里電池》、《我不認識周末》等組裝作品仍占少數,更多的則是照片、明信片、簽名膠印、報紙、海報等文獻資料。不過往往博伊斯智慧的閃光就可能體現在這些文獻資料里。此外,王春辰還指出,通過這個展覽之所以不能充分了解博伊斯的一切,這是因為理解博伊斯必須把他說過的話、提過的主張結合在一起。

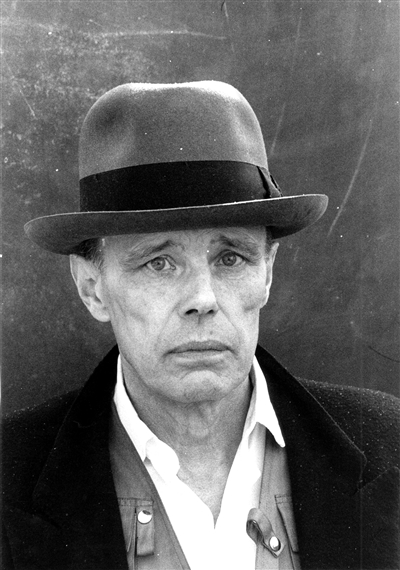

約瑟夫·博伊斯(1921-1986)

德國行為藝術家,其作品包括各種雕塑、行為藝術,信奉人人都是藝術家的觀點。代表作如《如何向一只死兔子解釋繪畫》、《油脂椅》等。

1947年博伊斯進入杜塞爾多夫國立美術學院,最初是一個學院雕塑家的學生。很快,博伊斯轉到了更加革新的埃瓦爾德·馬塔耶的班里。1962年,博伊斯參與了激浪派運動,并形成了可以作為他獨特標志的概念。在上世紀60年代初,他放棄了傳統的青銅與木制雕塑,而開始組織圍繞行為表演或者展覽場合的雕塑設計。這種新美學的兩個杰出范例就是毛氈與脂肪。諸如《油脂椅》這樣的重要作品,可以證明這些質料在博伊斯的作品中是標志性的。

■ 幕后故事

長達7年的等待

2006年9月范迪安和王璜生等到杜塞爾多夫聯系“今日德國藝術”展覽。王璜生在前往莫伊朗美術館參觀了其館藏的大量約瑟夫·博伊斯早期作品,并探討博伊斯作品來中國展出的可能性。但博物館收藏的博伊斯作品來中國困難重重。

就在王璜生幾乎已放棄這個想法時,2010年冬,作為中央美院建筑學院老師的于幸澤帶著德國收藏家馬歇爾·博格來中央美院美術館參觀。其中博格的收藏中,博伊斯是主要部分。

為此,中央美院與博格開始探討借展和組織策劃博伊斯中國展的可能性。而由于博格年紀大了,已經有考慮將其作品轉讓。既然中國方面希望借展,要買保險,又要付運費,于是便提出希望由中國藏家收藏的想法。最終,上海昊美術館收藏了這307件博伊斯作品。

馬歇爾·博格告訴記者,此次展出的307件占自己收藏的博伊斯作品的90%,他只保留了跟博伊斯之間具有紀念意義的部分作品。

博伊斯、白南準友情再現

馬歇爾·博格從1969年開始收藏博伊斯的作品《雪橇》。他說他最初不太了解博伊斯的藝術,但通過在其家居住的美籍韓裔藝術家白南準而有了對博伊斯的深入了解,此后也大量收藏了博伊斯的作品。

而在此次展覽中,一件影像作品《荒原狼III》則讓觀眾在影像中看到了博伊斯、白南準的友情。這件作品是根據1984年博伊斯和白南準音樂會而制作的。

解讀名言

博伊斯說: “人人都是藝術家”

人要傾聽自己的直覺,發掘自己的天賦,就會成為藝術家。

口述:馬歇爾·博格(收藏家)

藝術家是什么,是畫家?是雕塑家?博伊斯的這一提法其實便打破了這一畫家、雕塑家的傳統。人人都有發展成藝術家的潛力和創造力,任何人都有創造的權利。

口述:王春辰(中央美院美術館學術部副主任、該展統籌)

每個人如果能將發自內心、最本質的東西表達出來,那就是藝術家。藝術就是表達人最本質、最自我的東西。

口述:王璜生(央美美術館館長、該展藝術總監)

(編輯:蘇銳)