沒被罵到,不甘心——聽孟京輝聊聊彼得·漢德克

彼得·漢德克《罵觀眾》劇本選摘:

……你們會挨罵,因為罵也是一種與你們交談的方式。我們通過罵而變得直接;我們可以摧毀這個劇場;我們可以拆掉一面墻;我們可以關注你們。

……你們一直都在場;通過沉默你們說出了一切,你們這些自以為是的家伙;你們是純種的演員;你們很逼真,你們很貼近現實,你們吸引了所有的人;你們表現出了高度的表演技巧。

……你們的嘴唇沒有發錯任何一個音;你們總是掌控整個場面;你們的表演具有罕見的高貴,你們的面容異常的嫵媚;你們是最強的演員陣容,你們的悲劇表演具有古希臘的高度。你們天賦異稟,才華橫溢,你們像一個模子鑄造出來的。你們今天擁有美好的一天。你們默契得令人不可思議。

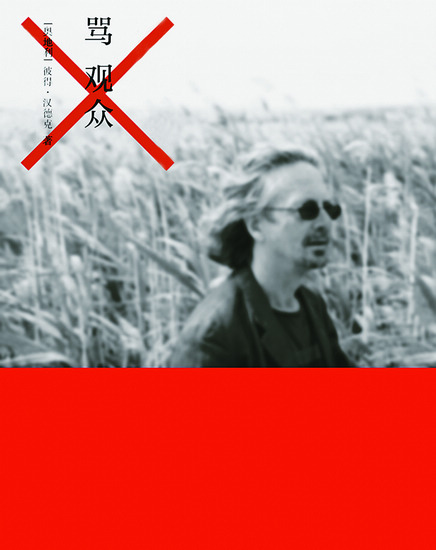

彼得·漢德克何許人也?這位被稱為“活著的經典”的奧地利作家,一直是文壇關注的焦點。1966年,他憑借劇本《罵觀眾》一舉成名,此后的《卡斯帕》在現代戲劇史上的地位更能與貝克特的《等待戈多》相提并論。沒有情節、角色和布景,劇作從頭至尾完全由語言組成,彼得·漢德克徹底顛覆傳統戲劇的既有形式,開創所謂的“說話劇”,他用自己獨辟蹊徑的創作迫使觀眾重新思考語言在戲劇中的意義。

今年上海書展期間,“2013文景藝文季”中有一場論壇的名字頗有趣——罵觀眾,這個極具挑釁意味的主題正取自彼得·漢德克那部著名的戲劇作品。雖然他因突發心臟病未能如約趕到,想來“被罵”的觀眾倒沒有因此失望,導演孟京輝在論壇一開始就給大家講了一個他在紐約現場看《罵觀眾》時“裝瘋賣傻”的段子。

被罵的“瘋觀眾”

“一個不大的劇場里,臺上站著28個演員,從一開場就在那兒說。底下有大概十幾個觀眾,都很優雅地等著挨罵,我也是其中一員。將近1個小時,演員們一直在罵。我聽得半懂不懂,所以挨罵也無所謂。演出結束,臺上的人整齊地站著不走。觀眾陸陸續續地離場了,我突然想玩兒個過癮的,就決定不走,跟他們較勁到底。慢慢地,大部分演員們撤了,但有一個很漂亮的女演員一直堅持,后來干脆搬了把凳子就坐在我的眼前。旁邊的工作人員一直用英語說演出結束了,我就假裝聽不懂,特別好玩兒,他們一定以為我瘋了。”這段經歷孟京輝最想和彼得·漢德克分享,因為在他看來,在不同的文化領域、不同的狀態下,“罵觀眾”會呈現出迥然各異的演出效果。“我也看過1966年這部作品在法蘭克福演出的資料,當時臺上只有4個演員,但演出相當精彩,謝幕時彼得·漢德克戴著大大的墨鏡走到舞臺上面,掌聲持續了5分多鐘。這個最有趣,觀眾被罵完,還特別高興地向罵他們的人致以謝意。”

無論是“罵觀眾”的演員,還是把演員逼瘋的觀眾,恰恰才是彼得·漢德克所追求的。通過書信,他表達了最想與中國讀者分享的創作體悟:《罵觀眾》為的是對我們在生活中約定俗成的觀念和觀演模式提出質疑。這一次,不再是由觀眾來品評演員,相反觀眾成為了主題,同時也是最大的“靶子”,被演員用語言進行襲擊甚至侮辱。在他看來,傳統戲劇的條條框框限制著想象力和創造力的生長,不負責任的評論者又無端地鼓吹陳腐的規矩甚至別有用心地贊美那些看不見的枷鎖,更可怕的是觀眾也慢慢接受了這樣的千篇一律。“我一直想要追求那種不受限制的創作,天馬行空、特立獨行,演員與觀眾的對峙,正是觀演關系的突破口。”彼得·漢德克如是說。

抄襲?是致敬!

1991年,孟京輝第一次接觸到彼得·漢德克的作品,“當時我有一個學德語的朋友,自己把他的作品翻譯了,都是手寫的。也沒有打印機,就復印了幾份大家傳著看。以前,我們覺得話劇都得是北京人藝演的那種,突然蹦出一個《罵觀眾》,覺得太震撼了!”

說起彼得·漢德克對自己戲劇創作最直接的影響,孟京輝覺得是強烈的反叛,“到了1994年我們做《我愛XXX》的時候,中間有一段臺詞基本上完全抄襲《罵觀眾》。說是抄襲,其實更重要的是致敬,是把字里行間那種疊加的效果借鑒過來。傳統戲劇把所有的重點放在所謂的戲劇沖突和事件上,實際上是棄真正的社會現實于不顧,但彼得·漢德克不同,我喜歡他強烈的反叛,他直指現實的那股狠勁兒。”

從《我愛XXX》,孟京輝回憶起最開始做實驗戲劇的時候,“每天晚上,都可以在中央戲劇學院觀看到一場不同尋常的演出。我們十幾個戲劇狂熱分子組成的創作集體,用自信、狂想和激情,使我們自己和觀眾在那種戲劇的氛圍里得到陶醉,受到震動。”一路走到如今,孟京輝想用今年復排的《我愛XXX》再次向彼得·漢德克致敬,“他的反叛是堅持到底、始終如一的。很多時候,我們會隨波逐流,慢慢變成年輕時我們反對的人,但他不是。他光明磊落地堅持著,更可貴的是,他作品中的批判不存在恨,恰恰相反,是出于一種熱愛。正所謂‘愛之深、責之切’,他批判那些亦步亦趨‘模仿生活’、機械麻木‘制造情感’的陳詞濫調,所以他要帶領觀眾沖破枷鎖,去尋找生活真正的節奏與詩意。”

有些話聽上去很美,好比“觀眾就是上帝”。孟京輝覺得這種提法儼然是露出一副奸商的狡猾:你要我生產什么就生產什么,我包您滿意。它不僅荒謬,也從主觀和客觀上都造成了創作者和觀眾關系的惡性循環。“觀眾只是一個概念,而不是特定的人群。如果創作者遷就觀眾、討好觀眾并以此為榮,那無疑是一種毫無原則的諂媚和妥協。觀眾當然不是上帝,觀眾是鄰居,是親人,是兄弟姐妹,他們熱情而冷靜、敏感而寬容,更重要的是他們隨時渴望與我們溝通,以‘罵觀眾’出名的彼得·漢德克,正是真誠溝通的代表。”

(編輯:單軒)