“綿綿瓜瓞”扯不斷的文化原鄉

豬頭盆上出蓮出男娃

可愛的布老虎枕頭,色彩艷麗的嫁妝包袱衣,針法細密的枕頂繡片,活靈活現的泥泥狗,來自四川綿竹、山東楊家埠、天津楊柳青、陜西鳳翔的年畫……

8月17日,馮真教授和她的民間美術收藏展在炎黃藝術館拉開帷幕,帶領人們走入中華民族傳統文化的原鄉。此次展覽完整呈現馮真多年來收藏、整理的民間藝術品,以及她的《娃娃戲》《瑞雪豐年》等藝術創作。通過現場展示的《馮真教授民間美術品收藏地域分布圖》,可以清晰地看到她多年來走訪山西、陜西、甘肅、山東等地搜集民間藝術品的足跡。

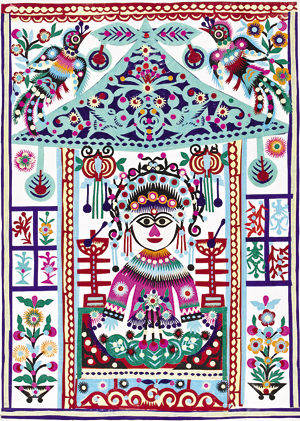

庫淑蘭剪紙《剪花娘子》

深入民間的藝術家

炎黃藝術館館長崔曉東介紹說,本次展覽以“綿綿瓜瓞”為名,有著雙重的含義:其一,護生與繁殖是民間美術永恒的主題,也是中華民族幾千年來不變的文化基因,而“綿綿瓜瓞,民之初生”即蘊含了此意;其二,民間美術作品作為人類的精神文化遺產,長久以來并未得到應有的重視,有些甚至已經消失了。不過令人欣慰的是,有些藝術家很早就把目光投向了這方沃土,做了大量的收集、整理、保護及推廣工作,其中馮真更是為民間美術作品付出了畢生的精力,正因如此,這些文化遺產才能得以延續,瓜瓞綿綿。

“民間藝術體現出的是勞動人民的智慧,越看這些作品,越會覺得他們很偉大。民間老婆婆們的創作,是她們一輩子的人生積淀,做出來的東西自由又厚重。每個地區的民間藝術都不是自己隨便搞出來的,而是傳承下來的,是文化的延續。”中央美術學院教授、畫家馮真激動地說:“這些藝術作品也許不夠細致、不夠優雅,但它們生猛、清新、充滿愛意。更為可貴的是,它們融進了先祖們的浪漫情懷與想象力。我們千萬不要不加分析地把它們當作歷史垃圾或者迷信宣傳品,而是要努力借鑒其中的精華,這對我們今后的創作肯定會發揮意想不到的啟示作用。”

民間美術是中華民族傳統文化的重要組成部分,體現了勞動人民的聰明智慧,也體現了人們對人生的理解、對美好生活的憧憬和向往。這些作品雖然都是出自普通人之手,但它帶給人們美的感染與享受卻不比任何藝術形式差,它依靠一代代人的心手相傳,并不斷繁衍、發展。

對于此次展覽,文化部中國非物質文化遺產民間文化生態保護工程專家委員會委員、畫家靳之林認為:“馮真的這種藝術深度體現了她對群眾的感情、對群眾文化的深刻理解。民間藝術不只是藝術本身的問題,它也是哲學觀、人生觀、世界觀的一種載體、一種表達。”美術史論家薄松年則感慨道:“我認為收藏要提高到一個學術的層次,應為發展民族文化服務,如果這一點脫節了,也就失去了收藏的意義。馮真老師的收藏有明確的中心,陜西、甘肅、山西與山東,這些地區的民間文化相當豐厚,因此通過這些東西能夠看到非常寶貴的東西。美術可以多種多樣,但是絕對不能脫離大眾,不能脫離人民。”

全虎紋樣圍嘴

陜北洛川枕頂繡片《鳳穿牡丹》

承載真情的藝術

此次展出的民間美術收藏品,體現出了馮真對民間藝術的真摯感情,見證了她多年來為民間藝術的付出,與此同時,也深刻地展現出民間藝術所蘊含的最大特征——那種真情實感的表達。“如今有些作品誰也看不懂,感覺莫名其妙,說明這些藝術離人民越來越遠了。看了這個展覽,我的第一感覺就是真誠,所有作品都是發自內心的。那些小鞋子、小荷包,體現的是母親對孩子的愛,充滿了感情。那些老虎模樣的作品,其實是很傳統的,但是表現得很豪邁,也很開闊,完全超出了藝術的界限。它既是傳統的,又是現代的;既是寫實的,又是浪漫的。這種生命力對我們來說是很好的啟迪,這就是真實的可貴。”雕塑家錢紹武談道。

展覽現場通過投影儀,將民間婦女卓越的剪紙技藝投射到充滿懷舊感的木質窗欞上。但觀眾繞過木質隔板后便會發現,這并不是在播放紀錄影像,而是真有兩位剪紙技藝的傳承者,她們是外形普通的民間婦女,卻用巧手鮮活地展現出陜北民謠中唱的那樣“生女子要巧的,石榴牡丹冒鉸的”剪花娘子形象。細細觀賞展廳中的剪紙作品,其圖案有瑞獸、有放炮竹的孩童、有夫妻生活、有宅第庭院,皆活靈活現、質樸生動,也都傳達出百姓對幸福生活的渴盼與憧憬。除此之外,展覽中還有許多極富心意的地方使參觀者印象深刻,如可將虎頭、花卉紋樣等圖案,通過印章的形式拓印在鞋樣或書籍扉頁上的創意就很有意思,引來大批觀眾爭相留存。這些也在無形之中,使沉浸在都市生活中的人們得到了些許文化本性上的回歸。

民間藝術被我們視為民族鄉土的根基,那么對外國人來說又如何呢?記者在參觀展覽時偶遇一位來自南美的友人,他談到對于此次展覽的感想時說:“我對這些展品感覺很熟悉,那種幾個小孩合抱的針扎在我小的時候就見我的奶奶用過。上世紀80年代,中國對外貿易開始迅速發展,這些對我們來說也是很常見的東西。”也許民間藝術帶來的不止是中國的原鄉情懷,還能擴大為世界范圍內的一種文化記憶。

如今人們的生存環境和生活方式正在發生巨大的變化,傳統意義上的民間美術正在逐漸消失,因此對于民間美術的搶救、整理、挖掘、研究也就成為一個非常急迫的工作。在展覽開幕式后舉行的研討會上,馮真、常莎娜、楊先讓等老一輩藝術家齊聚一堂,探討弘揚民間美術的重要性,并呼吁盡快建立起展示中國民間藝術的博物館,讓更多的人可以真實地感受到我國民間美術的獨特文化魅力。

(編輯:高晴)